総合科学研究機構(CROSS)と日本原子力研究開発機構は,大強度陽子加速器施設(J-PARC)に設置された偏極中性子反射率計(写楽)を用いて,樹脂(ポリプロピレン)試料内部に埋め込まれたPHPS由来シリカガラス膜(PDS膜)の精密構造解析に成功した(ニュースリリース)。

総合科学研究機構(CROSS)と日本原子力研究開発機構は,大強度陽子加速器施設(J-PARC)に設置された偏極中性子反射率計(写楽)を用いて,樹脂(ポリプロピレン)試料内部に埋め込まれたPHPS由来シリカガラス膜(PDS膜)の精密構造解析に成功した(ニュースリリース)。

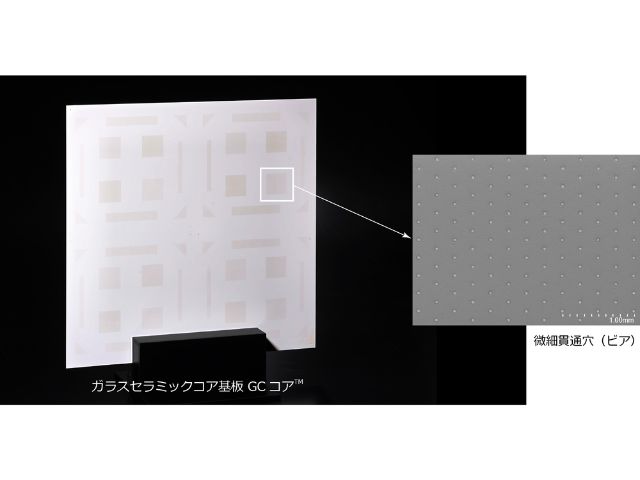

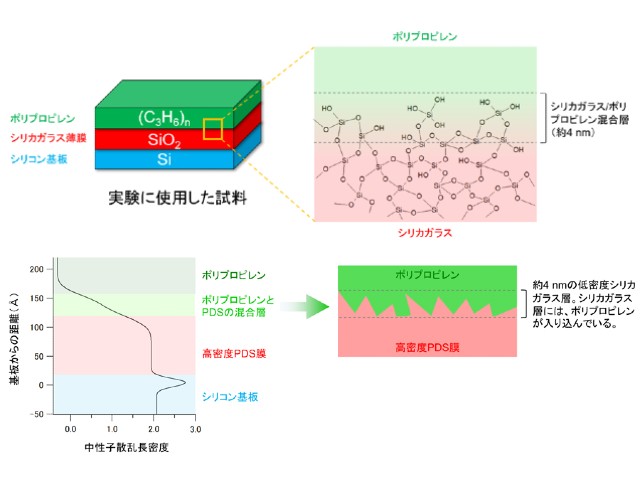

シリカガラスは無害かつ再利用が可能な材料であり,広く日常的に利用されている。中でも,PHPSは自動車や食器といった身近な製品から,フォトレジスト,半導体等の工業材料の表面コーティングにも利用される無機高分子であり,室温・大気中で高純度なシリカガラス膜(PDS膜)へと容易に転化する。

これまでにPHPSの基礎科学的・産業的な研究が行なわれてきたが,試料内部に深く埋没してしまうPDS膜を高精度かつ非破壊的に分析することの技術的困難さから,多種多様な材料へのPHPSの利用が可能である理由については謎のままだった。

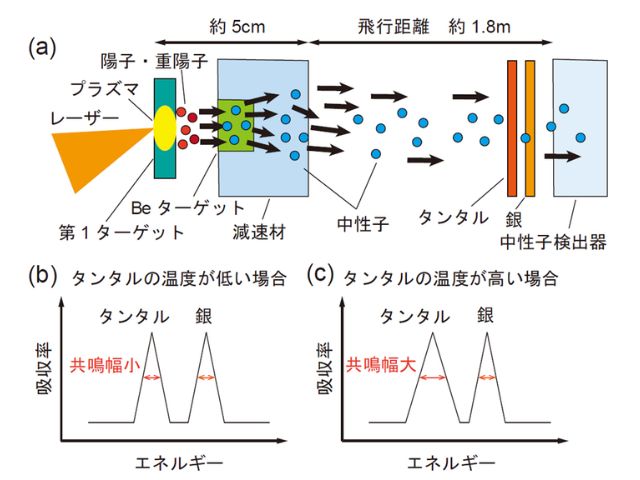

研究では,非破壊的な薄膜の構造解析が可能である中性子反射率法に着目。中性子は物質を透過する力が高く,試料内部に深く埋め込まれたPDS膜の分析もできる。一方で,中性子には試料中の水素により非干渉性散乱され,中性子反射率データのバックグラウンドを高めてしまう(データの質を低下させる)性質もある。

そこで研究グループは,中性子偏極度解析法を用いてこのバックグラウンドを取り除き,質の高い中性子反射率データを取得する方法を開発した。測定試料には,半導体絶縁層の状況を模擬したものを準備した。

偏極度解析法を用いると,同方法を用いない場合と比較してバックグラウンドレベルが低減し,高Qz側のピークをより鮮明に捉えられることが分かった。中性子反射率データを解析して得られたPDS薄膜のナノ構造から,高密度シリカガラス層の表面に約4nmの低密度シリカガラス層が形成されていることが分かり,この層がPHPSガラスコーティングと様々な材料との高い接合性の起源であるとことが考えられたという。

このようなシリカガラスコーティング膜特有の構造的特徴が明らかとなったことで,これまで謎に包まれていたシリカガラスコーティング膜の高い接合性の起源が明らかになり始めている。今回得られた知見は,セルロース等の天然資源材料へのPHPSコーティング法の開発・研究にも活用される見込みだという。

また,研究で開発した中性子偏極度解析法による試料内部に埋め込まれた膜の精密構造解析技術は他の薄膜試料に対しても有効なことから,研究グループでは今後,様々な材料の構造や機能の解明に貢献していくものだとしている。