京都大学と東京都立大学は共同で,次世代半導体材料の有力な候補物質である原子膜半導体である遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)の1つ,二硫化モリブデン(MoS2)中に内在するスピン情報を取り出す際の障壁高さを1/10に低減することに成功した(ニュースリリース)。

京都大学と東京都立大学は共同で,次世代半導体材料の有力な候補物質である原子膜半導体である遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)の1つ,二硫化モリブデン(MoS2)中に内在するスピン情報を取り出す際の障壁高さを1/10に低減することに成功した(ニュースリリース)。

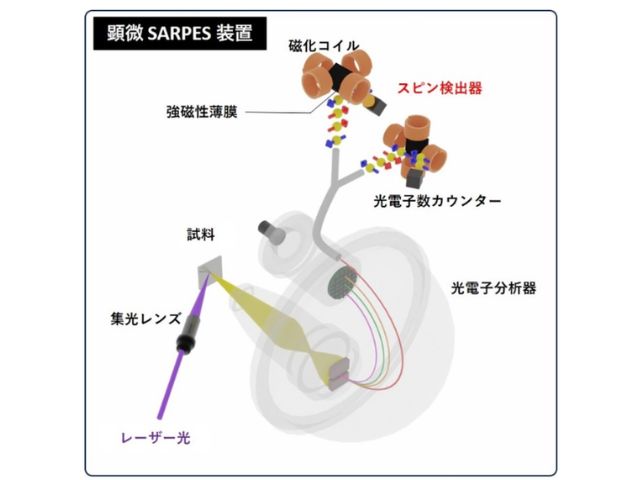

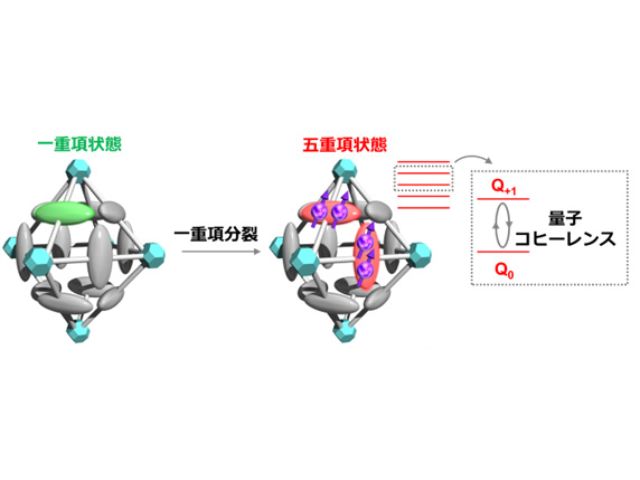

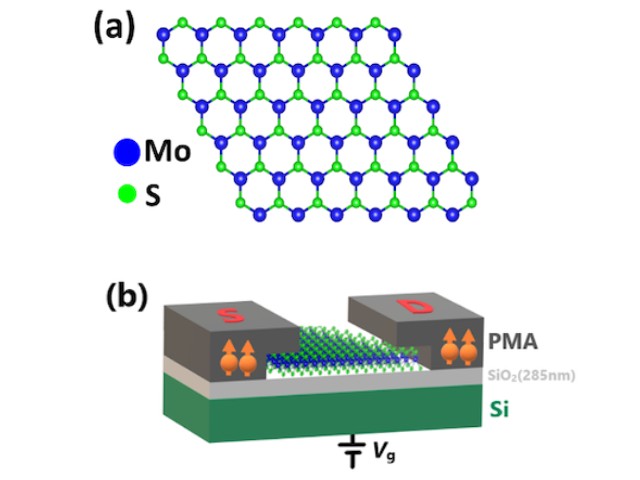

TMDにおけるスピン構造では,スピンがTMD平面に対して垂直に立っている点に大きな特徴がある。それ故にTMDの持つスピン構造を計測し内部のスピン情報を効率よく取り出すには,面直スピン構造を持つ強磁性体(FM)である垂直磁化膜と呼ばれる薄膜をTMD上に成長させ,FMとTMDの界面に余分な電子スピン障壁が入らないことが必要となる。

しかし,これまでそのようなFMの成長例は極めて少なく,また障壁の高さの高い障壁層が入ってしまうという問題も同時に存在していたため,このことがTMDのスピントロニクス機能の発展に必要なスピン素子の創出の大きな阻害要因となっていた。

そこで研究グループでは①気相成長法を用いた大面積で品質のよい,典型的なTMDである二硫化モリブデン(MoS2)を用い,②垂直磁化膜としてCo/Ptの多層膜,を選ぶことで問題の解決を図った。

多くの場合,原子膜TMDを得るためには剥離法が用いられているが,この手法では原子膜一層を剥離する過程でTMDへの歪が加わり,その電子構造や結晶構造が変わってしまう可能性があった。そのため,成長条件によって自然に原子膜一層のTMDが成長できる気相成長法を選択した。

また,垂直磁化膜としては熱処理などの余分な処理が必要ないコバルト(Co)と白金(Pt)からなる多層膜・Co/Ptを選択した。当初はCo/Ptがここまで障壁高さを下げられることは期待していなかったというが,実際に素子を作製し障壁高さを測定してみると,従来の結果よりも障壁高さを1/10にまで低減でき,ほぼFMとMoS2の間に障壁のない状態を作れることがわかったという。

ここまで障壁高さを下げられた理由として,気相成長法によるTMDを用いたことでその電子構造が維持されたことや,Ptが比較的周囲の材料からの影響で電子構造を変えやすい材料であることなどが考えられるという。

この成果によって,MoS2などのTMD材料が本質的に持っているスピン情報を効率よく外部に取り出すことが可能となり,「TMDスピントロニクス」という新研究領域が加速的に発展することが期待されるとしている。