広島大学,山形大学,京都大学,千葉大学らは,半導体ポリマーとフラーレン誘導体を用いた塗布型有機薄膜太陽電池(OPV)に,少量の長波長吸収材料を加えるだけで,大幅に発電効率が向上することを発見した(ニュースリリース)。

広島大学,山形大学,京都大学,千葉大学らは,半導体ポリマーとフラーレン誘導体を用いた塗布型有機薄膜太陽電池(OPV)に,少量の長波長吸収材料を加えるだけで,大幅に発電効率が向上することを発見した(ニュースリリース)。

OPVは半導体ポリマーをプラスチック基板に塗って作製できるため,コストや環境負荷を抑えることができ,大面積化が容易。

また,軽量で柔軟,透明であり,室内光下で変換効率が高いという特長を持つことから,IoTセンサー,モバイル・ウェアラブル電源や窓,ビニールハウス向け電源など,現在普及している無機太陽電池では実現が難しい新たな応用を切り開く次世代太陽電池として注目されている。

OPV の実用化には発電効率の向上が最重要課題だが,そのためには,OPVができるだけ多くの太陽光を吸収できるようにすることが必要となる。

今回,研究グループは,広島大学の研究グループが以前に開発した結晶性の高い半導体ポリマーとフラーレン誘導体の混合膜に,長波長吸収帯をもち,n型半導体として用いられるITICという化合物を重量比で6%だけ少量添加すると,OPVの発電効率が1.5 倍も向上することを見いだした。

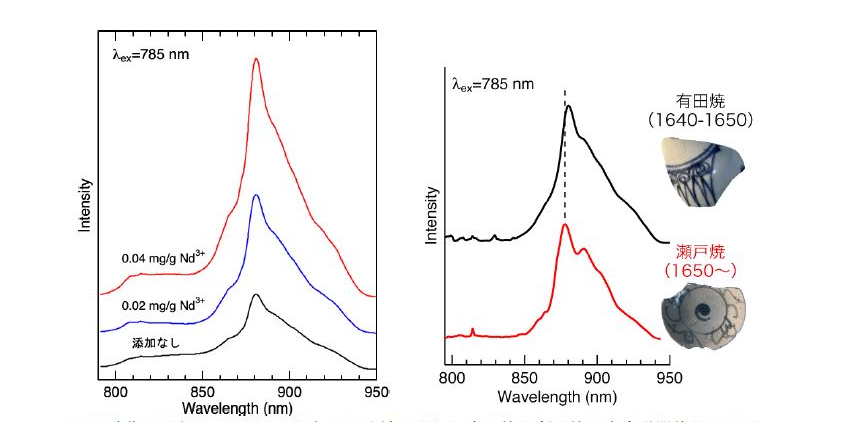

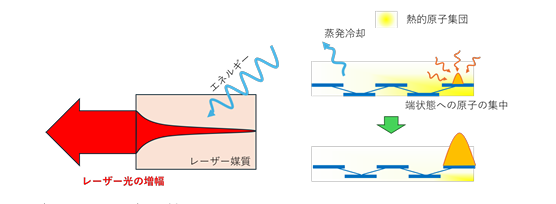

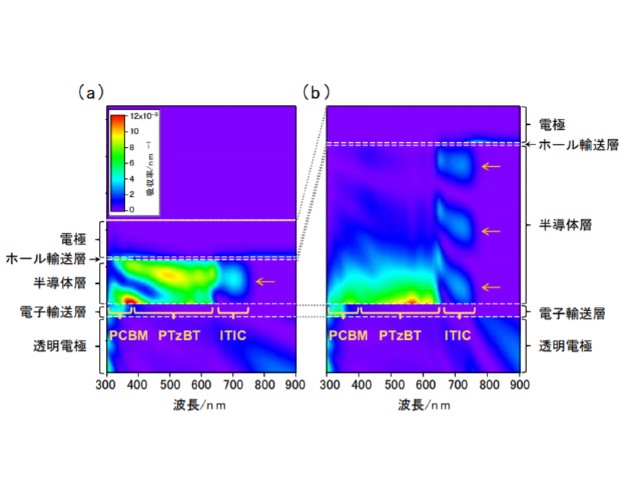

山形大学の研究グループが分光エリプソメトリー解析の結果を基にOPVの光学シミュレーションをしたところ,光干渉効果によって少量添加した化合物の光吸収強度が大きく増幅されたことが分かった。

さらに,京都大学の研究グループが過渡吸収分光法を用いて電荷生成メカニズムを解析した結果,少量添加した化合物は,半導体ポリマーとフラーレン誘導体の界面に偏在しており,これにより効果的に

電荷が生成することが明らかになった。

研究グループは,このような光増感作用と緻密に制御された材料のミクロな集合構造が,今回のOPVにおける発電効率向上の鍵であるとしている。

今後は,光干渉効果を高めるため,半導体層をさらに厚膜化できる電荷輸送性の高い半導体ポリマーの開発を進める。また,第三成分に用いる材料として,より長波長吸収帯と適切なエネルギー準位をもつ化合物の開発をあわせて進め,さらなる変換効率の向上を目指すとしている。