東北大学は,絶縁性磁性体のスピン流を伝搬する,電子スピン歳差運動の回転方向の直接観測に初めて成功した(ニュースリリース)。

東北大学は,絶縁性磁性体のスピン流を伝搬する,電子スピン歳差運動の回転方向の直接観測に初めて成功した(ニュースリリース)。

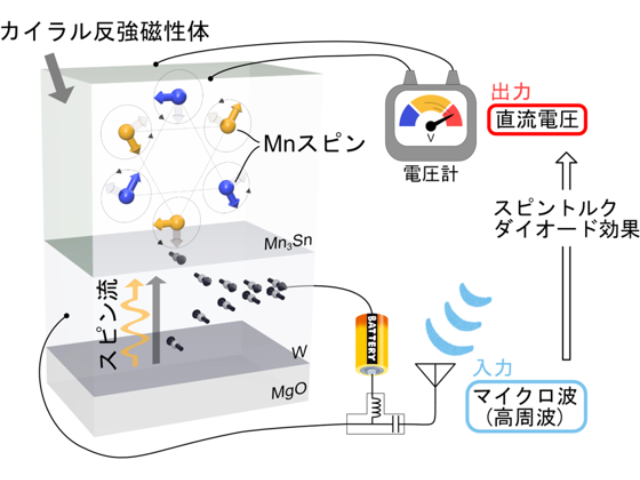

スピントロニクスではスピン自由度の流れ,つまりスピン流の生成・制御が重要な要素となる。これまでは,生成されたスピン流を電圧の情報に変換して巨視的に観測するのが一般的で,ミクロな視点での理解は進んでいなかった。

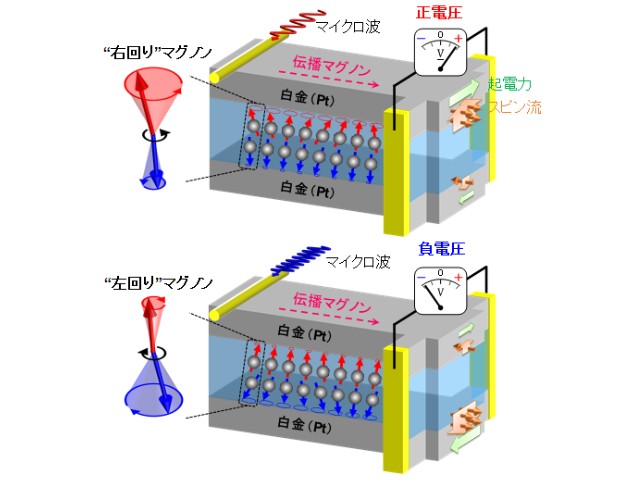

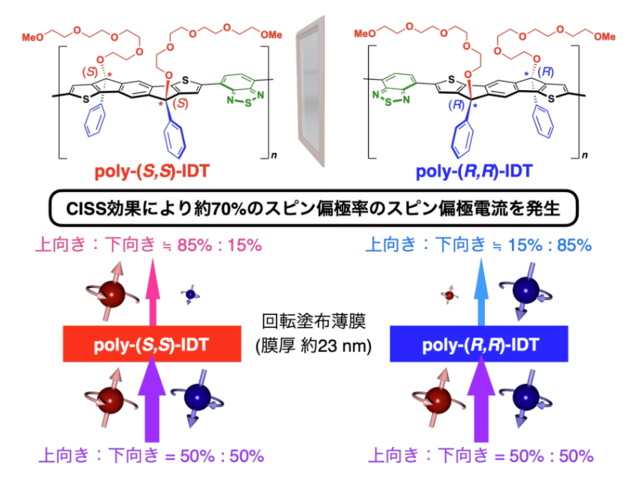

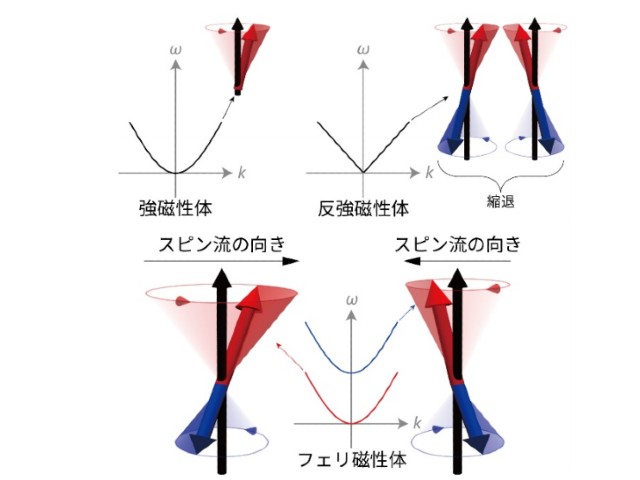

特に,絶縁性の高い磁性体においては,電子スピンの歳差運動(スピンが円を描くように向きを変える運動)によってスピン流が伝搬されることが知られていたが,その歳差運動を顕わに観測した例はなかった。研究グループは,この歳差運動の回転方向(マグノン極性)を,中性子スピンの偏極を揃えた偏極中性子散乱によって初めて実験的に観測することに成功した。

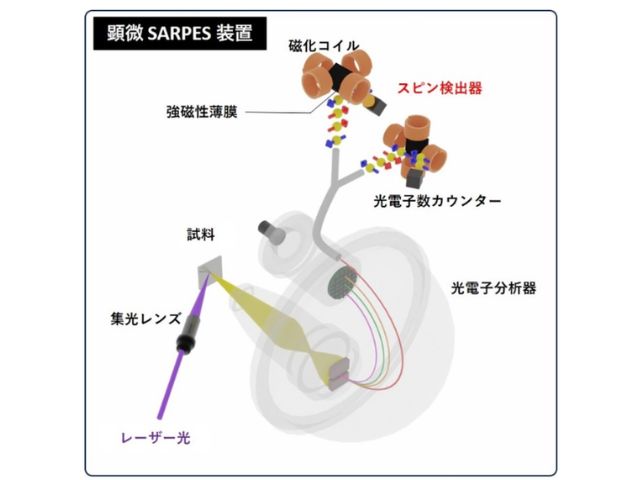

具体的には,スピントロニクス研究における代表的な物質Y3Fe5O12(YIG)に着目し,そのマグノン極性検出を行なった。実験には中性子散乱を用い,特に中性子自身の持つスピン自由度をも解析する偏極中性子散乱実験を行なった。

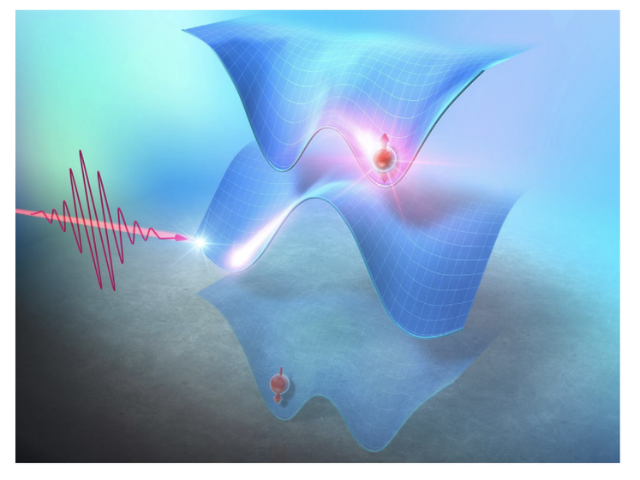

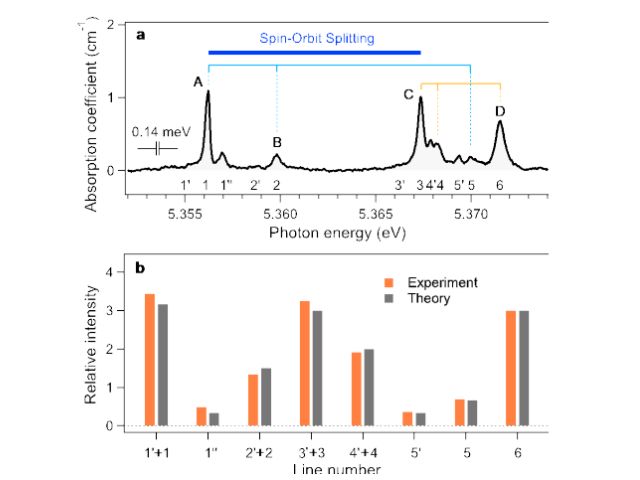

マグノン極性を観測するには中性子のスピン偏極を散乱ベクトル(Q)方向に向けるという,特殊な条件下で行なう必要がある。磁気中性子散乱はQに垂直な面に射影されるスピン成分のみを検出することができる。この場合,Q方向に磁場も印加することでYIGのスピンもQ方向を向いているため,Qに垂直な射影成分は非常に微小となり。検出可能な成分はちょうど歳差運動が貼る面積のみに対応する。

Qに平行な中性子偏極を用いた場合,カイラル項と呼ばれる,Qに垂直な成分のベクトル積に対応する物理量が検出できる。このカイラル項は時計周りと反時計周りを反対の符号として検出するため,YIGの二つのマグノンモードについてその測定を行なった。

実験の結果,音響モードと光学モードで反対のマグノン極性が明瞭に観測され,それらの温度変化によってスピン流の測定結果の定性的理解が可能なこと,また理論計算によって実験結果がうまく再現されることを確認した。

ちなみに,フェリ磁性体は強磁性体と一見性質がよく似ており,その判別は難しい。今回の測定は,反対方向のマグノン極性を双方とも測定した点でフェリ磁性の直接確認であるとも言えるという。

今回の測定手法はスピントロニクス関連では磁壁の運動や反強磁性体におけるスピンテクスチャの解明などに応用が可能であり,また,スピントロニクスに限らず広く磁性体一般に展開できる可能性があるという。研究グループは今後,マグノン極性という新しい自由度を活かしたデバイスが開拓されていくことが期待されるとしている。