岡山大学,高輝度光科学研究センター(JASRI),産業技術総合研究所(産総研),東京工業大学,仏パリサクレー大学の共同研究グループは,世界で初めて,強誘電体の電気分極に由来する傾斜したバンド構造を観測した(ニュースリリース)。

岡山大学,高輝度光科学研究センター(JASRI),産業技術総合研究所(産総研),東京工業大学,仏パリサクレー大学の共同研究グループは,世界で初めて,強誘電体の電気分極に由来する傾斜したバンド構造を観測した(ニュースリリース)。

強誘電体は現代社会において,バーチャル空間における情報通信機器,リアル空間におけるスマートモビリティーに組み込まれる電子デバイスの基幹材料として広く利用されている。

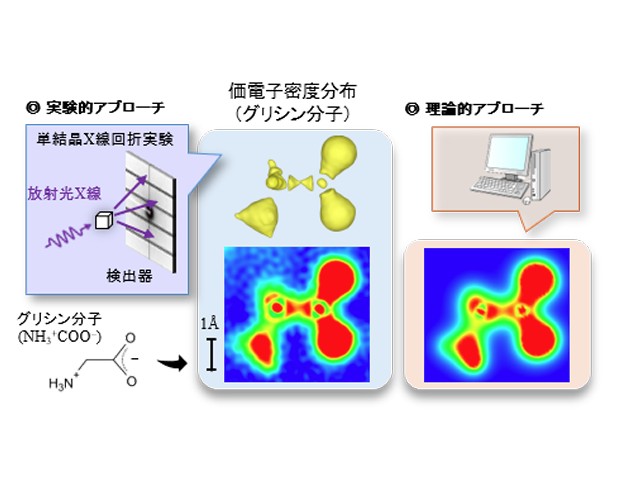

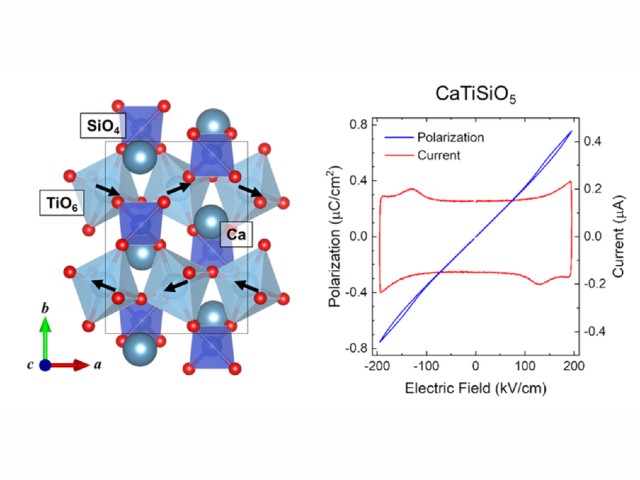

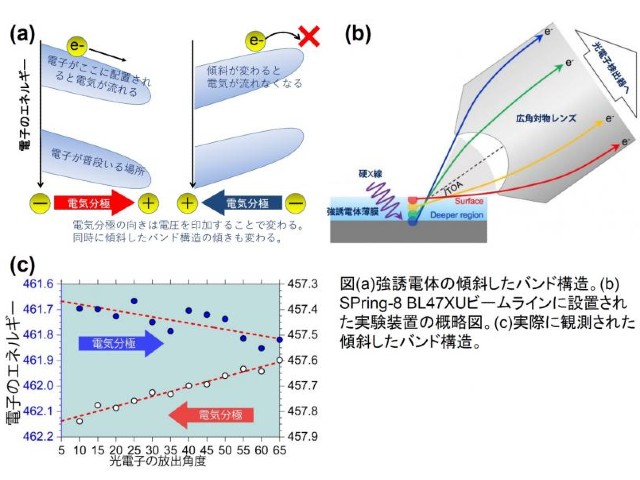

強誘電体は自発的な電気分極を有する。そのため電荷を蓄えることができ,さらに電気の流れ方を制御することができる。この物性の起源は傾斜したバンド構造にあるといわれ,40年以上前の教科書にもその想像図が描かれていたにも関わらず,長らくその実証がなされないままデバイス開発が行なわれてきた。

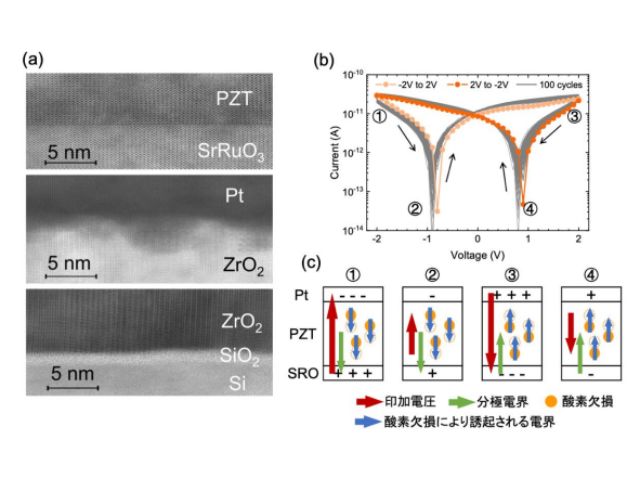

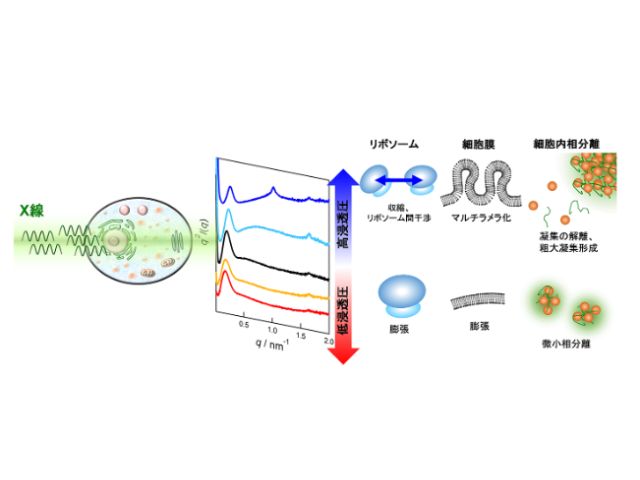

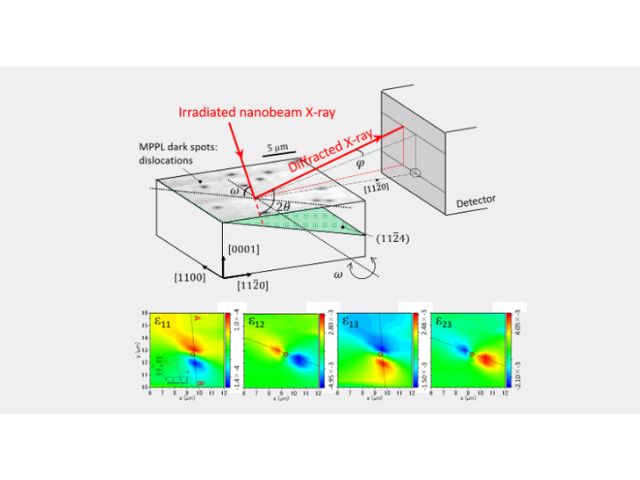

研究グループは,電気分極が単一配向した強誘電体薄膜を精密合成し,大型放射光施設(SPring-8)の高輝度X線を用いて深さ分解測定をすると,傾斜したバンド構造を高い精度で観測できると考えた。

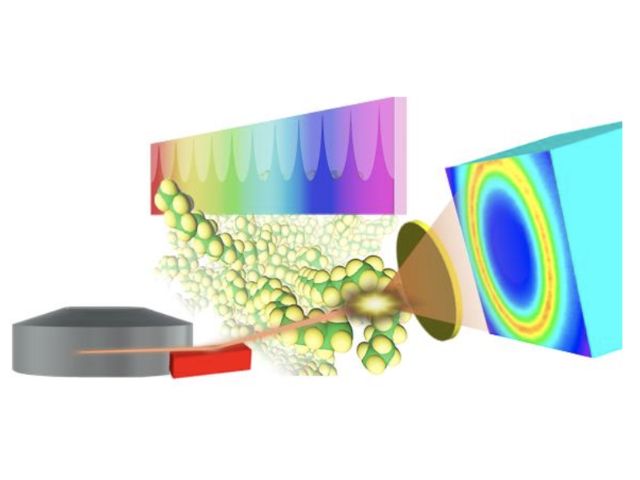

SPring-8 BL47XUビームラインには世界に唯一,放射光硬X線とX線照射により飛び出す光電子の角度を保ったまま検出できる広角対物レンズを組み合わせた実験装置がある。従来の装置では,機械的に光電子検出器と試料表面のなす角度を変えることで試料深さの異なる領域から発生する光電子を観測していたため,時間がかかるだけでなく局所領域の精密な測定が困難だった。

今回用いた装置では,1μm程度に集光させたX線を試料にピンポイント照射することも可能で,局所領域における試料表面から深い部分にかけて八方に飛び出す光電子を角度(深さ情報)に対してワンショットで取り出すことができる。

この測定手法を,電気分極が単一に配向した強誘電体薄膜に適用し電圧を印加することで,強誘電体には傾斜したバンド構造があることを初めて実証した。つまり,高品質な薄膜試料合成技術とSPring-8の最先端の実験技術を組み合わせることで実現した。

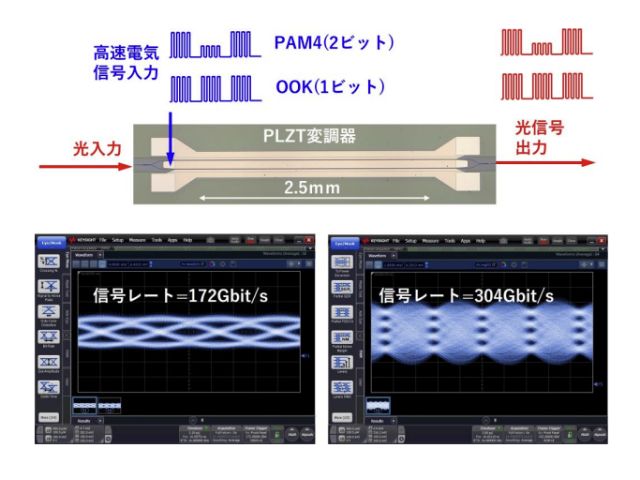

強誘電体を使った不揮発性メモリーのFeRAMは,交通系ICカードに用いられており,動作は高速で電源オフの状態でも情報を保持することができるが,現在使われている揮発性メモリーの代替には,さらなる高速・大容量化が必要。

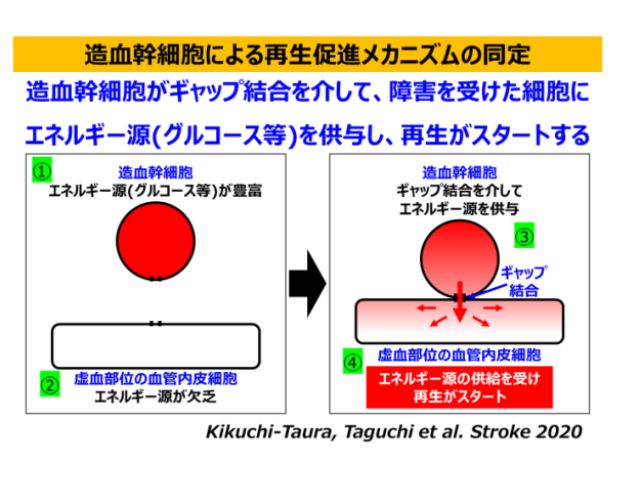

研究グループは今回の強誘電体の傾斜したバンド構造の実証により,FeRAMの開発加速が期待されるとする。また,強誘電体の特異な電気の流れ方はシナプスの情報伝達と似ているため,人工シナプスへの展開が期待されているという。