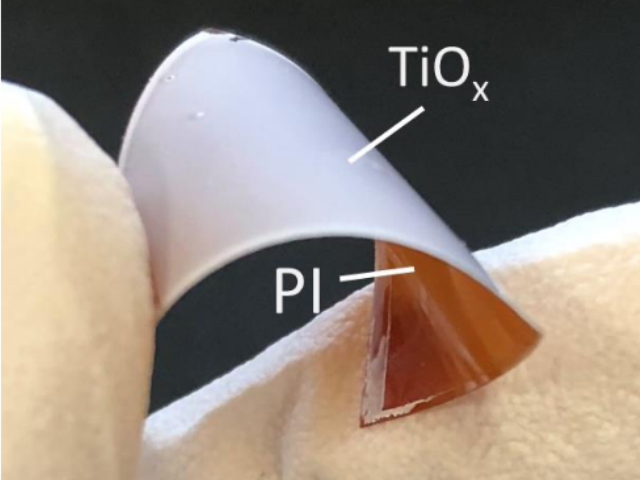

大阪大学,日本触媒の研究グループは,混合した原料を塗って焼かずに多孔質セラミックス(酸化チタン)を,プラスチック基板へ直接コーティングする技術を開発した(ニュースリリース)。

大阪大学,日本触媒の研究グループは,混合した原料を塗って焼かずに多孔質セラミックス(酸化チタン)を,プラスチック基板へ直接コーティングする技術を開発した(ニュースリリース)。

酸化チタンの光触媒(本多・藤嶋効果)を用いた強い酸化還元作用(超親水性)により,有機物の汚れや臭いを分解し,ウィルス,細菌などの微生物を死滅させ分解する。酸化チタンは,これらの効果を利用して,唯一産業的に用いられている光触媒であり,生活空間の様々な場面で利用されている。

しかし,酸化チタンは,セラミックス材料であり,一般的に焼成・焼結温度が高い(例えば300~400度以上)ため,プラスチックなど,耐熱性の低い基板や基材への強固な接着と良質な成膜が困難だった。

また,酸化チタンの光触媒特性を十分に利用するためには,多孔質構造が必要だが,真空プロセスなどでナノ構造多孔質を成膜することは,複雑かつ高額な製造プロセスになる課題があった。

研究グループでは,有機金属塩などの原料を混合して,塗布後,単純に焼成・焼結する方法(有機金属分解法)により,酸化チタンの様々なナノ構造(多孔質)薄膜を基板へ直接成膜することに成功した。

さらに,この原料(前駆体溶液)をプラスチック基板へ塗布し,高強度の白色光を照射することで,基板へ熱ダメージを与えることなく,酸化チタン薄膜を焼成・焼結する技術を開発した。

これにより,プラスチックなど耐熱性の低い基板や基材へ直接酸化チタンのナノ構造多孔質薄膜を成膜することが出来る。さらに,前駆体溶液は,非常に粘性の低い原料であり,インクジェット印刷機による描画や複雑な形状の基材を前駆体溶液に,直接浸漬することが可能となり,あらゆる形状と材質の基材(基板)へナノ構造多孔質の酸化チタン薄膜をコーティングすることが可能になった。

また,成膜されたナノ構造多孔質薄膜の膜厚は約1μm以下であり,mmスケール径の細孔を塞ぐことなく表面コーティングすることが可能となった。これにより,あらゆる基材の表面へ酸化チタンのナノ構造多孔質を成膜することができ,幅広い場所で微生物の滅菌・除菌コーティングの活用が期待されるという。

さらに,酸化チタンは,人体に無害かつ白色顔料としても知られており,ナノ多孔質の光散乱特性を利用したホワイトニングコートにも応用が期待されるとしている。