東京農工大学,分子科学研究所の研究グループは,有機顔料も適切に結晶化すると10µmまで厚くしても有機薄膜太陽電池の光電変換層としての効率をほとんど落とさずに利用できることを発見した(ニュースリリース)。

東京農工大学,分子科学研究所の研究グループは,有機顔料も適切に結晶化すると10µmまで厚くしても有機薄膜太陽電池の光電変換層としての効率をほとんど落とさずに利用できることを発見した(ニュースリリース)。

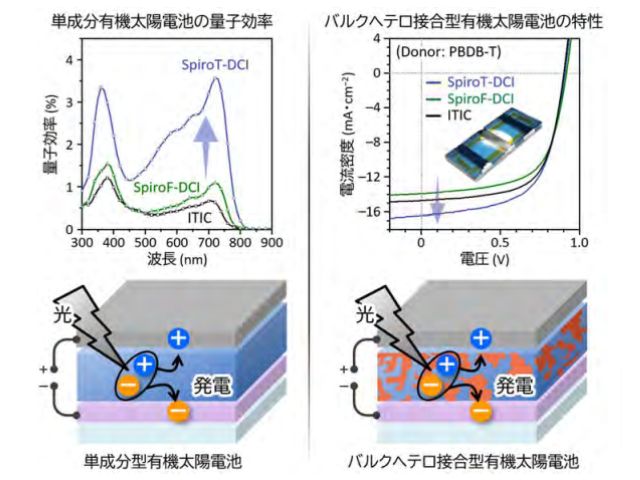

光エネルギーと電気エネルギーとを変換する光電変換素子において,有機顔料を混ぜて光電変換層を作製すると,電気抵抗が大きくなることが多いため,光電変換層として用いる厚さは通常,nmオーダーの厚さに限られてきた。

例えば,近年大画面テレビや携帯電話のディスプレーに用いられている有機発光ダイオードや,次世代太陽電池の一つとして期待される有機薄膜太陽電池において,有機顔料を用いる厚さは通常,数nm~数十nmとなる。

有機顔料の代わりに有機高分子を用いた有機薄膜太陽電池では,その厚さが数百nmを超えることも多いが,どちらの材料系においても,1µm近くの厚さで正常に動作する例はごく少数の例が報告されるのみで,作製が難しかったためか,厚さが増えると吸収できる光の割合が増えて,発電できる電流が増えていく様子も明確に示されてこなかった。

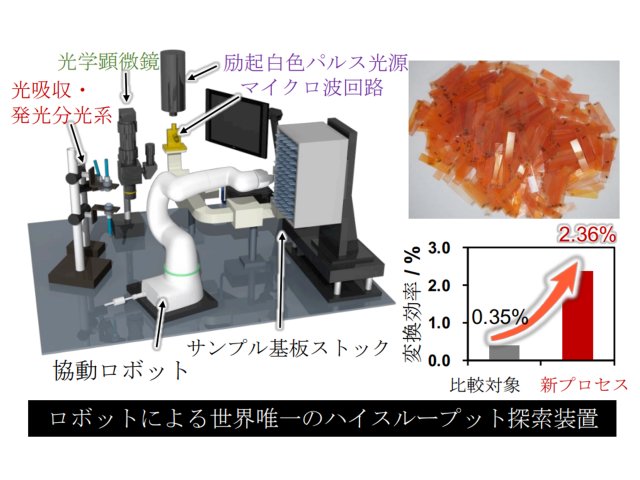

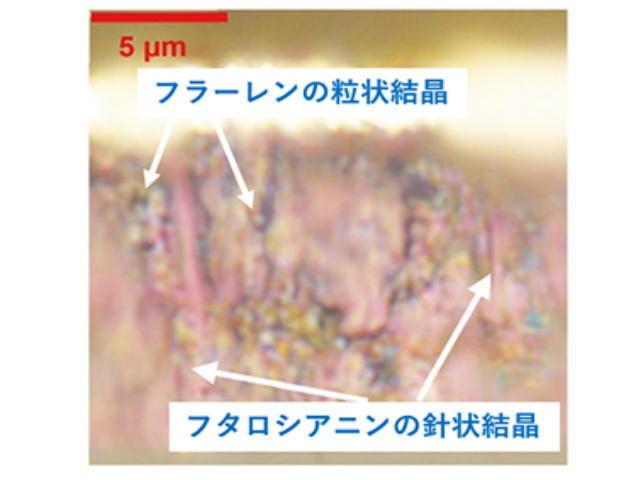

研究グループは,有機顔料を適切に結晶化すると,10µmまで厚くなっても有機薄膜太陽電池の光電変換層として利用できることを発見した。この研究で使用した材料はよく知られた有機顔料である,サッカーボール型の分子のフラーレン(C60)と,ペンキの材料にも使われるフタロシアニンとの組み合わせで,これらは過去数十年にわたって標準的な有機薄膜太陽電池用の有機顔料として研究開発に使われてきた材料となる。

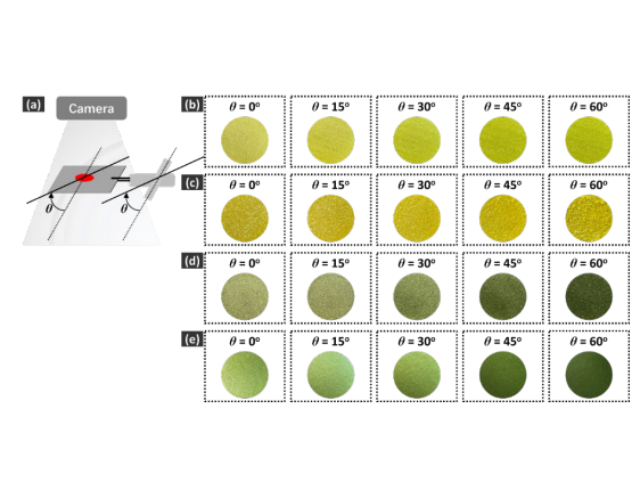

通常,この組み合わせの有機顔料を使った有機太陽電池は厚さ40~50nmを超えると効率が落ちていくのに対して,これらの有機顔料を混合しながら,適切な大きさ(直径100nm程度)の結晶に成長させることにより,10µmまで厚くしても効率はほとんど落ちなかった。また,幅広い厚さ(40nm~1µm)において,有機顔料が吸収した光と発電した電流とがきれいに対応して増えていく関係を実証した。

この研究で達成した10µmという厚さ自体は,可視光をほとんど吸収する厚さを大幅に超えているため,そのまま有機薄膜太陽や有機発光ダイオードの製品に応用するものではない。

一方で,通常数nm~数十nmの厚さで用いられる有機顔料であっても,適切に結晶化すると,従来考えられていたよりも桁違いに厚い10µmの厚さでも光電変換層として正常に利用できる潜在能力があることが実証されたことにより,今後,結晶の利点を活かした設計による有機光電変換素子の研究開発の促進が期待されるとしている。