関西学院大学,大阪大学,高輝度光科学研究センター(JASRI)の研究グループは,光を照射することで水を分解して水素を発生させる新しい多孔性物質の開発に成功した(ニュースリリース)。

関西学院大学,大阪大学,高輝度光科学研究センター(JASRI)の研究グループは,光を照射することで水を分解して水素を発生させる新しい多孔性物質の開発に成功した(ニュースリリース)。

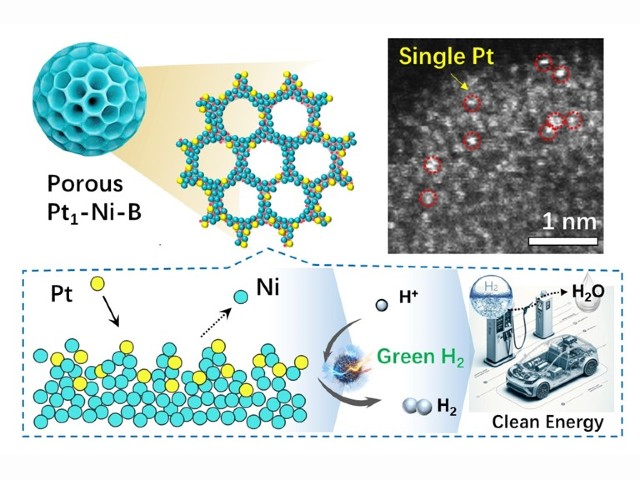

多孔性物質とは,分子サイズの小さな穴が無数に空いた構造を持つ材料で,活性炭が代表的な物質として古くから知られている。近年は,金属-有機構造体(MOF)もしくは多孔性配位高分子(PCP)と呼ばれる新しい多孔性材料が,水素や温室効果ガスの貯蔵や分離,各種触媒反応などの環境エネルギー問題の解決に有用な材料であるとして,世界中で盛んに研究開発されている。

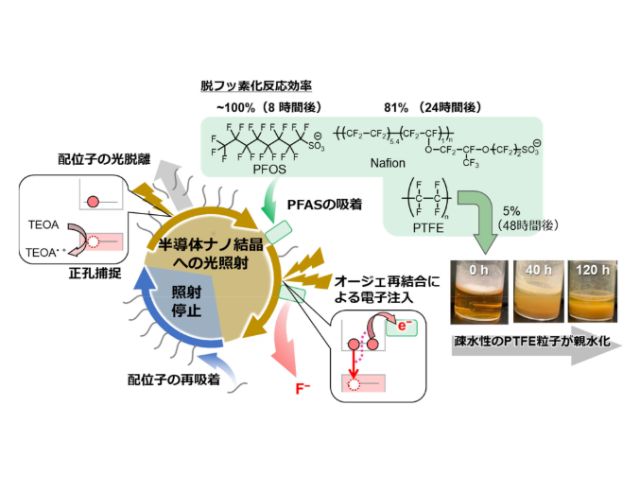

一方,多くのMOFは絶縁体で電気を流さず可視光を吸収しないが,もしMOFが電気を流し,光エネルギーを吸収するような半導体としての特性を示せば,高い比表面積を利用した触媒や太陽電池などのエネルギー変換材料への応用が可能になるため,半導体特性を持つMOFの開発が現在求められている。

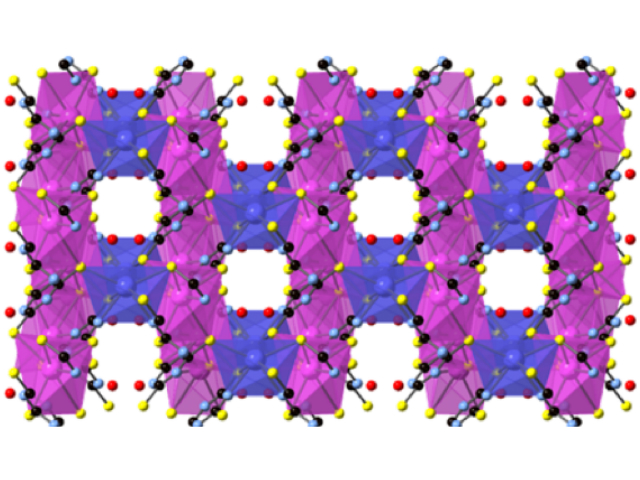

これまで,硫黄を含んだMOFは半導体特性を示すことが知られていたが,結晶性の高い良質な硫黄を含むMOFの合成は難しく,その特性は十分に検討されてこなかった。

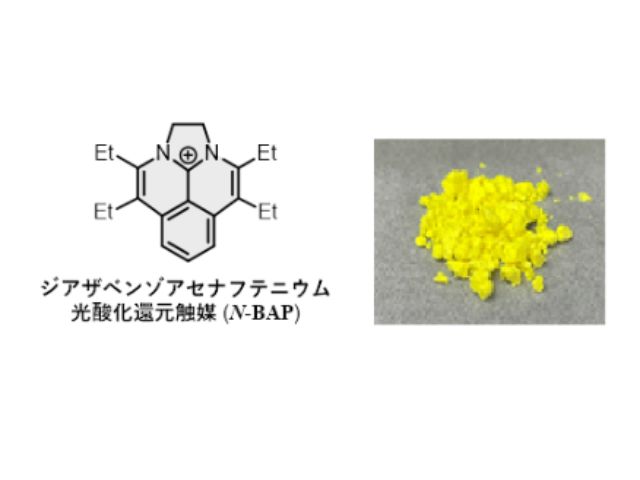

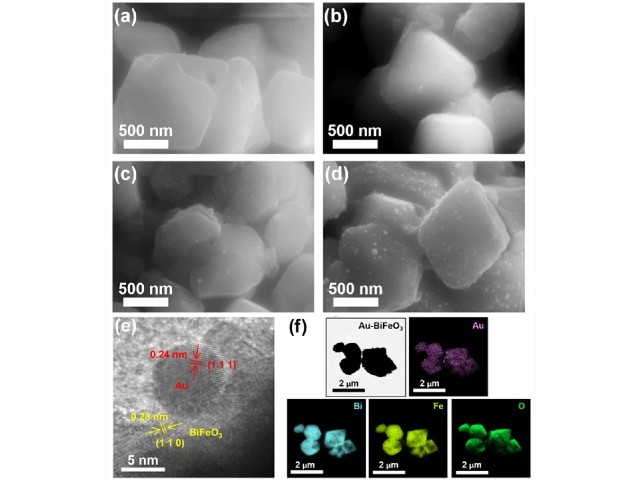

今回,研究グループは,炭素と窒素を含んだ硫黄化合物を用いることで鉛を含む新しいMOFの結晶を開発することに成功した。これは,窒素が硫黄の反応性を低下させることで,結晶化に最適な反応条件を実現できたためであると考えられるという。

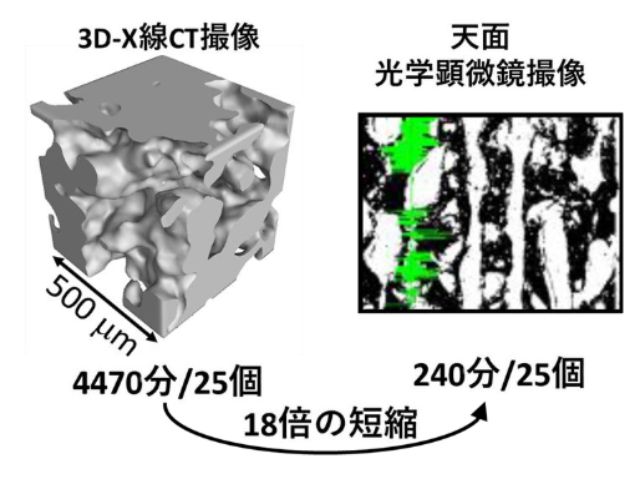

また,開発したMOFの分子サイズの細孔の構造を,JASRIの大型放射光施設SPring-8のビームライン(BL02B1)の放射光を用いた実験から明らかにすることに成功した。

さらに研究グループは,その細孔には水のみが取り込まれて,アルコールなどの有機分子は入らないことも明らかにした。そして新たに開発したMOFが光を吸収することで電気を流し,さらにそのエネルギーを利用することで水を水素に変換する触媒としての能力を持つことを実証した。

また,計算機を用いた研究により,鉛と硫黄の原子が作るネットワークが触媒反応に重要な役割を果たしていることを明らかにした。この研究により開発された新材料が電気を流し,光エネルギーを利用した触媒として機能するという知見は,MOFの新しい用途を切り開く成果になるとしている。