基礎生物学研究所,生理学研究所,中国科学院の研究グループは,光化学系IIとこれに光エネルギーを与える集光装置の全体(超複合体)を緑藻から取り出して,その立体構造をクライオ電子顕微鏡にて決定した(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所,生理学研究所,中国科学院の研究グループは,光化学系IIとこれに光エネルギーを与える集光装置の全体(超複合体)を緑藻から取り出して,その立体構造をクライオ電子顕微鏡にて決定した(ニュースリリース)。

研究グループは,緑藻クラミドモナスから光化学系II-集光装置超複合体(超複合体)を二種類獲得し,数千に及ぶクライオ電子顕微鏡画像を取得した上でコンピューター画像処理(単粒子解析)により立体構造を解明した。

一つ目の超複合体は光化学系II二量体(C2)の両側に三量体集光装置S-LHCIIが1つずつ結合した分子量127万の構造であり(C2S2構造),解像度2.7Åで決定した(1Åは1mmの一千万分の一)。二つ目の超複合体はC2の両側に三量体集光装置S-LHCII,M-LHCII,L-LHCIIがそれぞれ1つずつ結合している分子量166万の構造であり(C2S2M2L2構造),解像度3.4Åで決定した。

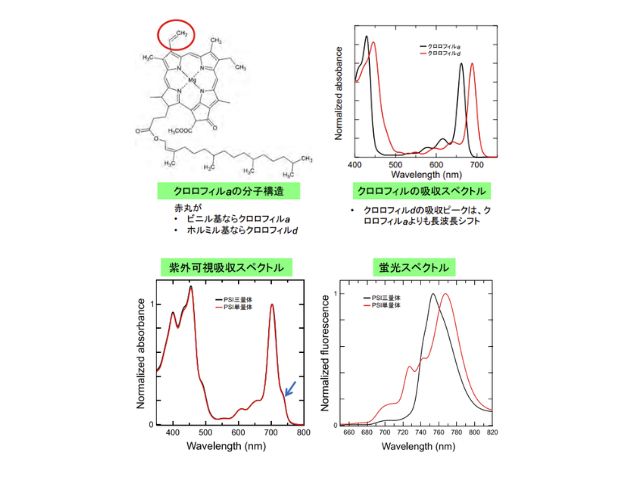

これまでに報告された陸上植物の超複合体はC2S2構造とC2S2M2構造だったが,緑藻にはさらに大きなC2S2M2L2構造が存在することが明らかとなった。C2S2M2L2構造には370分子という多数のクロロフィルが結合し集光のために働いているという。

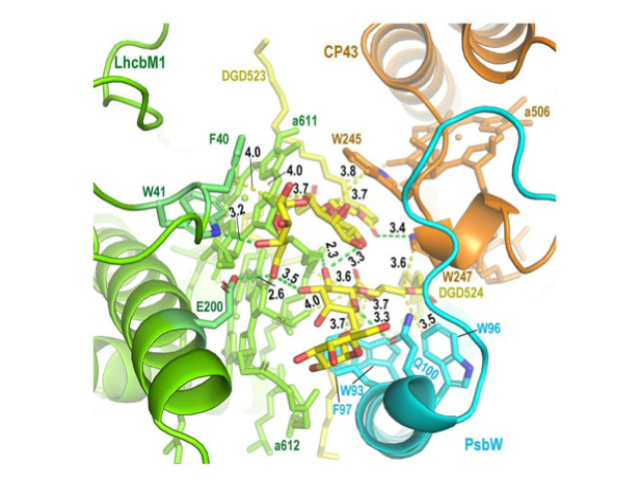

今回3Åレベルの解像度で構造が解明されたことから,これまで知られていなかった超複合体の内部構造の詳細も明らかになった。重要な発見の一つは構造脂質の存在となる。脂質は従来生体膜成分としてその存在が知られてきたが,光化学系IIと集光装置をつなぐ”かすがい”の役割をしている糖脂質があることが新たにわかった。

さらに,CP29と呼ばれる単量体集光装置が2つの三量体集光装置M-LHCII,L-LHCIIと強固なサブ複合体を作っていることもわかった。また,各クロロフィルの位置と配向が決定されたことによって,クロロフィル間の励起エネルギー移動効率の計算も可能となったという。

各クロロフィルが光を吸収した後,そのエネルギーがどのような速度でどの程度の効率でどのクロロフィルに移動するのかを予測した結果,緑藻特有の三量体集光装置Lの存在によって全体のエネルギーフローが陸上植物とは異なっていること,そしてこれまで謎に包まれていたクロロフィルZD2がエネルギー伝達に関わっていることなどが明らかになった。

今回解明された構造は,光合成生物が太陽光エネルギーの成分をいかに効率よく吸収・利用しているのかを理解するために役立つという。またこれらの知見を利用することで,新しい太陽光エネルギー変換デバイスの創出も期待されるとしている。