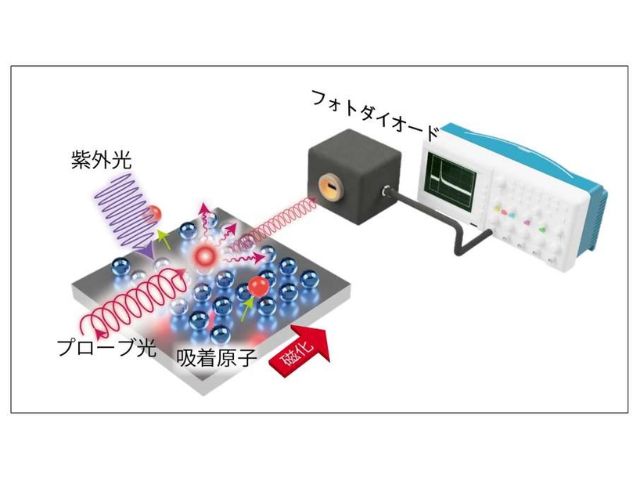

東京大学らの研究グループは,X線自由電子レーザー(XFEL)施設SACLの硬X線ビームラインであるBL3において,強磁性を示す合金である鉄白金薄膜を用いて,硬X線領域の時間分解X線磁気円二色性測定(XMCD測定)に成功した(ニュースリリース)。

東京大学らの研究グループは,X線自由電子レーザー(XFEL)施設SACLの硬X線ビームラインであるBL3において,強磁性を示す合金である鉄白金薄膜を用いて,硬X線領域の時間分解X線磁気円二色性測定(XMCD測定)に成功した(ニュースリリース)。

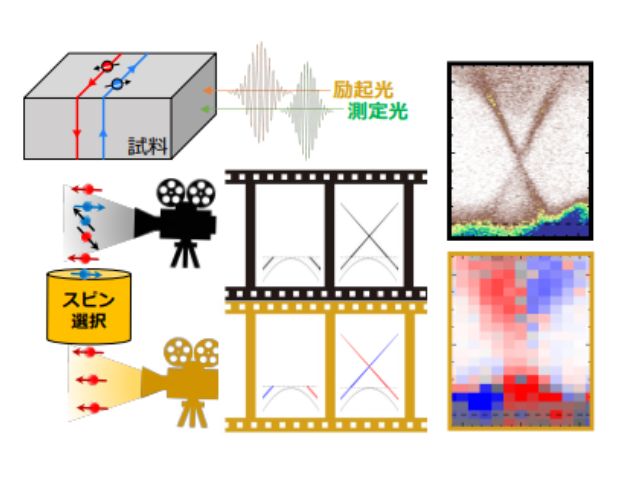

近年,電子の性質を光により超高速に制御する研究が盛んに行なわれてきている。とくに磁石としての性質を担うスピンを応用した,スピントロニクスの研究は応用の面からも高い関心が寄せられている。

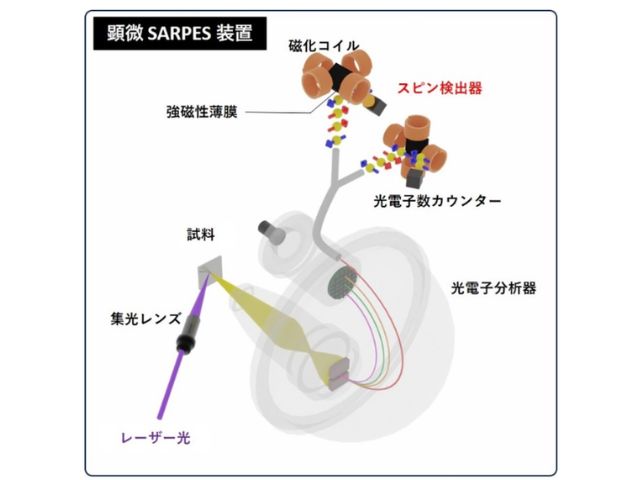

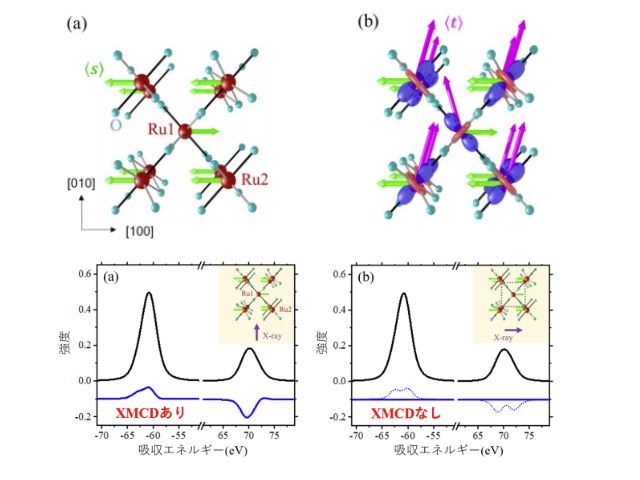

XMCD測定は,試料が磁性体の場合にX線の右偏光と左偏光の吸収強度に差が現れる現象を利用した分光法であり,磁性体材料の磁化の情報を元素選択的に調べる測定方法として広く利用されている。

特に,現在では大強度かつ高い指向性のX線が得られるシンクロトロン放射光施設を利用することで,複数の元素により構成されている薄膜や極小試料での磁化の情報を元素別に得ることが可能であり,物質科学だけでなく,情報技術の進展に欠かせないスピントロニクスの研究・開発への貢献が期待されている。

現在,スピントロニクスの分野では,光や電場などを用いた1ピコ秒以下の超高速磁性制御が大きな研究課題であり,リアルタイムに物質の磁化情報を得ることができる時間分解XMCD測定により,磁性の最小構成要素となる各元素上のスピンのダイナミクスが明らかになりつつある。

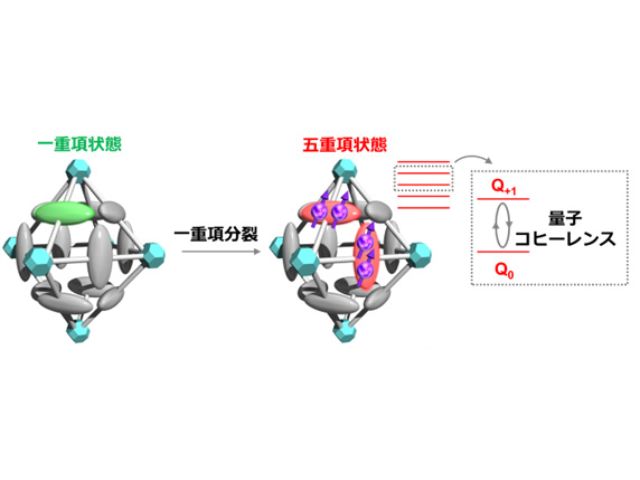

磁性材料では,非磁性元素である白金を導入することで,磁化状態を制御できることが以前から知られていた。例えば白金は垂直磁気異方性の発現に重要な役割を担っている。

しかし,白金は鉄などに比べ吸収するX線のエネルギーが高く,XMCDを測定するのに最適なX線領域(硬X線)での円偏光制御が容易ではないために,時間分解XMCDを利用した白金の磁性ダイナミクスに関する研究例はこれまでなかった。

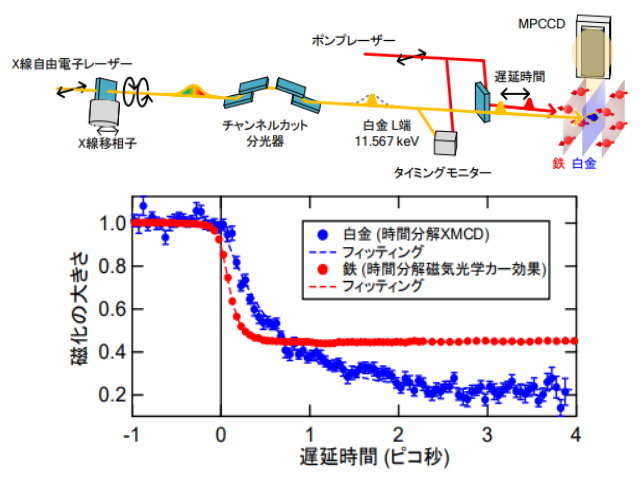

そこでこの研究では,数十フェムト秒の超短パルスX線を提供するSACLAのBL3において,時間分解 XMCD測定を行なった。測定対象には,強磁性合金である鉄白金の薄膜を選択した。

この薄膜は,室温で面直方向に磁化が向きやすい垂直磁化を示すことから,高密度磁気記録など応用面でも期待されている物質となる。また,レーザー光照射による光誘起磁化反転が可能な材料であることも報告され,多くの興味を集めているという。この物質にレーザー光を照射することで磁化を消す光誘起消磁のダイナミクスの観測を目指した。

この研究により,今後のスピントロニクス研究において,レーザーによる磁化反転などの超高速スピン操作を目指す際の,重要な指導原理が得られたとしている。