名古屋大学と横浜市立大学の研究グループは,植物の気孔が日の長さを記憶し,それに応じて気孔の開き具合を調節していることを発見した(ニュースリリース)。

気孔は一対の孔辺細胞により構成される植物の表皮にある穴で,太陽光に応答して開き,光合成に必要な二酸化炭素の取り込みや,水と酸素の放出など,植物体の通気口として働いている。

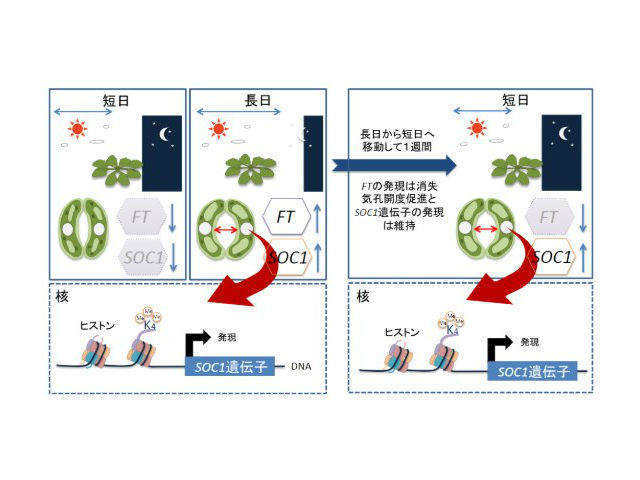

これまでの研究により,日の長さに依存して花芽形成を誘導する因子(光周性因子)が,孔辺細胞において光による気孔開口を促進する働きを持つことはわかっていたが,その詳細は明らかになっていなかった。

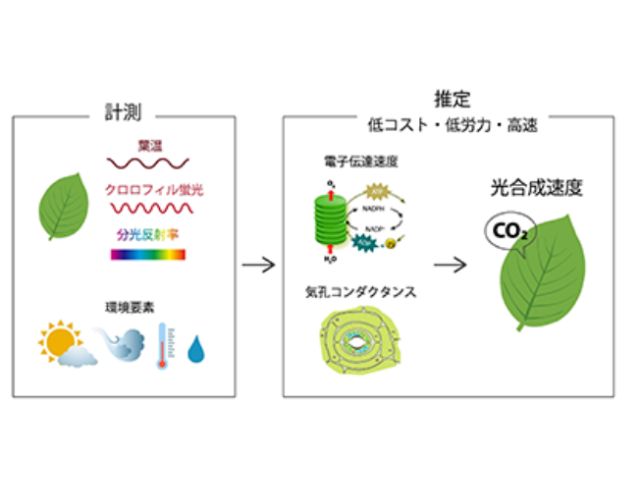

今回の研究では,日長の異なる生育条件で育てたモデル植物のシロイヌナズナの気孔開度と気孔コンダクタンス(気孔を通した水蒸気とCO2など気体の通りやすさを表す)の測定を行なったところ,日の短い環境で育てた植物よりも,日の長い環境で育てた植物では,光周性因子の働きにより,気孔が大きく開くことがわかった。

また,このような長日条件に依存した気孔開口促進が,植物を短日条件に戻した場合でも維持されているかどうかを調べた結果,気孔は長日条件で育っていた情報を少なくとも1週間憶えていることが明らかになった。さらに解析の結果,遺伝子の発現制御に重要な働きをもつタンパク質であるヒストンの修飾状態が日の長さと関連していることがわかったという。

研究グループは,今回の発見は植物の光合成や成長に重要な働きをする気孔が,環境情報を細胞レベルで記憶していることを示すもので,その仕組みの解明に繋がる分子メカニズムが明らかになったとしている。