東芝は,同社が開発した透過型亜酸化銅(Cu2O)を用いた低コストなタンデム型太陽電池において,現在広く普及している結晶シリコン(Si)太陽電池単体での発電効率を上回る効率の実証に成功した(ニュースリリース)。

政府が昨年7月に閣議決定した第5次エネルギー基本計画では,太陽光発電が2030年の主力電源の1つに定められ,今後限られた設置面積を有効利用し必要とされる電力を確保するために,タンデム型太陽電池の必要性が増すと予想されている。

現在タンデム型としてはガリウムヒ素半導体などを用いた太陽電池が製品化され,市販の結晶Si太陽電池と比べて1.5倍から2倍高い30%台の発電効率が報告されている。一方で,結晶Si単体の太陽電池と比べて製造コストが数百倍~数千倍と高く,低コスト化が望まれている。

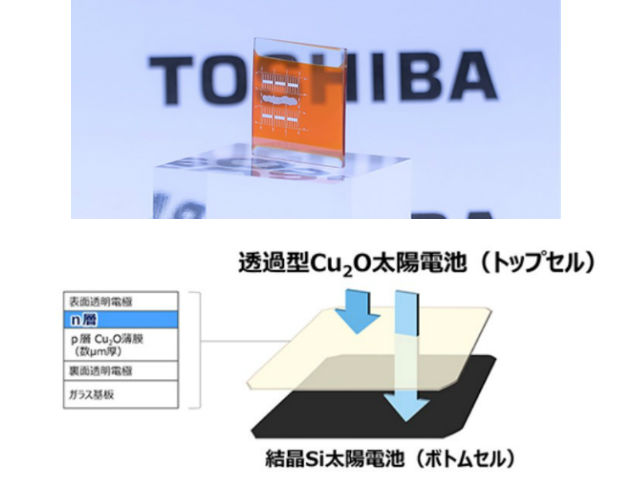

同社が開発した透過型Cu2O太陽電池は短波長光を吸収して発電し,長波長光を約80%透過する。この透過型太陽電池をトップセル,現在広く普及している結晶Si太陽電池をボトムセルとして組合せれば,短波長から長波長まで幅広い波長の光をエネルギーに変換することができる,低コストで高効率なタンデム型太陽電池が実現できる。

同社は透過型Cu2O太陽電池の高効率化に取り組み,今年1月の開発時にはトップセルが4.4%,ボトムセルが17.6%,全体で22%と,結晶Si単体と同等の効率を実現した。

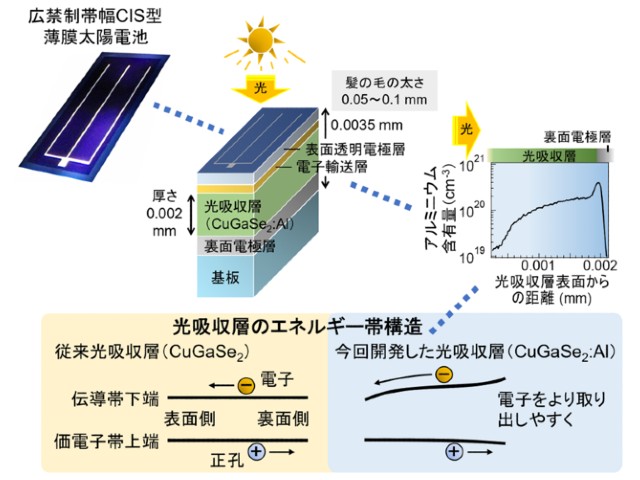

この透過型Cu2O太陽電池は,下から裏面電極,p層,n層,表面透明電極で構成され,p層に採用したCu2O薄膜で短波長光を吸収して,発生したプラスの電流を裏面電極から取出し,マイナスの電流はn層を介して表面透明電極から取り出すことで,光を電気のエネルギーに変換している。

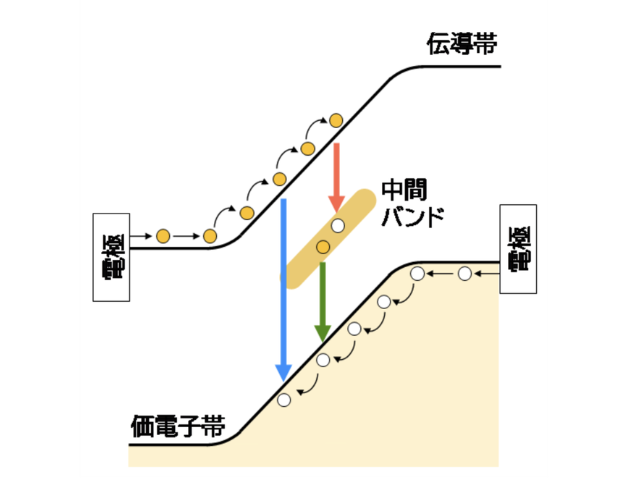

しかし,p層とn層の組み合わせによっては,2つの層の界面に生じる電位差(2つの層のエネルギーのズレ)が大きくなるため,ズレの分両方の電極から電気として取り出せる電圧が低下し,効率が低下してしまう。

そこで同社は,n層の材料に着目し,従来に代わる新しいn型酸化物半導体材料を適用することで,電位差を小さくすることに成功した。今回の技術を採用したタンデム型太陽電池において,23.8%の発電効率を達成した。ボトムセルの結晶Si太陽電池単体の効率22%よりも効率が1.8%高く,タンデム化による効率向上を確認したという。

同社は今後,効率30%台を実現することで蓄電池と組み合わせた自家発電システムや地域毎の分散電源を統合し,電力需給バランスを調整するエネルギーアグリゲーションなどの新たなグリーンエネルギー事業への活用が期待できるとしている。