熊本大学と東京工業大学は,ミセル型カプセルを利用した難溶性のナノグラフェン分子の水溶化と,基板上へ高配向組織化膜の作製を可能にする「分子コンテナ法」を見出した(ニュースリリース)。

炭素原子がシート状に配列したグラフェンは金属よりも軽く優れた電気特性を有しているため,次世代の電子材料として注目されている。中でも長さや幅がナノサイズで規定された「ナノグラフェン(多環芳香族炭化水素)」は,その構造が無限に広がるグラフェンとは違った物性を示す可能性がある。

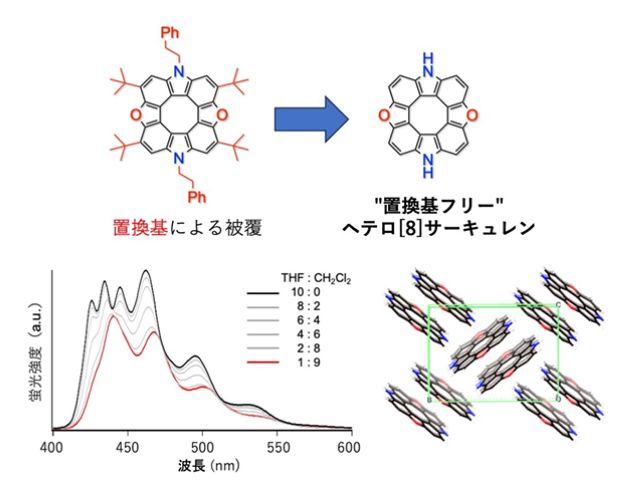

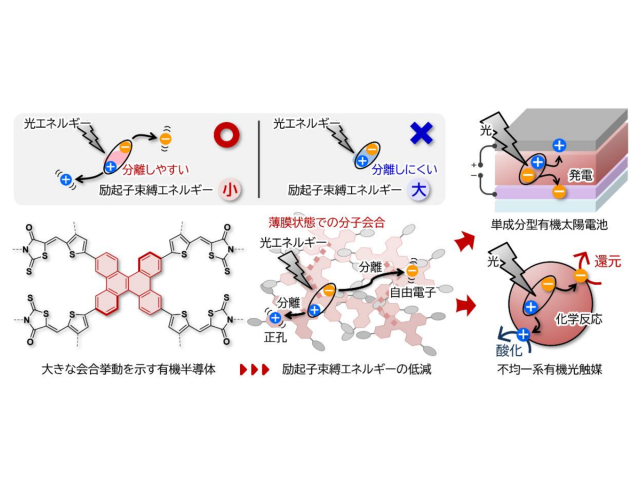

ナノグラフェンは有機半導体や分子デバイスの材料として期待されているが,ナノグラフェン分子群はあらゆる溶媒に溶けにくい性質のため基礎物性の十分な理解が進んでいなかった。

一方,東京工業大学が開発した親水性と疎水性両方の性質を有する分子から構成されるミセル型カプセルは,機能性分子の構造や形状を高精度で認識できる。そこで今回研究グループは,ミセル型カプセルを溶解度の限界に直面していたナノグラフェン化合物群へ展開した。

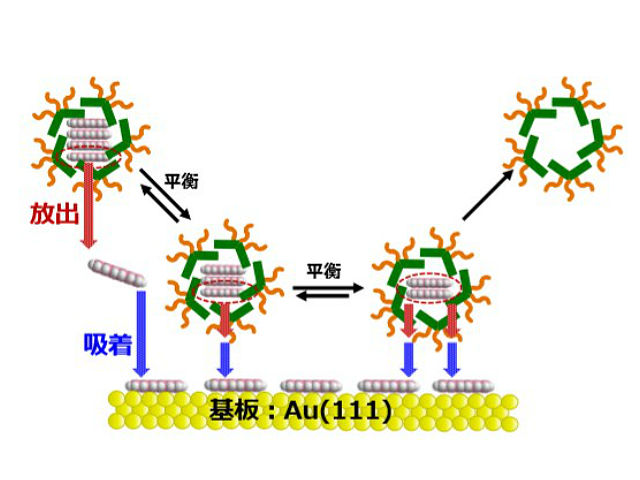

この手法は,特定の化学構造(アントラセン構造)からなるミセル型カプセルを分子コンテナとして利用するもので,分子間にはたらく相互作用を巧みに利用して不溶な分子を効率よくカプセル内に取り込む。ミセル型カプセルは卵の殻のような役割を果たしており,卵の黄身に相当する疎水性の高いナノグラフェン分子はカプセルに包まれた状態で基板表面近傍まで輸送される。

ミセル型カプセルは酸性水溶液中で分子集合状態の変化(平衡関係)が起こっており,これに伴い内部に取り込まれているナノグラフェンがカプセル内部から飛び出し,水には溶けきれず基板へ吸着・組織化することで安定化する。

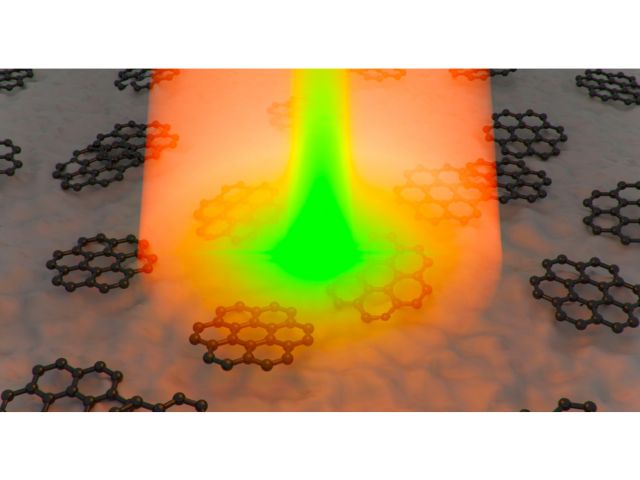

また今回,電気化学走査型トンネル顕微鏡を用いることにより金電極表面における3種類のナノグラフェン分子(オバレン,サーコビフェニル,ジコロニレン)の2次元組織化の分子スケール解像に世界で初めて成功した。この分子スケール解像から,基板へ吸着した分子が規則正しく並び,高配向な分子膜が形成されている様子がわかるという。

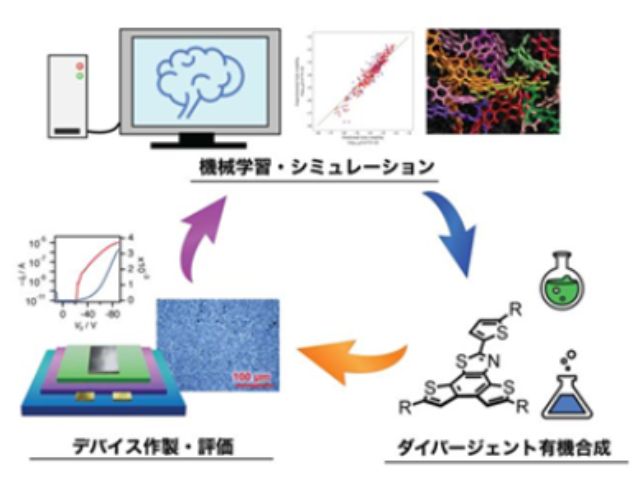

研究グループは,今回の研究で見出した「分子コンテナ法」がさらに巨大な構造を有する分子群にも適用が可能であり,物性の解明をはじめ分子の精密設計により分子サイズの導電性配線,新しい電池材料や有機半導体への展開が期待されるとしている。