東京大学,物質材料研究機構,東京工業大学らの研究グループは,コバルト(Co)とパラジウム(Pd)の薄膜界面に膜垂直方向に磁石の性質が生じるメカニズムについて,放射光を用いたX線磁気円二色性(XMCD)と第一原理計算により明らかにした(ニュースリリース)。

東京大学,物質材料研究機構,東京工業大学らの研究グループは,コバルト(Co)とパラジウム(Pd)の薄膜界面に膜垂直方向に磁石の性質が生じるメカニズムについて,放射光を用いたX線磁気円二色性(XMCD)と第一原理計算により明らかにした(ニュースリリース)。

強磁性体と非磁性体を交互に堆積した構造(磁気接合)は,磁気メモリーなどの記録素子やハードディスク内の磁気センサーとして広く用いられている。特に,薄膜の面に垂直方向に磁化の向きを揃えて磁気記録を行なう技術は,高記録密度を達成するために重要となる。これらの素子の最適化を進めることは,スピントロニクスの研究分野におけるデバイス開発で最も重要な課題の一つとなっている。

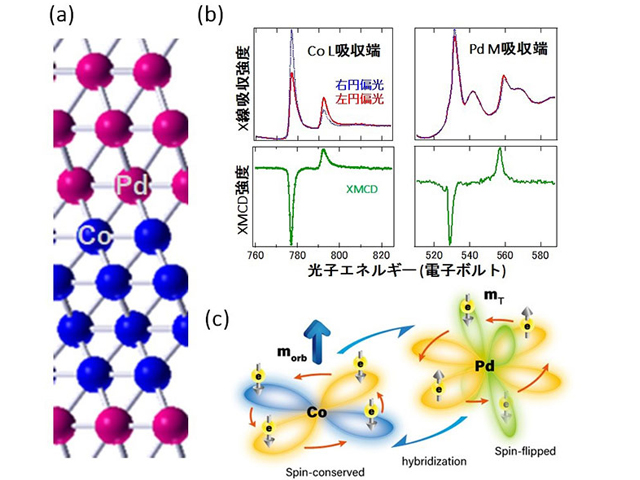

磁石は本来,膜に平行方向に磁化が揃うことでエネルギーが低くなり安定する。一方,膜に垂直方向に揃う方が安定するCo/Pd界面のような特殊な物質も存在する。Co/Pd界面は,Coの磁石としての性質,Pdの重い元素としての性質が合わさって垂直磁化を示す。

しかし,強磁性体Coと非磁性体Pdが接合した界面にて磁化が垂直方向に誘起される電子論的なメカニズムについて,今まで明確ではなかった。特に,Pdのスピン軌道相互作用が重要な役割を果たすとされてきたが,軌道の役割については詳細については調べられていなかった。

研究チームは,電子軌道が作る磁気モーメントを調べられるXMCDに着目した。特に,CoとPdを1回の測定にて,同条件で比較できる特徴があることに着目し,軌道の異方性を詳細に調べた。方位に依存した軌道磁気モーメントの分布をそれぞれの元素について調べ,Coでは異方的な分布をしており,Pdでは等方的な分布であることが判った。

この解釈は,XMCDのみでなく,第一原理計算により明らかになった。特に,界面のCoとPd原子中の電子の軌道混成により,Coの軌道磁気モーメントが膜垂直方向に大きくなることを見出した。また,Pd原子中の電子では、スピンが反転した状態が四極子のように分布していることが安定であることを見出した。

これらのことは,FeやCoなどの磁石の性質を持つ3d元素とPd,Ptなどの貴金属の元素の性質が合わさって出現する垂直磁化の起源に迫るものであり,今後のデバイス設計に向けた界面の電子状態の理解に指針を与えるものだという。

この研究は,磁気記録やスピントロニクスの研究にて広く用いられているCoPdを用いた材料設計,素子設計を行なう上で,重要な指針を与えるもの。また,近年注目を集めている界面でのトポロジカルな性質の観測,操作にも有用な研究基盤になりうるとしている。