京都大学とTDKの研究グループは,電子のスピン機能を用いて,シリコン半導体デバイス中で発生する廃熱を電気信号として再利用することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

京都大学とTDKの研究グループは,電子のスピン機能を用いて,シリコン半導体デバイス中で発生する廃熱を電気信号として再利用することに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

CMOS(相補型金属酸化膜半導体)トランジスタの微細化は限界に直面しつつある。また,CMOSトランジスタを用いた集積回路は一般に情報の維持に多くの電力を投入する必要がある。更に,投入した電力の多くが廃熱として無駄に環境中に放出されることから,年々1チップあたりの消費電力も増加し続けている。

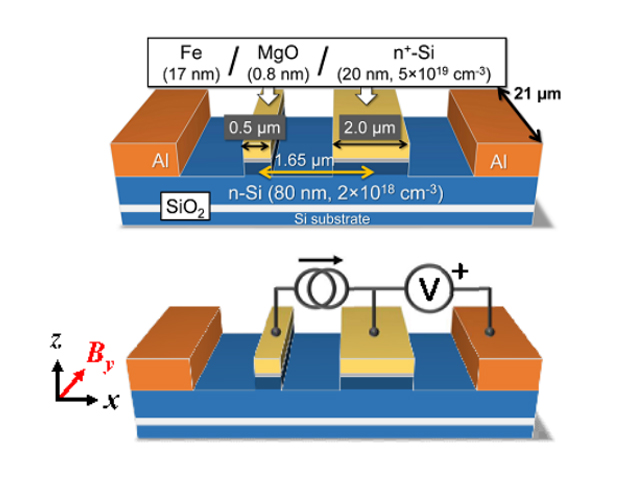

こうした問題を解決する1つとして,電子の有するスピン自由度を活用した「スピンMOSFET(モスフェット:金属酸化膜半導体型電界効果トランジスタ)が期待されている。このデバイスを用いれば,不揮発かつ再構成可能な論理回路が組めるため,情報の維持に多くの電力を投入する必要もない。

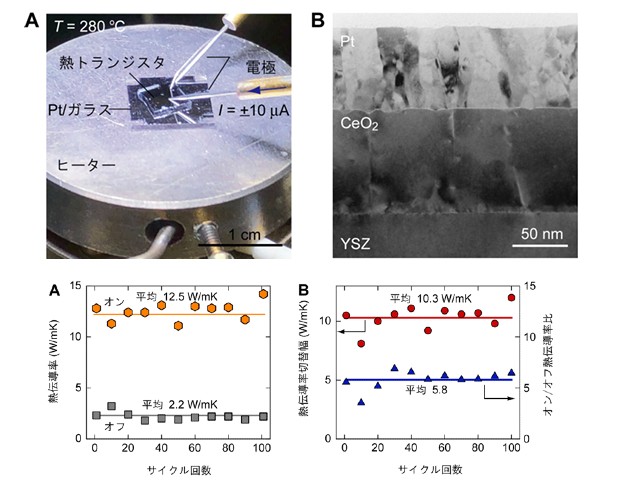

一方で,スピンMOSFETはMOSFETと同様に情報の伝送に電流を用いることから,MOSFET で生じる発熱・廃熱の問題は依然として未解決のまま残っていた。今回,研究グループは,スピンMOSFET固有の電子の持つスピン機能を用いて,熱を電気信号に変換する新しい技術を確立した。

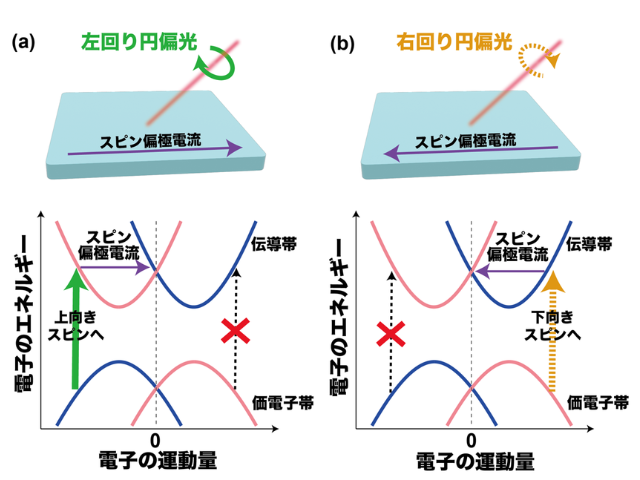

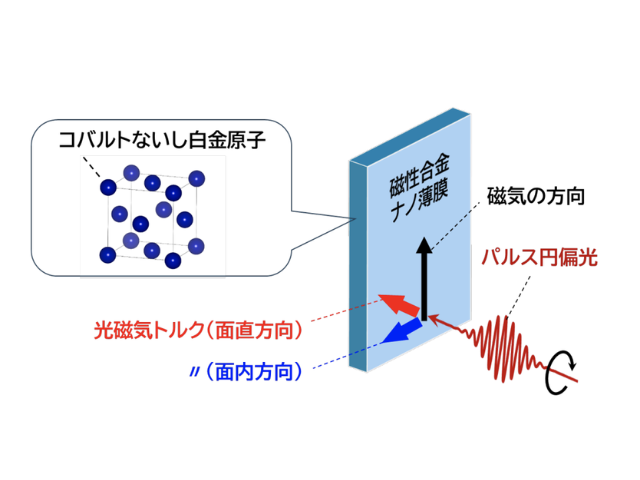

具体的には,Feとシリコンの温度差を利用して廃熱を電気信号に変換した。これまで熱によって電子(電荷)の流れである電流を生じさせ,電力に変換する熱電効果として,ゼーベック効果がよく知られてきたが,今回はゼーベック効果のスピン版である「スピン依存ゼーベック効果」という21世紀に発見された新しい効果を用いている。

スピン依存ゼーベック効果では熱によってスピンの流れ(スピン流)を生じさせる。このスピン流によるスピン信号を,磁気抵抗効果を用いて電気信号として読み出した。

今回,スピンMOSFETのような半導体デバイス中で発生する熱を電気信号に変換できたことは,現在のエレクトロニクスが直面する膨大な発熱・廃熱問題を解決する新しい技術の確立を意味し,大きな意義を持つとしている。現在は使っている熱(温度差)が小さいために電気信号強度そのものは小さく,原理実証の段階だが,理論計算から2桁程度の効率の向上は射程内に入っていることが既にわかっているという。

研究グループは,将来的に研究を進めることで更に効率的に熱を電気信号に変換し,新しい情報処理システムへの応用に展開できるとしている。