東京大学の研究グループは,中性で高機能かつ安定な正孔輸送材料「BDPSO」を開発した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,中性で高機能かつ安定な正孔輸送材料「BDPSO」を開発した(ニュースリリース)。

ペロブスカイト太陽電池は「印刷技術」で作製でき,製造コストを大幅に下げるとして急速に注目を集めた。現在では結晶シリコン太陽電池を凌ぐ変換効率22%を達成している。しかし,安定性に大きな課題が残されており,その原因究明と,長期安定性を向上させた新規材料の開発が課題となっていた。

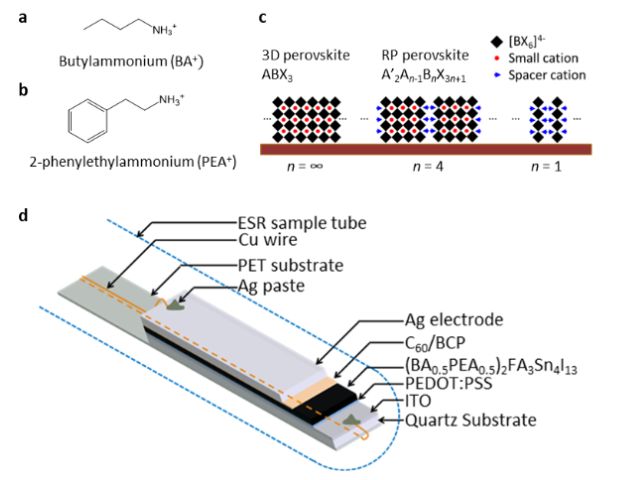

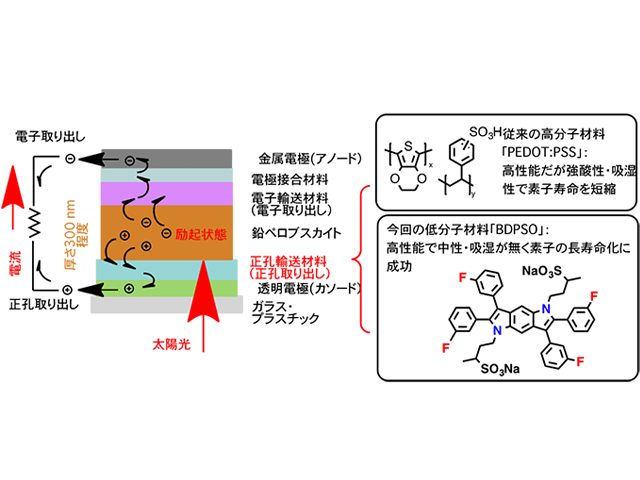

ペロブスカイト太陽電池の動作原理は,鉛ペロブスカイト結晶(光活性層)に光を当てて励起状態を作り,そこから生じる「電子」と「正孔」をそれぞれアノードとカソードに「取り出し」,外部の回路につなげて電流を取り出すというもの。この「取り出し」は電子と正孔に親和性の高い材料を光活性層の上下に接合させて無理矢理取り出す必要があり,最適の材料を求めて開発競争が行なわれている。

電子輸送材料(ETM)には,電子を引きつけやすい材料が必要だが,フラーレン(C60)をはじめとして良い材料が多くある。一方で正孔輸送材料(HTM)には,正孔を受け取った(電子を放出した)状態で安定な化合物が必要だが,これまであまり適切な材料が知られておらず,これが問題となっていた。

正孔輸送材料として従来から商用ベースで広く用いられている「PEDOT:PSS」は,ドーパントであるPSSが強酸性で吸湿性であるために,デバイスの寿命と性能を損なうことが問題となっていた。そこで研究グループは新たな正孔輸送材料として,中性の「BDPSO」を開発した。「BDPSO」は,高活性有機低分子と安定性に優れた無機塩を併せ持つ「有機・無機ハイブリッド正孔輸送材料」。

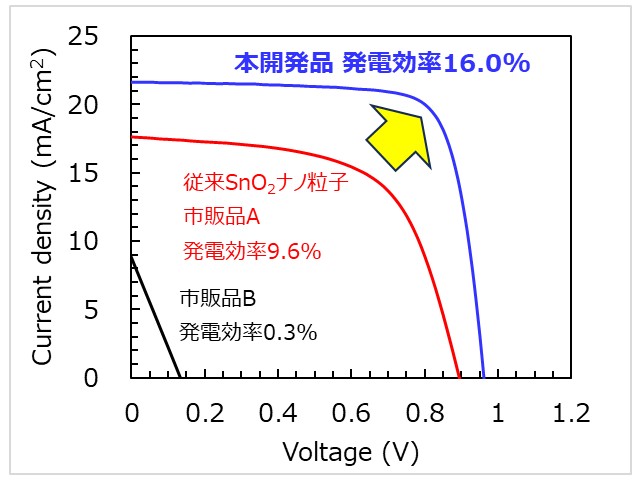

「BDPSO」は,正孔移動度が高いこと,有機溶媒に溶けやすいことが特徴。さらに,「BDPSO」を正孔輸送層に用いると,HOMO(最高被占軌道)エネルギー準位とペロブスカイトの価電子帯準位の配置を適切に調節できる。これにより,電荷抽出の高速化と光電流の増加を可能とした。ペロブスカイト太陽電池で問題となる電流-電圧曲線におけるヒステリシスも全く無く,17%を超える高いPCEが得られるという。

また「PEDOT:PSS」を用いた素子では空気中保存下で急激に性能が劣化するのに対し,「BDPSO」を用いた場合には空気中でも安定であり,35℃連続光照射下でも,初期性能の90%を1300時間以上維持できることが分かった。

「BDPSO」は,2つの経路を経て,市販の安価な有機物から最短2段階で合成でき,かつ再結晶で容易に精製できる化合物。これまで開発されてきたさまざまな「正孔輸送材料」の中でも,最も容易に入手可能な材料として広く使われることが期待されるとしている。