岡山大学の研究グループは,光合成細菌において光エネルギーを捕集し,電子伝達を行なっている巨大な膜タンパク質複合体LH1‐RCの立体構造を,大型放射光施設SPring-8を利用して高分解能で正確に突き止めた(ニュースリリース)。

岡山大学の研究グループは,光合成細菌において光エネルギーを捕集し,電子伝達を行なっている巨大な膜タンパク質複合体LH1‐RCの立体構造を,大型放射光施設SPring-8を利用して高分解能で正確に突き止めた(ニュースリリース)。

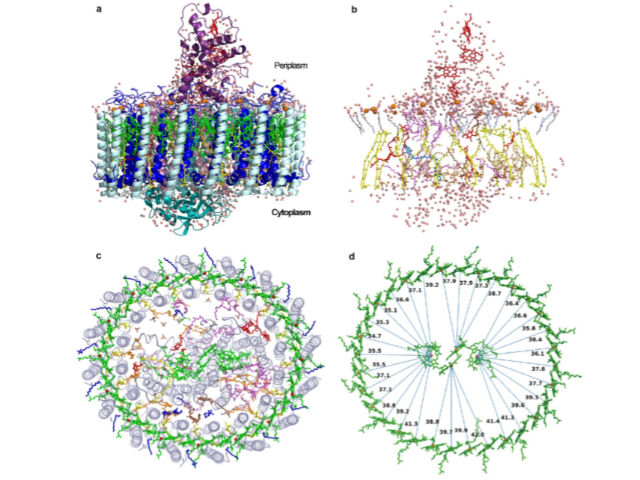

研究グループはLH1-RC複合体を高純度に精製し,その良質な結晶を作成し,その構造をSPring-8の放射光X線を用いて1.9Åという非常に高い分解能で解析した。その結果,この複合体は完全に閉じたリング状の構造を作っており,真ん中に反応中心RCが存在し,その周りを16対のα-βアンテナタンパク質が取り囲んでいることが分かった。

その結果,植物タイプの酸素発生型光合成において水分解を行なっている光化学系IIの祖先タンパク質の構造が明らかになり,進化初期の光合成細菌において太陽光エネルギーを高効率に補足・利用して電子伝達反応を行なう機能が備えられていたことが明らかになった。

その後長い進化の過程を経て水分解・酸素発生反応を触媒する能力を獲得し,現在のような酸素発生型光合成が進化してきたことが分かった。

光合成は,太陽光エネルギーを高効率に化学エネルギーに変換する過程。この研究の成果は,進化初期に光合成細菌が獲得した光エネルギーの有効利用,及び電子伝達反応の仕組みを明らかにしたもの。

得られた結果は,光合成における光エネルギーの高効率利用・ 化学エネルギーへの変換のメカニズムを解明するのに重要な基盤を提供し,それにより,太陽光エネルギーの高効率人工利用にも重要な知見を提供するものだとしている。