大阪市立大学は東京工業大学と共同で,ナノサイズの細孔をもつタンパク質(多孔性タンパク質結晶)の内部に,太陽光エネルギーを吸収する光増感剤分子と水素発生反応に対し触媒活性をもつ金属微粒子を近接させ集積化することで,光エネルギーを利用して水素製造ができるシステムの構築に成功した(ニュースリリース)。

大阪市立大学は東京工業大学と共同で,ナノサイズの細孔をもつタンパク質(多孔性タンパク質結晶)の内部に,太陽光エネルギーを吸収する光増感剤分子と水素発生反応に対し触媒活性をもつ金属微粒子を近接させ集積化することで,光エネルギーを利用して水素製造ができるシステムの構築に成功した(ニュースリリース)。

大阪市立大学では以前に,シリカ-アルミナとよばれる無機物の多孔性材料に光増感剤,そして触媒本体となる金属微粒子を同時に固定することで,水素製造光触媒システムの構築に成功している。一方,自然界では生物の体の大部分は有機物であるタンパク質によって構成されている。

このタンパク質には,さまざまな化合物と選択的に相互作用できる複数種類の官能基が含まれている。この選択的な相互作用を利用すれば,無機物を担体とする場合よりもより精密に,異なる機能を持つ機能性分子や粒子を反応に適した形で配置することができる。

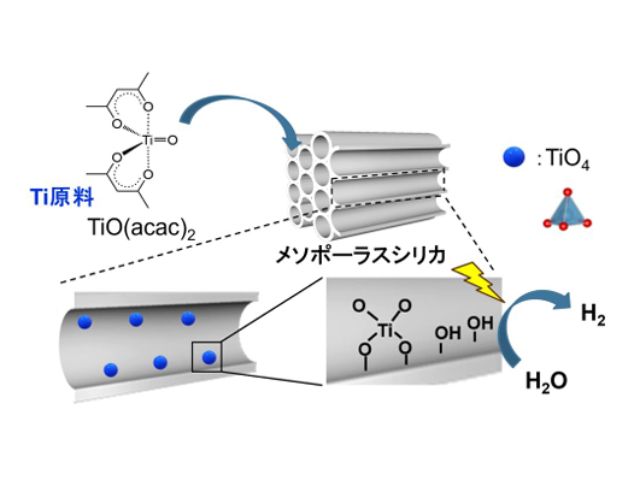

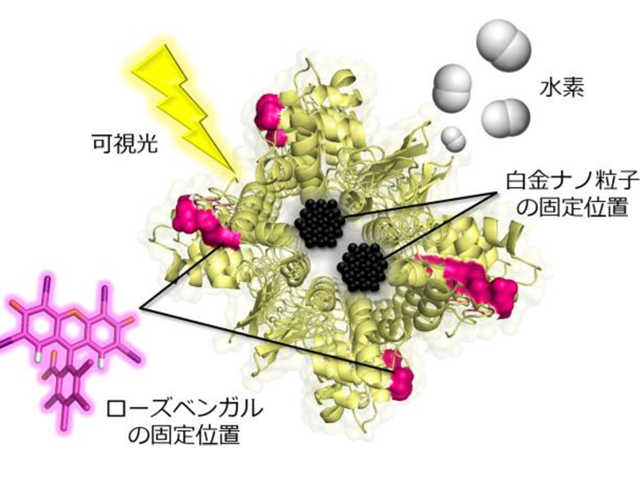

今回,研究グループは,鶏卵から安価かつ大量に得られるタンパク質であるリゾチームの結晶を利用し,光エネルギーを蓄えることができる分子(光増感剤)と,水素イオン(H+)に電子を与えて水素を作り出す触媒を組み合わせて水素製造光触媒システムを構築した。リゾチームの結晶は,その内部に無数のナノメートルレベルの大きさの細孔を有する多孔性タンパク質結晶であることが知られている。

この結晶に,隣り合うタンパク質同士をつなぐ架橋化とよばれる処理を施すと,多孔性結晶としての安定性を向上させることができる。この架橋化処理をしたリゾチーム結晶の内部に,光増感剤である“ローズベンガル”と水素発生触媒である“白金ナノ粒子”を固定して光触媒システムを構築した。この触媒システムの原子レベルでの構造を単結晶X線構造解析で調べたところ,ローズベンガルと白金ナノ粒子が近接して固定化されていることを示す結果が得られた。

さらに,電子源を含む水中で,この光触媒システムに可視光を照射したところ,水素が発生することを確認した。電子源として“NADH”と呼ばれる天然補酵素を用いた場合,水素の収率は85%になり,研究グループが無機物を用いて報告した値(76%)と比較して高い効率で水素を製造できることが分かった。また,触媒の性能を示す触媒回転頻度(TOF)も,従来の約3倍に向上した。

今後,それぞれの化学反応の素反応過程に適した機能性分子や材料を任意の位置に配置できるタンパク質結晶を担体として利用することで,さまざまな用途に応じた触媒システムを合理的に設計できるようになり,持続発展可能な社会の実現に繋がることが期待されるとしている。