理化学研究所(理研)は,大型放射光施設「SPring-8」の放射光を用いたX線小角散乱法によって,植物個体の光屈性や葉緑体の細胞内運動を制御する青色光受容タンパク質「フォトトロピン2」の全長の立体構造を明らかにした(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研)は,大型放射光施設「SPring-8」の放射光を用いたX線小角散乱法によって,植物個体の光屈性や葉緑体の細胞内運動を制御する青色光受容タンパク質「フォトトロピン2」の全長の立体構造を明らかにした(ニュースリリース)。

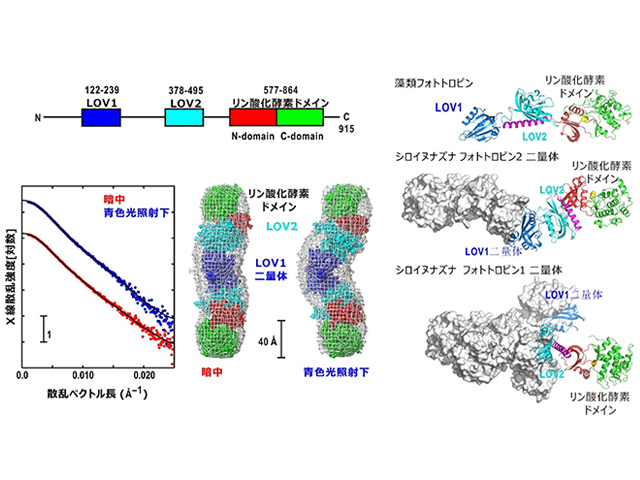

1880年,チャールズ・ダーウィンらは,光の方向に植物の茎などが屈曲する「光屈性」という植物における光合成効率を最適にする運動を発見した。その後の研究で,光屈性の原因タンパク質として,青色光受容によって制御されるタンパク質フォトトロピン1とフォトトロピン2が見いだされている。

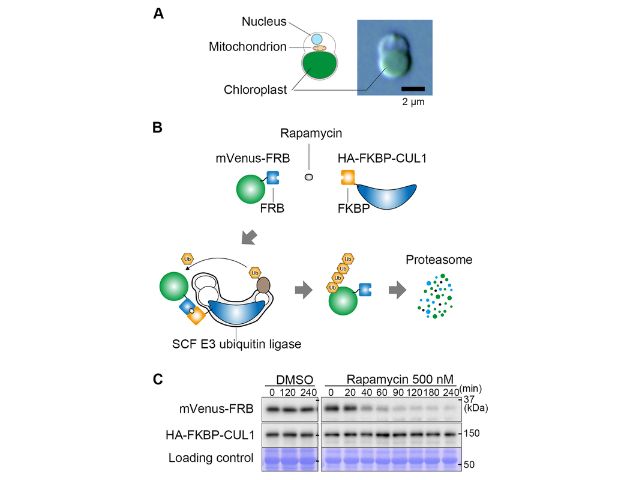

特に,フォトトロピン2が青色光受容すると,その信号が酸化酵素ドメインに伝達され他のタンパク質をリン酸化してさまざまな細胞運動を誘起する。一方で,青色光という物理刺激をリン酸化という生体内信号に変換するメカニズムは解明されておらず,この分野での大きな課題となっている。

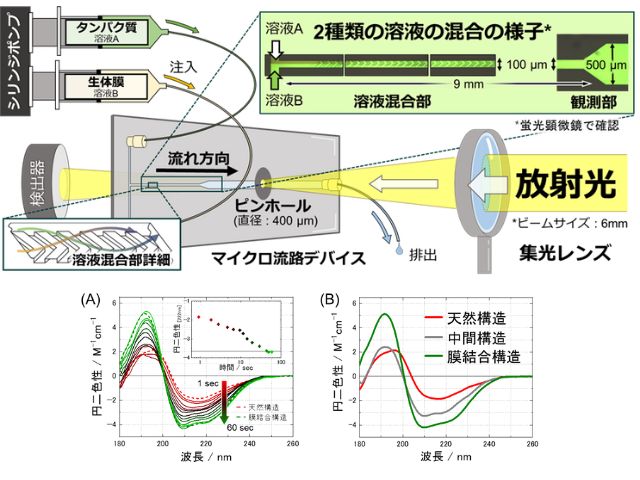

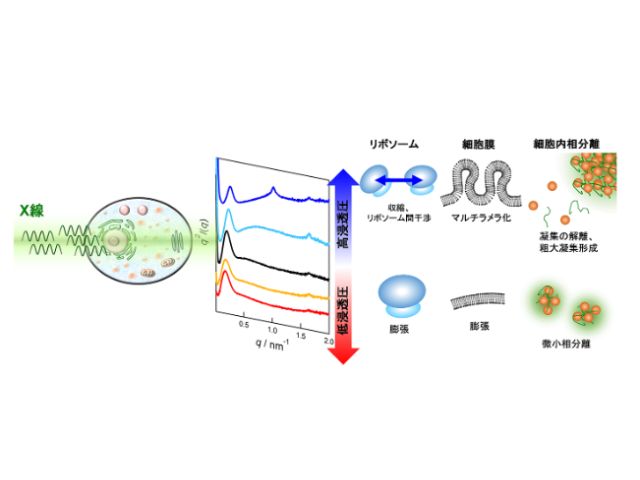

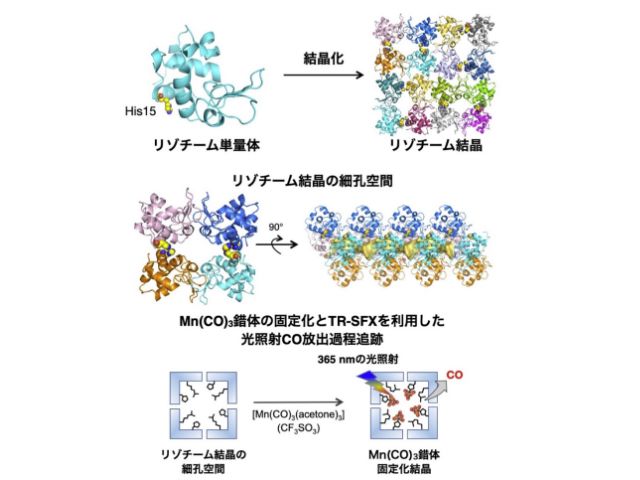

今回,研究グループは,これまで難しかったフォトトロピン2全長の大量発現と生化学的な調製に成功し,その立体構造をSPring-8の放射光を用いて調べた。その結果,青色光受容に伴って分子が大きく変形することやフォトトロピン2を構成する二つの光受容ドメインLOV1とLOV2の役割が明らかになった。

この成果は今後,生体における光センシングの解明につながると期待できるという。また,フォトトロピンのような光受容分子は,光を利用して細胞を制御する光遺伝学に利用され始めている。光刺激をリン酸化に変換する分子機構が解明できれば,光によって遺伝子発現を制御する光遺伝学への応用も期待できるとしている。