九州大学の研究グループは,非常に低エネルギーである近赤外光を用いて,水から水素を発生させることに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

九州大学の研究グループは,非常に低エネルギーである近赤外光を用いて,水から水素を発生させることに世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

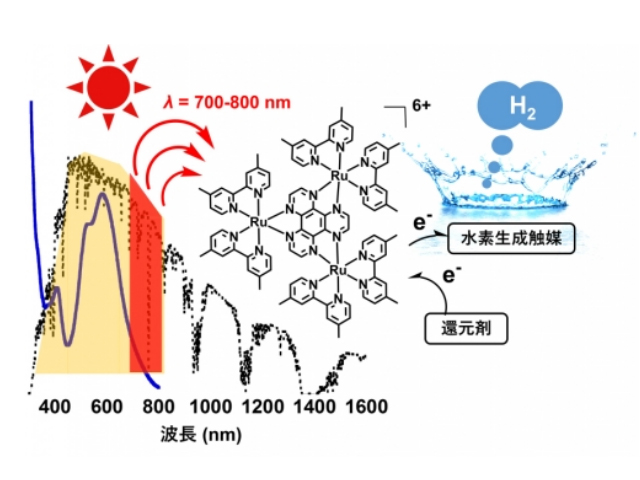

太陽光を利用した水からの水素エネルギー製造はクリーンで再生可能であるという点で,昨今のエネルギー問題の有力な解決技術として盛んに研究が行なわれてきた。しかしながら,従来のモデルでは,波長が600nmまでの可視光領域しか利用することができず,十分に太陽光エネルギーを活用できないという状況が続いていた。

研究グループは,分子内に3つのルテニウム中心を含有する金属錯体を光捕集分子として採用することで,近赤外光を用いた水素発生反応に世界で初めて成功した。

これは従来のモデルよりもおよそ2倍の太陽光エネルギーを利用可能にしたという点で非常に興味深い結果であるといえる。また天然の光合成でも利用が難しい長波長域の光を,人工分子システムで初めて利用可能にしたことから,今後の実用可能な人工光合成システムへの応用が期待されるとしている。