東北大学,英シェフィールド大学,九州大学らは連携して,硫化カドミウム(CdS)量子ドット表面に液晶性を示すデンドロンを密に修飾することで,CdS量子ドットにデンドロン由来の液晶性を付与しました(ニュースリリース)。

東北大学,英シェフィールド大学,九州大学らは連携して,硫化カドミウム(CdS)量子ドット表面に液晶性を示すデンドロンを密に修飾することで,CdS量子ドットにデンドロン由来の液晶性を付与しました(ニュースリリース)。

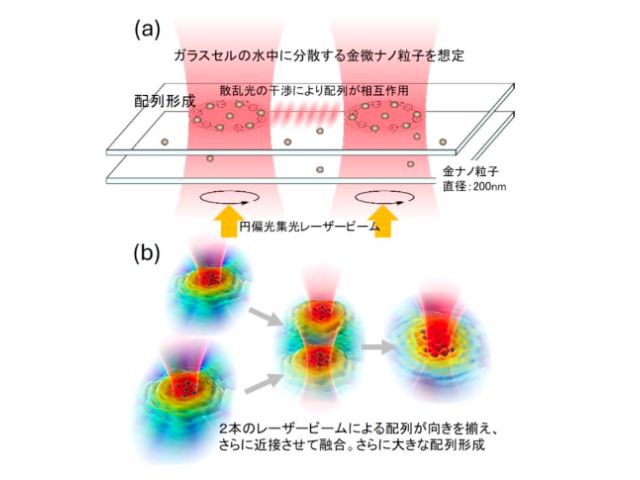

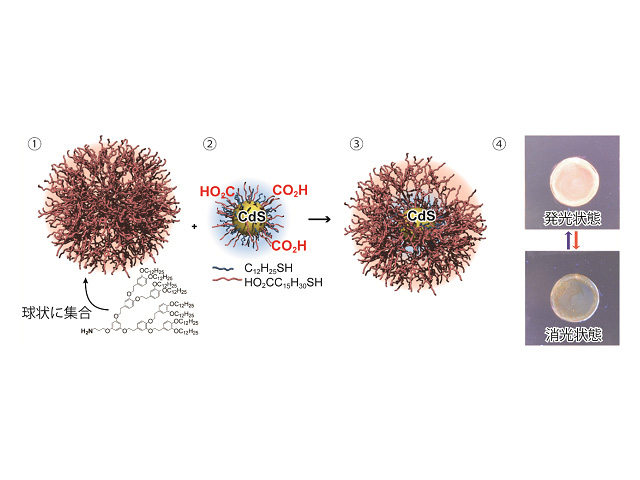

ナノサイズの微粒子(ナノ粒子)からの三次元的な規則配列の形成は,個々のナノ粒子の特性だけでなく,ナノ粒子間の相互作用によって規則配列構造に由来した全く新しい機能が発現する可能性があることから,活発な研究開発が行なわれている。

蛍光性半導体ナノ粒子は,電子を微小な空間に閉じ込めることから,量子ドットとも呼ばれる。量子ドットは,外部からの紫外線照射により,量子ドット内部の電子が光エネルギーを受け取り,エネルギー準位の高い状態に励起され,励起した電子が元の状態に戻る際に発光(フォトルミネッセンス)する。

そのようなフォトルミネッセンスする量子ドットを三次元規則配列させることができれば,その発光強度を強めたり,発光エネルギーを他のエネルギーに変換したりすることが可能であると考えられている。

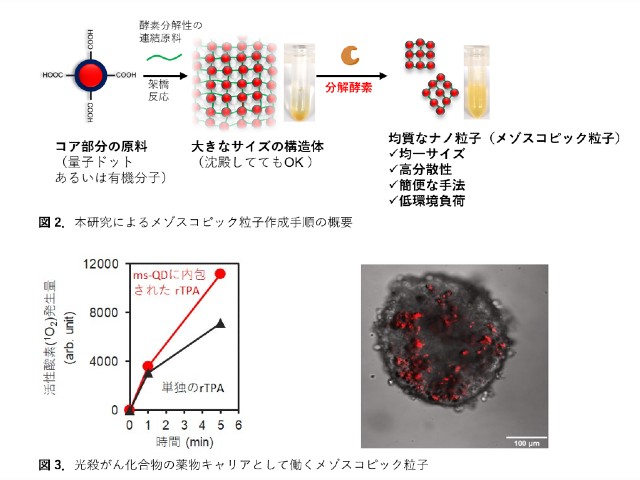

今回,研究グループは,硫化カドミウム(CdS)量子ドット表面に,温度変化により液晶状態となるデンドロンを密に修飾することで,CdS量子ドットにデンドロン由来の液晶性を付与し,CdS量子ドットを自己集積的に三次元規則配列させることに成功した。

小角X線散乱測定により詳細に微細構造を解析したところ,デンドロン修飾CdS量子ドットは,液晶性 P213構造と呼ばれる非対称性の高い特殊な自己組織性立方体型構造を形成していることを明らかにした。この構造は,中心対称のない特殊な構造で,その構造に由来したさまざまな機能発現が期待され ている。

さらに,CdS量子ドットがこの構造を形成すると,外部からの紫外光照射によりCdS量子ドットの内部に生じた光励起エネルギーがほぼ全てCdS量子ドットの外側に存在するデンドリマーにエネルギー遷移することで,CdS量子ドットのフォトルミネッセンスの発光強度を自在に制御できることをはじめて見出した。

このような外部の光エネルギーを電子のエネルギーとして変換することは,光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する太陽電池や,電気エネルギーを直接光に変換するLEDの高性能化を可能にする技術であるという。また,外部の温度変化により発光強度が変化することから熱履歴センサーなどの開発につながるとしている。