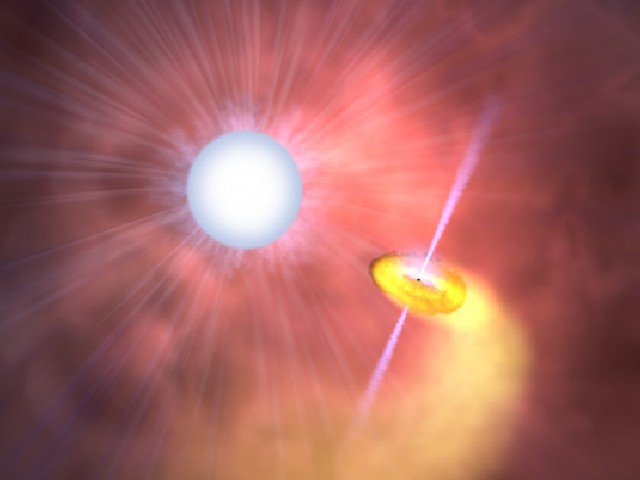

国立天文台を中心とする国際チームは,観測ロケットCLASPを使った紫外線偏光観測によって,太陽上空の構造を調べることに成功した(ニュースリリース)。

国立天文台を中心とする国際チームは,観測ロケットCLASPを使った紫外線偏光観測によって,太陽上空の構造を調べることに成功した(ニュースリリース)。

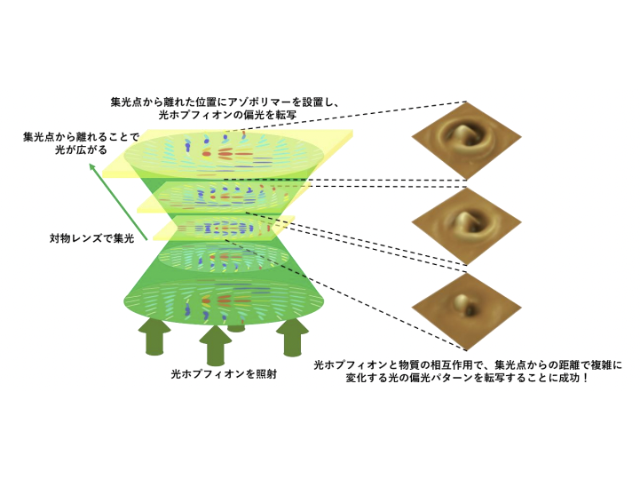

太陽大気中の磁場の測定は,太陽から放射されるスペクトル線の「偏光」を観測することで行なう。太陽大気から放射される光の大部分は無偏光(光の振動方向に偏りがない状態)だが,磁場のような方向性を持つものが大気中にあると,偏光が生じるなど放射されるスペクトル線の偏光状態が変化する。太陽物理学研究では,スペクトル線に現れる偏光を精密に測定することで,太陽大気中の磁場の情報を得ている。

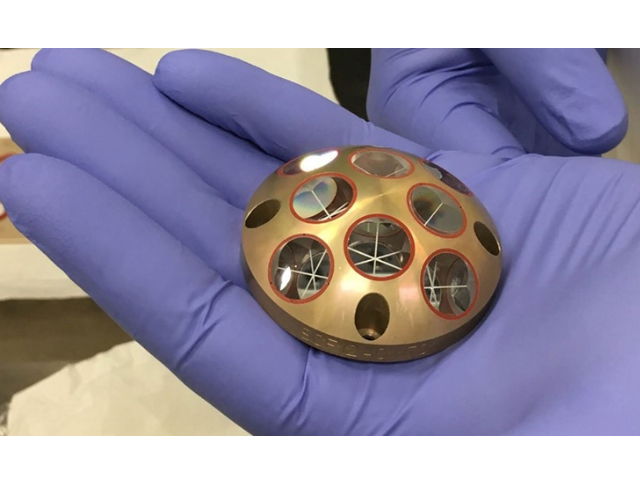

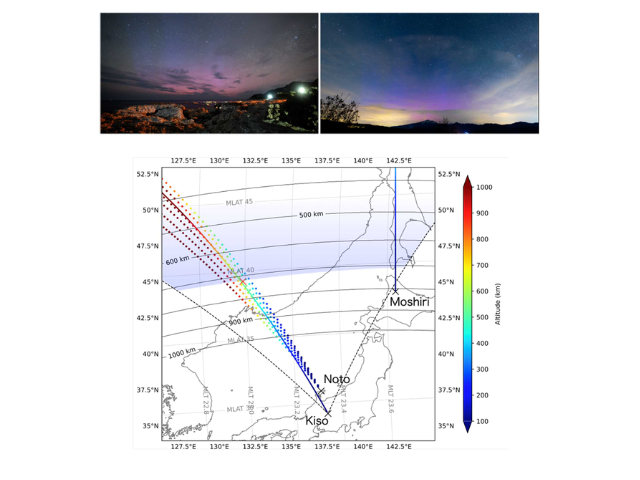

CLASPは,彩層・遷移層が放つ紫外線(ライマンα線,波長:121.6nm)の偏光を観測することで,彩層上部~遷移層での磁場を調べるプロジェクト。2015年9月3日にアメリカ・ホワイトサンズ実験場からNASAの観測ロケットにて打上げられ,宇宙空間を飛翔する約5分間,ライマンα線での偏光観測を行なった。

磁場の測定にCLASPでは「ハンレ効果」を使う。ハンレ効果とは,散乱偏光が磁場により変化する現象で,磁場の強度と向きに応じたその変化から磁場の強度と向きを求めることができる。紫外線域のスペクトル線の中でもライマンα線は,彩層上部~遷移層のような比較的弱い磁場でもハンレ効果が働く有用な輝線の一つ。

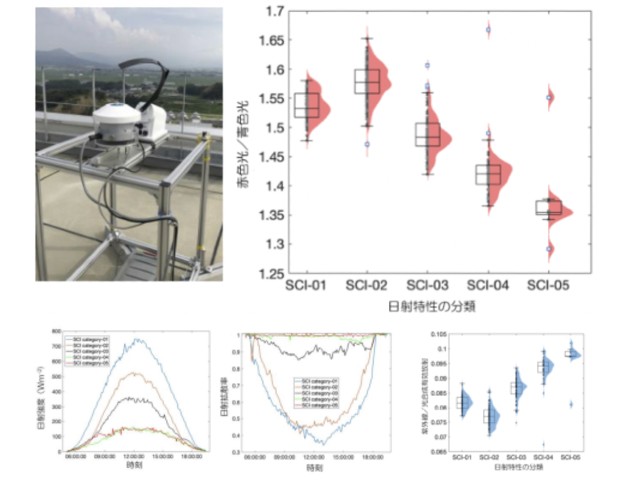

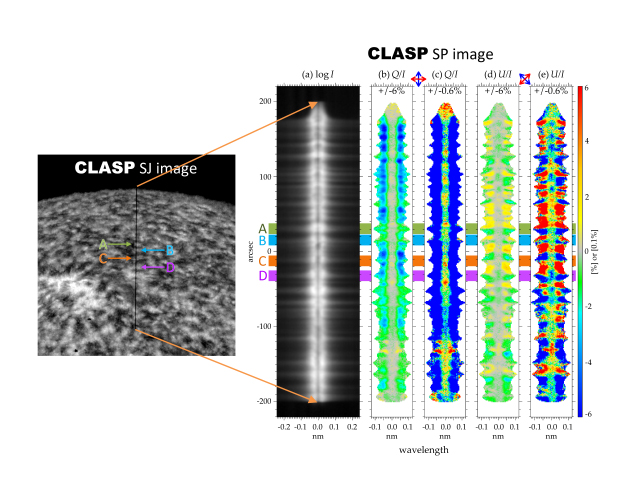

今回,CLASPによる5分間の観測によって得られたデータを解析することで,太陽が出すライマンα線が散乱偏光していることが初めて明らかになった。偏光の強度は理論モデルの予想と大筋で合っていたが,空間的に細かいスケール(太陽半径の50~100分の1)で偏光の様子が変化していることなど,太陽の彩層・遷移層が想像していた以上に複雑な構造をしていることが示された。

次に,観測された散乱偏光に,彩層・遷移層の磁場によるハンレ効果が見られるかどうかを調べるため,以下の3つのスペクトル線域に着目した。

[1] 弱い磁場でも散乱偏光が変化するライマンα輝線の中心波長の部分

[2] 比較的強い磁場がないと散乱偏光が変化しない電離シリコン輝、

[3] どんなに強い磁場があっても散乱偏光が変化しない,ライマンα線の中心波長からやや外れた波長の部分(ウィング)。

そして,太陽表面での磁束量が異なる4つの領域に対して,これら3つのスペクトル線域の偏光がどう振る舞うのかを調べた。その結果,[3]のライマンα線のウィングでは,太陽表面の磁束が増えても散乱偏光からのずれはほぼ0で一定である一方で,[1]のライマンα線中心や [2]の電離シリコン輝線では,太陽表面の磁束が増えるにつれて散乱偏光からのずれが大きくなっていることがわかった。この差が,まさに彩層上部~遷移層に磁場が存在しているということを指し示しているという。

これらは,遷移層に確かに磁場が存在することを世界で初めて直接的に示すとともに,紫外線の偏光分光観測が磁場診断に有用であることを示す画期的な研究成果。観測ロケット実験は,衛星に比べると,搭載できる観測装置が圧倒的に小さく,また,一瞬とも言える観測時間しか得られないが,このように重要な成果もあげることができる。

CLASPの観測装置は,観測終了後,パラシュートで無傷で帰還した。回収した光学素子と観測装置本体を再利用した再飛翔実験CLASP2計画が,NASAに採択され,2019年の打上げ・観測実施に向けて開発検討が既に始動している。将来的には,これら観測ロケット実験で得た科学的かつ技術的成果を,2020年代以降に打上げられる衛星の設計開発に役立てていく。紫外線偏光分光観測は,太陽活動の起源に迫るための大きな武器になるとしている。