量子科学技術研究開発機構(QST)は,20世紀から続く物理学の問題の一つである光子と光子の相互作用を検証する方法を理論計算によって見つけ出し,新しい実験手法を提案した(ニュースリリース)。

量子科学技術研究開発機構(QST)は,20世紀から続く物理学の問題の一つである光子と光子の相互作用を検証する方法を理論計算によって見つけ出し,新しい実験手法を提案した(ニュースリリース)。

20世紀の量子電磁力学(QED)の登場によって,電磁気力と光が新しい理論によって記述されるようになった。量子電磁力学は従来の常識に反して,光子と光子が合体や散乱などの相互作用を行なうことを予言した。

しかし,このような現象が実際に発生する確率は極めて小さく,計算も困難であるため研究はあまり進展しなかった。だが,電磁気力という根源的な力を記述する量子電磁力学の発展に必要なため,現在でも精力的に研究されている。

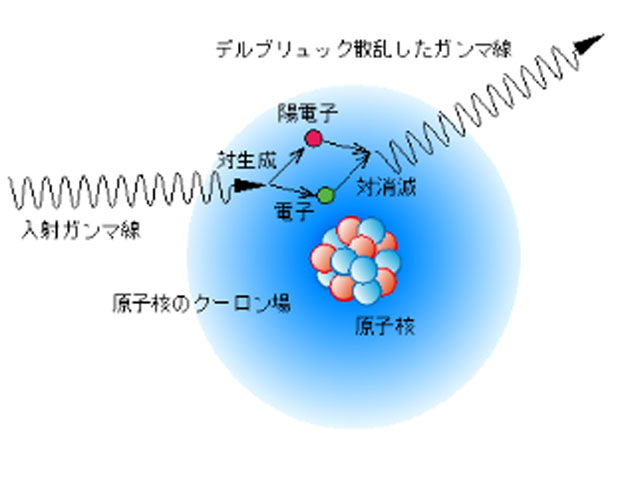

このような光子と光子の相互作用の一つに,デルブリュック散乱がある。デルブリュック散乱とは,光子が原子核の近傍で,電子と陽電子を生成した後に対消滅して,再び光子を生成する現象。見かけ上,光子が原子核によって散乱されたように見える。

デルブリュック散乱は,20世紀には主に原子炉で生成した放射性同位体を用いて実験が進められていた。しかし,この方法ではデルブリュック散乱のみが計測できないという致命的な問題が理論的に明らかになり,1990年代以降研究は停滞していた。

21世紀に入りレーザーと加速器技術が急速に進展し,高輝度レーザーコンプトン散乱ガンマ線ビームが近い将来に実用化されてようとしている。この高輝度ガンマ線ビームの特性を生かした実験を行なえばデルブリュック散乱のみを選択的に計測できる可能性がある。

そこで,研究では,現在の計算技術と計算機を駆使して理論計算を行ない,デルブリュック散乱のみを計測可能な実験条件を求め,この条件に基づく新しい実験方法を提案した。

現在世界では,EUのプロジェクトとして,世界最高性能を目指したELI-NPガンマ線装置がルーマニアに建設されている。アメリカでは,ローレンスリバモア国立研究所が,MEGa-rayと呼ばれるELI-NPと同等な装置を建設している。このように,世界各国で建設中の装置によって,実験可能であることを明らかにした。

光子と光子の相互作用を検証する様々な実験が提案されているが,高い精度で5年以内に実現可能なのはこの提案のみと言っても過言ではないという。そのため,この研究が進めば,物理学の基礎的な理論の一つである量子電磁力学が予測した光子と光子の相互作用という問題が大きく進展すると期待されるとしている。