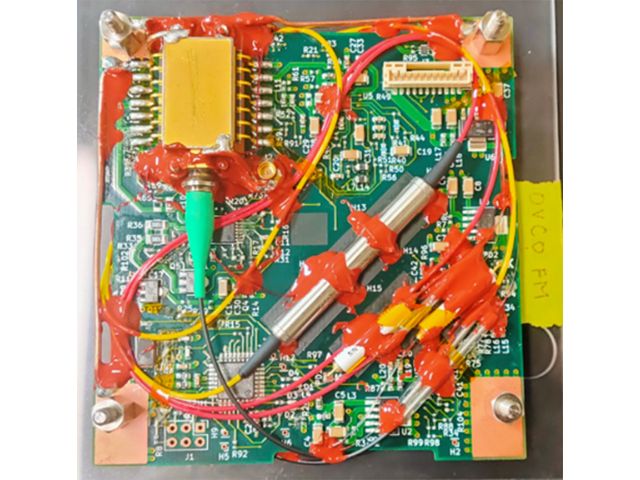

広島大学,情報通信研究機構,パナソニックは共同で,シリコンCMOS集積回路により,300GHz帯単一チャネルで105Gb/sという,光ファイバーに匹敵する性能のテラヘルツ送信機の開発に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

テラヘルツ帯は高速無線通信への利用が期待されている。研究グループは今回,290GHz〜315GHzの周波数帯域を用いて105Gb/sの通信速度を実現する送信器を開発した。この周波数範囲は,国際電気通信連合無線通信部門(ITU-R)の世界無線通信会議(WRC)2019で議論される予定の275GHzから450GHzの周波数範囲に含まれている。

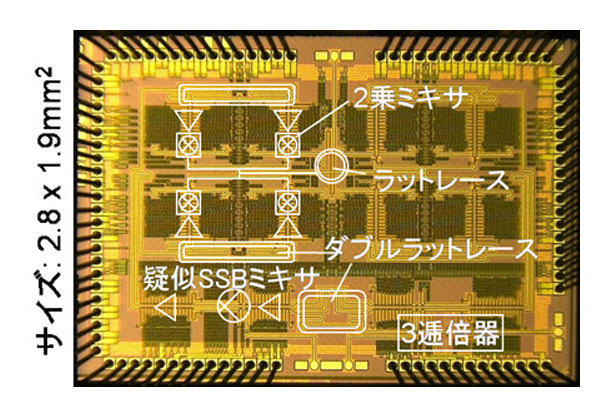

昨年,300GHz帯で直交振幅変調(QAM)を用いることにより,CMOS無線送信器の通信速度が大幅に向上することを実証した。今回の研究成果は,チャネルあたりの通信速度を昨年の6倍にする技術を開発したことで,世界で初めて1チャネルあたり100Gb/sを超える送信速度を達成したもの。

100Gb/sは,現在のスマートフォンと比較して100~1000倍高速で,DVD1枚分の情報を約0.5秒で伝送できる。これを現在情報通信機器等で広く用いられているシリコンCMOS集積回路で実現したことにより,将来的に安価に電器製品等に搭載して普及できる可能性が高くなった。

今回の研究成果により,テラヘルツ帯の高速無線通信が,光ファイバーに匹敵する毎秒テラビットの通信能力に近づいたことが示された。光ファイバーは,遠く離れた通信衛星とのリンクを実現できないが,テラヘルツ無線なら,通信衛星への超高速リンクも可能。これにより,例えば,飛行機のWi-Fi接続を大幅にスピードアップできるようになる。

また,情報サーバーから携帯端末へのコンテンツ高速ダウンロードやモバイルネットワークの基地局間通信等にテラヘルツ無線を用いることが期待できる。

さらに,テラヘルツ無線は高速で遅延の小さな通信技術が提供できる。ガラス製の光ファイバーを伝搬する光の速度は大気中よりも遅くなるため,リアルタイム応答を必要とするアプリケーションに向いていない。テラヘルツ無線は,大気中を光と同じ速度で伝わるため,リアルタイム応答を必要とするアプリケーションでの利用も期待されるという。