物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは,東京大学の研究グループと共同で,三角格子を有する有機物質が極低温で示す量子スピン液体状態において,磁化率の量子臨界現象を世界で初めて観測した(ニュースリリース)。

物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは,東京大学の研究グループと共同で,三角格子を有する有機物質が極低温で示す量子スピン液体状態において,磁化率の量子臨界現象を世界で初めて観測した(ニュースリリース)。

水を冷やすと氷になるように,一般的に物質の温度を下げると,原子や分子は整列して安定な状態(秩序のある状態)へと転移する。量子スピン液体は,その例外であり,電子のスピンが極低温でも整列せずにふらふらしている状態(液体のような状態)となる。

いくつかの物質で量子スピン液体状態が実験的に発見されてきたが,極低温まで液体のままでいられるその起源は分かっていません。量子スピン液体の本質を明らかにするためには,物質の詳細(構成元素など)によらない普遍的な性質を調べる必要がある。

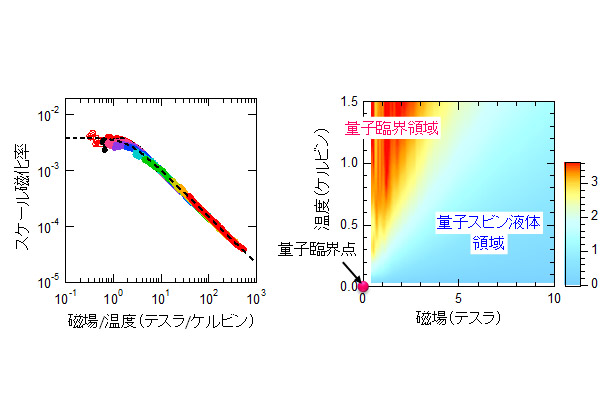

研究において研究グループは,量子スピン液体になる有機物質κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3の高品質単結晶を育成し,0.03ケルビンという極低温まで,17テスラという高磁場まで,磁化率を精密に測定した。その結果,磁化率が低温に向けて発散する傾向を持ち,非常に広い温度・磁場範囲で単一の曲線に乗る(スケールされる)ことを発見した。

この結果は,κ-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3のスピン状態が,ゼロ磁場の量子臨界点に向かって量子臨界現象を示していることを意味する。さらに,物質の対称性や空間次元性といった,物質の詳細によらない基本的な性質のみで決まる量(普遍量)である臨界指数を決定することに成功した。

研究で決定した臨界指数は,この不思議な液体状態の理論モデルを仕分ける強固な指標となるもの。実験で得られた臨界指数は,これまでの理論では説明できない。今後,この指数を基に,量子スピン液体の発現機構を説明する理論モデルの構築・詳細な理解が進むと期待されるという。

また,量子スピン液体は,高温超伝導(例えば銅酸化物高温超伝導体)の発現機構との強い関連が注目されており,スピン液体の理論の発展が,高温超伝導発現機構の理解にも繋がる可能性を秘めるとしている。