奈良先端科学技術大学院大学は,高輝度光科学研究センターと独自の2次元表示型電子分析器を大型放射光施設SPring-8に設置し,光電子ホログラムから正確な原子配列を直接可視化する方法を開発,この手法を用いて,黒鉛の蜂の巣格子間に挟まれているカリウム原子周辺の原子配列の再生に成功した(ニュースリリース)。

奈良先端科学技術大学院大学は,高輝度光科学研究センターと独自の2次元表示型電子分析器を大型放射光施設SPring-8に設置し,光電子ホログラムから正確な原子配列を直接可視化する方法を開発,この手法を用いて,黒鉛の蜂の巣格子間に挟まれているカリウム原子周辺の原子配列の再生に成功した(ニュースリリース)。

さらに物質・材料研究機構(NIMS)と大阪大学は,黒鉛層間化合物に適した理論計算手法とソフトウェアを開発し,光電子ホログラムから得た原子配列モデルに基づき,理論計算でこの超伝導化合物のより精緻な原子構造を決定した。

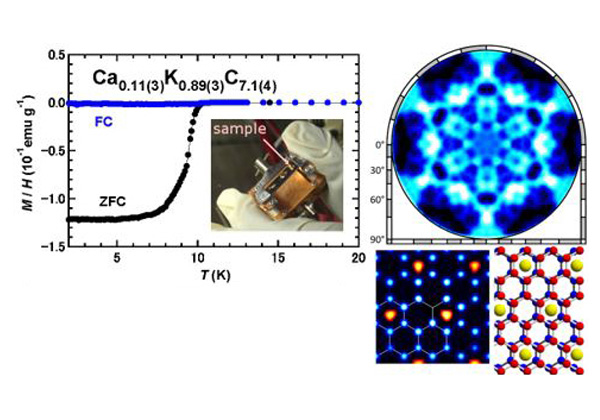

鉛筆の芯の材料でもある黒鉛の層間に,ある種の不純物原子を挿入(黒鉛層間化合物)して冷却すると,電気抵抗がゼロ(超伝導状態)になることが知られている。また,黒鉛にカリウムとカルシウムの組み合わせなど複数種の元素を不純物原子として添加することで超伝導状態になる温度(転移点)が様々に制御できることが見出されている。しかし,これまでこうした不純物原子がどのような原子配列を取っているかは謎だった。

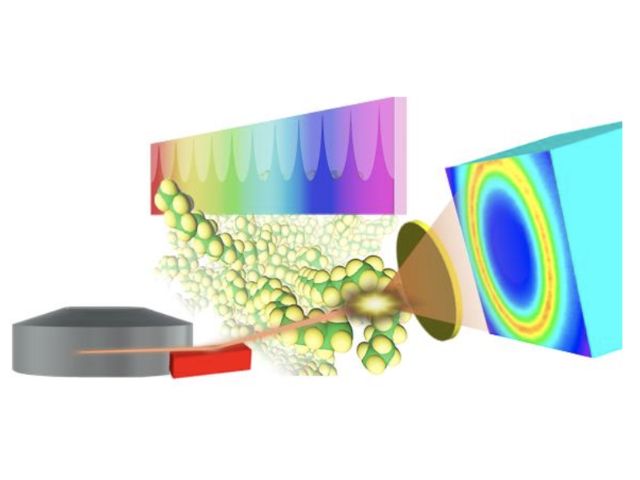

今回,奈良先端科学技術大学院大学と高輝度光科学研究センターは,X線を照射したときに試料から飛び出す電子の角度分布(光電子ホログラム)がいっぺんに測定できる独自の2次元表示型電子分析器を大型放射光施設SPring-8に設置し,光電子ホログラムから正確な原子配列を直接可視化する方法 (光電子ホログラフィー法) を開発,この手法を用いて,黒鉛の蜂の巣格子間に挟まれているカリウム原子周辺の原子配列の再生に成功した。

さらにNIMSと大阪大学は黒鉛層間化合物に適した理論計算手法とソフトウェアを開発し,光電子ホログラムから得た原子配列モデルに基づき,理論計算でこの超伝導化合物のより精緻な原子構造を決定した。その結果,カリウム原子が挿入された表面第1層の黒鉛層間距離は0.537nmと求まった。

超伝導を引き起こす原因となる不純物原子の局所構造を明らかにしたこの成果は,ありふれた黒鉛が超伝導という興味深い性質を示す仕組みを理解し,新たな超伝導材料を探索する上で重要な知見となるもの。またこの手法は物性の基礎研究や新規材料の開発における幅広い応用の手掛かりとなるとしてる。