北海道大学の研究グループは,溶液及び細胞内部のタンパク質の回転拡散を計測することに成功した(ニュースリリース)。

北海道大学の研究グループは,溶液及び細胞内部のタンパク質の回転拡散を計測することに成功した(ニュースリリース)。

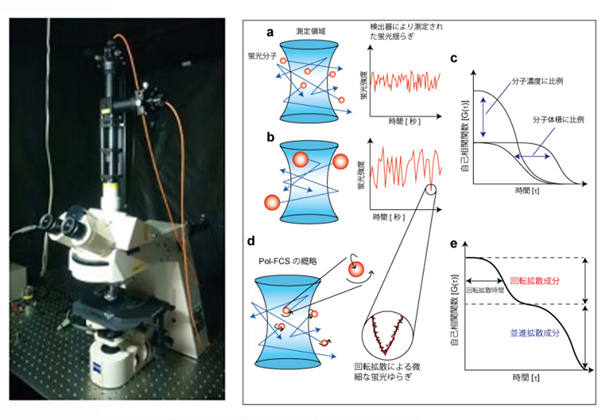

これは従来の蛍光顕微鏡に,カメラの代わりに開発した装置を接続するという簡便な手法を用いることにより,従来方法では得られなかったブラウン運動によるランダムな分子の回転の速さ「回転拡散係数」 を測定することができるというもの。

回転拡散は分子のサイズ変化を敏感に感知するため,分子の多量体化の検出に有用であると考えられているが,この手法を用いた研究はほとんど行なわれていなかった。

今回,検出器を複数使用する手法を用いることで,従来は検出器によるノイズに隠されて測定が難しかった数十ナノ秒程度の時間領域で緩和される回転拡散まで検出することに成功し,緑色蛍光タンパク質(EGFP)の詳細な回転拡散の測定に初めて成功した。

また,多量体タンパク質の測定から,この手法を用いた回転拡散計測がタンパク質等分子の構造や配向を細胞内で測定することができることが示唆され,シミュレーションにより裏付けられた。

研究グループは,共焦点蛍光顕微鏡に偏光光学素子を導入して偏光蛍光相関分光法(Pol-FCS)装置を構築し,ノイズ信号を除去するため蛍光検出器として2台のアバランシェ・フォトダイオードを利用した。

高速領域の蛍光のゆらぎを測定するために,高速で信号解析を行なうことができるハードウェア相関器を実装し,各試料の測定を行なった。

また,タンパク質の多量体形成のモデルとしてEGFPが複数個連なったタンパク質(EGFP多量体)を新しく設計し,それぞれにおいて回転拡散の計測を行なった。

今回は蛍光励起光源として連続発振レーザー(CWレーザー)を用いており,従来のパルス発振レーザーを用いた時間分解蛍光測定に比べ,コストの面でも安価かつ高速に測定できる。

この成果は,今回提案する手法が構造生物学や分子分光学において,簡便かつ生体内での測定ができる技術として非常に有力なものとなりうることを示すものだという。

関連記事「キャスレーコンサルティング,光学顕微鏡像を100nmスケールで鮮明化」「日立ハイテクら,光-電子相関顕微鏡法用システムを開発」「理研ら,分子混雑が計測できる蛍光タンパク質を開発」