筑波大学は,独マックス・プランク量子光学研究所と独ルードビッヒ・マクシミリアン大学との共同研究により,光が物質に照射した時に非常に短い時間で起こる光から電子へのエネルギー移行を,アト秒技術を用いて調べることに成功した(ニュースリリース)。

筑波大学は,独マックス・プランク量子光学研究所と独ルードビッヒ・マクシミリアン大学との共同研究により,光が物質に照射した時に非常に短い時間で起こる光から電子へのエネルギー移行を,アト秒技術を用いて調べることに成功した(ニュースリリース)。

光は電磁波としての性質を持ち,光の電場は1秒間に1015回も向きが変化する。光を固体に照射すると,物質中の電子を光電場と同じサイクルで駆動することができ,この光による電子の駆動をスイッチ動作に用いる素子は,未来のエレクトロニクス技術の基盤として期待されているが,その実現には光照射による熱の蓄積を正確に理解することが重要となる。

マックスプランク量子光学研究所とルードビッヒ・マクシミリアン大学は,これまでの研究で,光を用いて物質中の電子を光の振動数で操作することが可能であることを示してきた。また,筑波大学では,光が照射した固体中の電子の運動を原子のスケールで精密に調べることができる第一原理シミュレーション法を開発してきた。

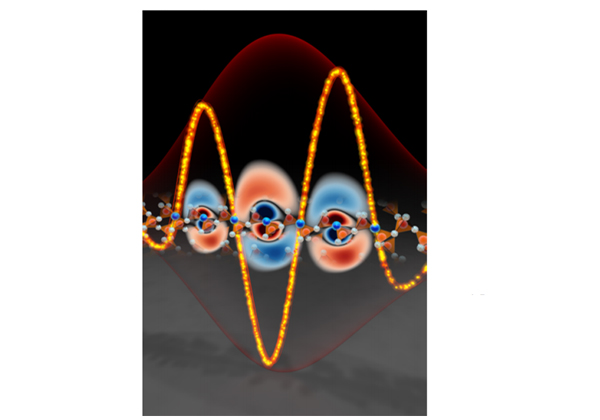

今回行なった実験では,極めて強い数フェムト秒のレーザーパルス光をガラス(二酸化ケイ素)に照射する。このパルス光の光電場の振動は1回(1サイクル)だけで,このパルス光により,電子も左右に1回だけ強く揺すられる。このようなパルス光が薄いガラス板を通過した後の時間波形を精密に測定することで,光の照射によって固体中に生じる極めて高速な電子の運動をアト秒の時間精度で観察することが初めて可能になった。

この測定により、電子はパルス光に対して数十アト秒という僅かな時間だけ遅れて反応することがわかった。この反応の遅れは,光と物質の間でエネルギーの交換があることを意味する。この測定により,光の1サイクルの間で,光と物質の間に起こるエネルギー交換を測定することが可能になった。

光波により電子を駆動する未来のエレクトロニクスを実現するには,パルス光が通り過ぎた後に物質に残されるエネルギーが十分小さくなることが必要となる。研究で発展した測定手段を用いれば,光を用いた超高速素子に適した光と物質の組み合わせを調べることが可能になるという。

観測されたエネルギー移行のメカニズムを理解し,熱の発生を抑える光と物質を探索するために,筑波大が開発するシミュレーション法を京コンピュータで用いて,高い精度で行なった。その結果,エネルギー移行は高次の非線形光応答により,ある光強度から急速に発生し,酸素原子の周辺で起こる電子の運動に起因するものであることが明らかになった。

今回の研究で,パルス光の最大強度を適切に制御すれば,1サイクルのパルス光を固体に照射すると,パルスの最初の半周期の間にエネルギーが光から固体に移り,次の半周期でほぼ完全に固体から光へ戻ることが見出された。このように光波を適切に操作することで,光により電子の運動を制御しつつ,望ましくない熱の発生を抑制することが可能となる。

この発見は,光波で駆動する未来のエレクトロニクスが,過熱することなく動作しうることを確認するもの。この成果は,光による信号・データ処理を極限まで高速化する道を拓くものだとしている。

関連記事「NTTら,アト秒パルスで固体電子の観測に成功」「理研,アト秒で分子内電子状態の直接観測に成功」「理研,アト秒パルスによってイオン振動の開始時間を制御」