京都大学と九州大学は共同で,理論化学計算に基づいた有機分子の精密な設計により,励起子の挙動制御を可能とし,効率100%で電気を光に変換する有機エレクトロルミネッセンス材料を高性能化することに成功した(ニュースリリース)。

京都大学と九州大学は共同で,理論化学計算に基づいた有機分子の精密な設計により,励起子の挙動制御を可能とし,効率100%で電気を光に変換する有機エレクトロルミネッセンス材料を高性能化することに成功した(ニュースリリース)。

有機ELが電気を光に変える際,デバイス内部で電子と正孔がペアになって光へと変換される。この電子と正孔のペアである励起子には,一重項励起子と三重項励起子の2種がある。デバイスに電気を流すと,一重項励起子と三重項励起子が25%:75%の割合で生成されることが知られている。

従来の蛍光発光型のデバイスにおいて,電気から外部に取り出せる光への変換効率(外部量子効率)は最大でも5-7.5%だった。その後,熱として捨てられていた三重項励起子から光への変換,いわゆるりん光発光を用いることで,すべての励起子を光に変換できるようになったが,そのためにはイリジウムやプラチナといった高価かつ希少な元素を用いる必要があった。

これらの問題を解決するために,三重項励起子を一度,一重項励起子に変換し,そこから光を得るという熱活性化型遅延蛍光(TADF)材料が開発され,2012年には,19.3%という極めて高い外部量子効率を示す,新たな発光材料4CzIPNが開発された 。

このTADF型発光の最高効率を100%にし,高輝度域においても高効率を保持すること,また,デバイスの耐久性を高めることが望まれる。

これらを達成するためには,三重項励起子と一重項励起子の間のエネルギー差(ΔEST)をできるだけ小さくし,三重項励起子から一重項励起子への変換を高効率かつ迅速にする必要があることに加え,一重項励起子から光への変換も高効率かつ迅速にする必要がある。しかし,従来,これらの変換を両立させることは困難だった。

今回,研究グループはコンピュータを使った理論化学計算を活用することにより,材料の分子構造と発光特性の相関を明らかにし,小さなΔESTを持ち,かつ,すべての一重項起子を極めて迅速に光に変換できる材料の分子設計指針を得た。

その指針に基づいてDACT-IIと名付けた新たな分子を設計し,ΔESTを上記4CzIPNの1/10 に低減させるとともに,すべての一重項励起子を光に極めて迅速に変換することを可能とした。すなわち,ΔESTの低減と一重項励起子からの迅速な発光の両方を達成し,幅広い温度領域,輝度領域において,高効率で電気を光に変換することに成功した。

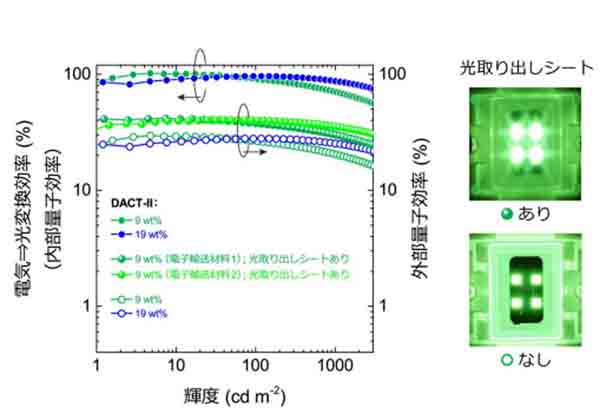

DACT-II を用いた有ELにおいて,実際に得られた最大の電気→光変換効率は100%,外部量子効率は 29.6%だった。さらに,簡単なμレンズからなる光取り出しシートを用いた結果,最大で41.5%という極めて高い外部量子効率が得られた。

りん光あるいはTADF系の有機ELにおいては,通常,輝度が高くなるにつれてデバイス内の励起子が増えていき,励起子間の相互作用により失活してしまう現象が起こる。

すなわち,高輝度になると電気→光変換効率が大幅に落ちるが,上述の励起子の迅速な変換,および,一重項励起子から光への迅速な変換により,開発した有機EL材料DACT-IIでは励起子密度を低減させることができ,3,000cd/m2下で外部量子効率30.7%を得た。また,この特性のため,素子の長寿命化も期待されるという。

通常,遅延蛍光系においては,低温になるほど発光特性が低下する。しかし,この有機EL材料ではΔESTが小さいために,高温域はもとより低温度域においても高い発光特性が維持される。薄膜状態におけるガラス転移温度も192-197℃と耐熱性にも優れており、広い温度範囲での利用が可能。

これらの成果は,理論化学計算を活用した分子構造の設計に基づき,励起子挙動の制御を可能とすることにより,高機能化を実現するとともに,その背後にある物理を明らかにしたもの。今後,さらなる高特性,高付加価値を有する発光材料の設計・開発はもとより,例えば,生体プローブ等への展開にも有用な知見を示す。

また,DACT-IIの特性は,産業上の優位性を示しているという。励起子の増加を低減できることから,実用上重要な素子寿命の改善に展開されることが期待されるとし,今後,デバイス構造や光取り出し技術等の工夫により,外部量子効率をはじめとする,さらなる特性改善を進めるとしている。

関連記事「早大,マイクロ流体白色有機ELデバイスを実現」「山形大,多層構造を持つ低分子塗布型有機EL素子を開発」「山形大,少ない電流で高輝度化が可能な有機ELディスプレイの試作に成功」