筑波大学と物質・材料研究機構らの研究グループは,超高速分光と電気化学ドーピングを組み合わせることにより,有機薄膜太陽電池の電荷生成効率の絶対値を決定する方法を確立した(ニュースリリース)。

筑波大学と物質・材料研究機構らの研究グループは,超高速分光と電気化学ドーピングを組み合わせることにより,有機薄膜太陽電池の電荷生成効率の絶対値を決定する方法を確立した(ニュースリリース)。

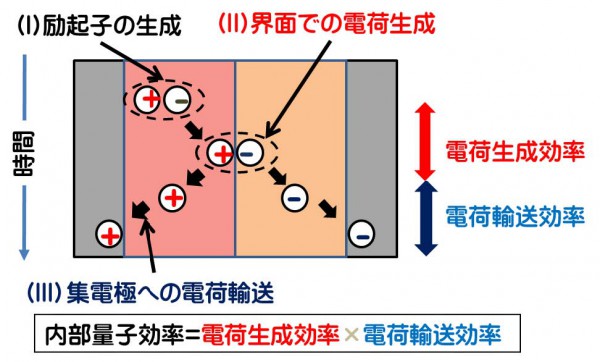

有機薄膜太陽電池は,エネルギー変換効率が11%を超える報告もあり,次世代太陽電池として期待されている。太陽電池デバイスの内部では,(I)励起子の生成,(II)分子界面での電荷生成,(III)集電極へ電荷移動,といった複雑なプロセスで光電エネルギー変換がなされている。しかしながら,こうした素過程を定量的に分離する試みはなかった。

研究グループは,電荷生成が10ピコ秒といった短い時間で完了し,電荷輸送が1マイクロ秒~1ミリ秒かかることに着目した。そして,時間領域で(II)界面での電荷生成プロセスと(III)集電極への電荷輸送プロセスを分離した。

さらに,超高速分光と電気化学ドーピングを組み合わせることにより,電荷生成効率(=界面において,一個の光子から電子が生成する確率)の絶対値を決定することに初めて成功した。

超高速分光では吸収された光子一個あたりの近赤外領域の吸収変化が分かり,電気化学ドーピングでは電荷一個当たりの近赤外領域の吸収変化が分かる。したがって,両者を組み合わせれば,一個の光子から何個の電荷が生成するがわかる。

ここで,電荷輸送効率=(生成した電子が,集電極に到達する確率)を定義すれば,内部量子効率(=太陽電池に一個の光子が吸収された際,素子から取り出される電子の数)に対して,内部量子効率=電荷生成効率×電荷輸送効率,という関係が得られる。

研究グループはこの手法により,典型的な太陽電池であるP3HT/PCBMの電荷生成率を求めたところ,室温での電荷生成効率は0.55だった。この評価法により,電荷生成効率が高い太陽電池材料のスクリーニングが可能となる。

また,P3HT/PCBMの電荷生成効率は,-193℃という極低温においても0.55のままであることが分かった。これは,負の電荷を持った電子と正の電荷を持った正孔がクーロン力の影響を受けずに分離していることを示してしている。

この研究により,電荷生成効率の絶対値を決定する方法論が確立した。有機薄膜太陽電池の内部量子効率は,電荷生成効率×電荷輸送効率で与えられることから,有機薄膜太陽電池が低温で動作しない(内部量子効率が低下する)原因は,電荷輸送効率の低下にあると結論付けることができる。

このように,この評価法は,デバイスの律速過程が電荷生成プロセスと電荷輸送プロセスのどちらであるかを一義的に決定する。研究グループは今後,この評価法駆使して,有機薄膜太陽電池のエネルギー変換機構を解明し,高効率有機太陽電池の開発に貢献すると共に,新規高分子材料にこの方法を適用し,その潜在能力を評価するとしている。

関連記事「京大,謎だったペロブスカイト太陽電池中の電子の振る舞いを解明」「理研ら,太陽電池の接合界面に相競合状態を持たせ光電変換効率を向上することに成功」「東芝,有機薄膜太陽電池モジュールで世界最高となる変換効率9.9%を達成」