東京医科歯科大学の研究グループは,独マックスプランク研究所,米ハーバード大学などとの国際共同研究で,脳サイズ縮小を来す遺伝性疾患(小頭症)の新規病態メカニズムを解明すると共に,ウィルスベクターによる人為的な脳サイズ調節にも成功した(ニュースリリース)。

東京医科歯科大学の研究グループは,独マックスプランク研究所,米ハーバード大学などとの国際共同研究で,脳サイズ縮小を来す遺伝性疾患(小頭症)の新規病態メカニズムを解明すると共に,ウィルスベクターによる人為的な脳サイズ調節にも成功した(ニュースリリース)。

脳サイズ調節の分子メカニズムを解明する糸口として,小頭症と呼ばれる脳サイズの縮小を来す疾患が注目されてきた。近年,その原因遺伝子が相次いで明らかになったが,その一つにPQBP1がある。PQBP1は変性疾患ポリグルタミン病において中間病態を担うタンパクとして発見された分子だが,その後,知的障害の主要な原因遺伝子であることが示された

細胞レベルの機能として,研究グループらは,PQBP1がRNAのスプライシングに関わることを報告してきたが,小頭症あるいは知的障害が具体的にどのような病態メカニズムで生じるのか,またPQBP1異常症の治療をどのようにしたら良いかなどの問題が残っていた。

今回の研究で,①従来知られていなかった新たな脳サイズ調節機構,②PQBP1異常症における小頭症の発症メカニズム,③PQBP1異常症の遺伝子治療の道筋,が明らかになった。

小頭症は従来,神経幹細胞の分化効率が上昇する(このために幹細胞が枯渇する),神経幹細胞の細胞死が亢進する,分化ニューロンの細胞移動が障害されるという3つのメカニズムが重要な役割を果たすと考えられてきた。

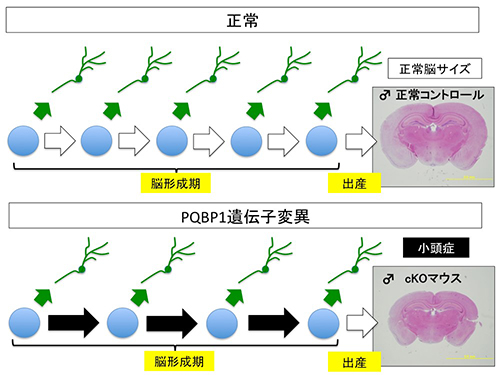

ところが,研究グループが作成した神経幹細胞内のPQBP1を欠損するモデルマウスPQBP1-cKOは,小頭症は再現するものの,これらの何れのメカニズムにも当てはまらず,その代わりに胎児の脳形成期における細胞周期時間が異常に延長していることが分かった。

研究グループは,この延長こそが神経幹細胞の分裂回数を減らし,結果としてニューロン産生を減らしているものと考えた。このPQBP1欠損による神経幹細胞の細胞増殖抑制は,APC4を補うことにより回復し,胎生期のPQBP1-cKOマウスにAPC4を補うことにより,大脳皮質形成が回復した。

最後に,今回の研究では小頭症の治療を主眼として,PQBP1-cKOを対象に胎児期遺伝子治療を試みた。PQBP1欠損による機能低下を妊娠中の母マウスへAAVベクターを腹腔注射してPQBP1を補充すると,生まれたあとの小頭症モデルマウスの脳サイズが部分的に回復し,行動解析でも学習能力など知的障害関連の症状が改善した。

この研究成果は,人為的に脳サイズを調節することが可能であることを証明し,遺伝的な脳サイズ・知能の障害を改善しうる治療法への道筋を示すもの。これらの治療困難は倫理的課題でもあり慎重な検討が必要だが,将来治療に向けた取り組みがなされる可能性がある。

また,PQBP1は複数の変性疾患の原因タンパク質と結合して機能低下を来すことが既に知られており,今回の研究で示した遺伝子治療を成人期に用いることが,変性疾患に対しても有効である可能性がある。さらに,将来的にはヒト知能を高めることにもつながる可能性があるとしている。

関連記事「生理研ら,自閉症スペクトラム障害者は自分の動作が真似をされたことを気づくための脳部位の活動が低下していることを発見」「大阪大,ALSや遺伝性脊髄小脳変性症などの発症の鍵を握るタンパク質が,RNAの安定性を制御することを発見」「名大ら,安静状態の脳活動パターンが自閉症スペクトラム傾向に関与することを発見」「理研,成体のマウスとサルの脳を透明化し1細胞解像度で観察することに成功」