京都大学の研究グループは,植物病原菌が分泌する病原性関連タンパク質(エフェクター)が送り込まれる植物—病原菌間の新規インタフェース領域の発見に成功した(プレスリリース)。

京都大学の研究グループは,植物病原菌が分泌する病原性関連タンパク質(エフェクター)が送り込まれる植物—病原菌間の新規インタフェース領域の発見に成功した(プレスリリース)。

植物病害の80%以上は,糸状菌(いわゆるカビ)によって引き起こされている。植物病原菌は宿主植物に感染するためには,その植物が有する防御システムを回避する必要があるが,それは病原菌が宿主感染時にさまざまなタンパク質を分泌し,それらが宿主植物に作用し,本来発揮すべき防御反応を抑制しているためと広く考えられている。このような防御応答の抑制など病原性発現において役割を担う分泌タンパク質は一般に「エフェクター」と呼ばれている。

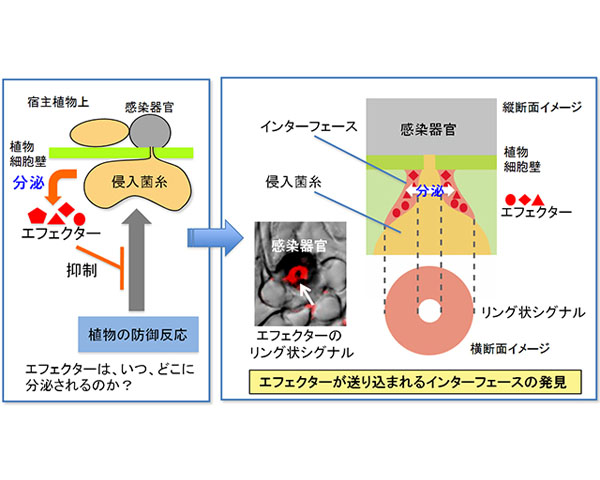

エフェクターの本質を理解する上での重要な問題の一つが,「病原菌はエフェクターをいつ,そして,どこに分泌するのか」という問題。研究グループは,キュウリなどのウリ科作物の病原菌であるウリ類炭疽病菌を研究対象として,複数の病原性関連エフェクターの分泌動態を調べた。動態を調べるために,蛍光タンパク質と融合したエフェクタータンパク質を発現する病原菌を新たに作出し,その蛍光シグナルをリアルタイムで観察した。

その結果,ウリ類炭疽病菌の侵入菌糸の基部周辺に,非常に明確なリング状の蛍光シグナルが検出された。このシグナルが何を示しているのかについて,さらに研究を重ねた結果,ウリ類炭疽病菌が宿主植物に侵入菌糸を形成した際,その侵入菌糸の基部周辺に特徴的なインタフェース領域が形成され,そして病原菌はそのインタフェース領域に集中的にエフェクターを分泌していることが明らかになった。

この結果により,まず,ウリ類炭疽病菌は当該エフェクターを侵入菌糸形成の初期段階に分泌することが明らかとなった。さらにその分泌は外界全体に向けて均一に起きるものではなく,特定の部位に形成されるインタフェースに向けて集中的に分泌されることが判明した。病原菌は宿主植物の防御システムを制圧するために,エフェクターという「飛び道具」をやたらに使うのではなく,タイミングと場所を十分に見極め,繰り出していると推定される。