横浜市立大学の研究グループは,炎症性腸疾患の発症に関与する粘膜免疫の自己制御機構を,ハーバード大学及び大阪大学との国際共同研究で発見した。この制御機構をヒトによる臨床研究を進めることで,病態発症の原因の究明や,より優れた治療法の開発が進む可能性が期待される。

クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患は難病に指定されているが,病態発症のメカニズムは完全に解明されていない。CD1d分子は糖脂質抗原をNKT細胞に提示することでCD1d拘束性のNKT細胞活性化し,インターフェロンγやインターロイキン4産生を増強することが知られている。このCD1dによるNKT細胞の活性化が過剰に起こってしまうことが,炎症性腸疾患発症の原因のひとつではないかということが指摘されていた。

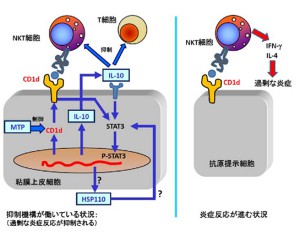

しかし一方で,このCD1dを完全になくしてしまうと,逆に腸炎が悪化することもこれまでの研究から見つけていた。そこで研究グループは「CD1dを介した過剰炎症反応の自己抑制機構」が存在するはずであると考えた。すなわち,腸粘膜上皮に発現しているCD1dは,抑制的な働きをすることで粘膜免疫系を調節しているのではないかと考えた。

研究では,抗原提示細胞に発現しているCD1dはNKT細胞を活性化することにより炎症反応を促進するのに対して,腸粘膜上皮細胞に存在するCD1dはNKT細胞活性化を抑制し過剰な炎症反応が起こらないようにしている自己抑制機構の存在が明らかになった。

そのメカニズムとして,腸粘膜上皮細胞に発現する3つの分子が重要な役割を果たしていることが解った。このうち一つでも欠損させたマウスでは,炎症反応の制御ができなくなり腸炎が悪化し,これら3つの分子が協調的に働くことにより,CD1dを介した炎症反応を制御していることが明らかになった。

実際の炎症性腸疾患の患者では,CD1dを介した炎症反応の制御がうまくいっていない可能性が示唆されており,腸炎患者の組織中でのHSP110の発現は健常者に比べて低下していることも明らかになった。この制御機構をヒトによる臨床研究を進めることで,病態発症の原因が明らかになる可能性がある。またこの知見をもとに,より優れた治療法の開発が進む可能性が期待される。

詳しくは横浜市立大学プレスリリースへ。