東京工業大学と東北大学の研究グループは,銅酸化物超伝導体中の電気の流れをレーザー光でオフ・オンする方法を発見した(ニュースリリース)。

東京工業大学と東北大学の研究グループは,銅酸化物超伝導体中の電気の流れをレーザー光でオフ・オンする方法を発見した(ニュースリリース)。

ビッグデータの取り扱いなどに向けた超高速通信,大規模計算のための新デバイスへの要請が高まっている。特に光キャリアドーピング技術を利用した電気伝導性の光制御は高速かつ非接触で電気的な性質を変換できるため,光スイッチングデバイスとして応用展開する上で単純かつ最も適した方法であると考えられ,期待されている。

しかし一般に,物質に照射された光エネルギーは電子の数や運動エネルギーを増やす方向に変換されるため,物質の電気伝導性は必然的に増加する。そのため,逆に光を使って動いている電子の流れを抑制し,金属から絶縁体へと変化させることは困難であると認識されていた。

研究グループは,合成した金属状態の梯子型銅酸化物結晶(Sr4Ca10Cu24O41=ストロンチウム・

カルシウム・銅酸化物)の電気伝導性を0.1ピコ秒の時間幅を持つパルスレーザー光照射で瞬時に抑制することに成功。金属から絶縁体へ変化する(光抵抗とも呼べる)新奇な現象を発見した。

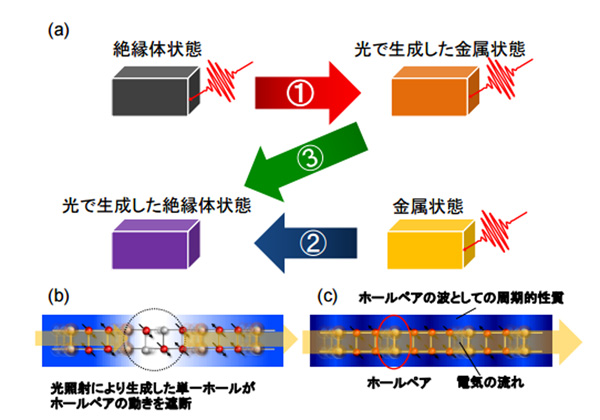

対象の物質は高温超伝導の舞台である銅と酸素で構成されたCuO2ユニットが梯子状に連なった構造を有しており,低次元銅酸化物で唯一超伝導を示すことが知られている。この物質の金属状態は,電気伝導を担うホール(正孔)がペアを組み,結晶中をペアを組んだ状態でお互いに位相(間隔)をそろえて動いていると推測され,この波としての周期的性質が高温超伝導発現の鍵を握っていると考えられている。

したがって,ホールの数とホールペアの動きをコントロールすることにより,電気伝導性を制御することが可能となる。

この物質では,ホールペアの波としての周期的性質が強い金属状態とその性質が弱い絶縁体状態への変化が,赤外線領域の大きな反射率の増大によって特徴づけられる。そこで研究グループは,0.1ピコ秒の光パルスを使ったポンプ―プローブ分光を用いて,金属状態の試料における光照射後の反射率スペクトルの変化を測定した。

同研究グループが先行して行なった絶縁体の試料を使った実験では,光キャリアドーピングにより物質中のホール数の増加を反映して,光照射直後に反射率の増大(絶縁体から金属への変化)が観測される。しかし,金属状態で観測された反射率スペクトルの変化はそれとは全く逆の,反射率が減少する応答(金属から絶縁体への変化)を示した。

この特異なスペクトル変化を理解するため,新しい理論モデルを構築した。このモデル計算で得られた光照射後の反射率スペクトルにおいても,実験結果と同様に赤外線域の反射率が減少した。

この現象は,ホールペアの周期性が光キャリアドーピングで生成されたホールの影響で壊され,伝導性が抑制されることを意味しており,この状態は,温度や化学的な元素置換では実現し得ない「隠れた絶縁体状態」であることが明らかとなった。

先行研究及び今回観測された光による絶縁体―金属間の変化を利用して,光パルス列を用いた単一試料による絶縁体⇄金属の双方向光スイッチングを試みたことろ,0.1ピコ秒での単一方向スイッチングに加えて,1ピコ秒以内で絶縁体⇄金属の双方向光スイッチングにも成功した。またこの双方向光スイッチング現象は低温から室温にわたる広い温度領域で実現可能であることを示した。

ホールペアの動きを光制御することにより実現する「隠れた絶縁体状態」を利用した絶縁体⇄金属双方向光スイッチングは,これまでの概念を覆す新しい光制御機構となる。このような原理を確立することにより,新規な光制御技術・光機能性物質の開発に明確な指針を与えるだけでなく,室温を含む広範囲の温度域で高速に動作する次世代光スイッチングデバイスへの応用展開に向けて大きく前進するとしている。

関連記事「東大ら,金属から絶縁体への転移の量子臨界現象を明らかにすることに成功」「NTTら,熱ノイズをレーザー照射だけで低減」「東大,テラヘルツ円偏光スイッチング素子を開発」