青色LEDの実用化でLEDはその用途が大きく広がった。特にRGBが揃ったことで,自発光型の高精細LEDディスプレイの登場も期待されているが,その実現にはハードルが少なくない。中でも問題となるのが実装技術だ。自発光型LEDディスプレイを実現するには画素毎にRGB 3つのLED素子が必要となるため,フルHDのディスプレイの場合,600万個以上のLED素子を高密度に実装することが求められる。![]()

ソニーは2012年のCESで55型フルHDの自発光型LEDディスプレイを出品している(プレスリリース)。高コントラスト,低消費電力など多くの点において従来のディスプレイを超える性能を持つとしたものの,その後,製品化の発表が無いことからも量産化に苦労していることが伺える。今後普及が見込まれる4Kへの対応を迫られる現状ではなおさらであろう。

こうした問題に対し,弘前大学大学院理工学研究科 物理科学科准教授の小豆畑敬氏らの研究チームは,RGBを1つのLED素子から得ることができる,マルチカラーLEDを提案している。3色の光を1つのLEDから出すことができれば,単純計算でLEDの数を1/3に減らすことができることになり,実装の難易度は大きく下がる。

複数のチップを1つにパッケージングすることで2色以上の光を得る,マルチチップカラーLEDはすでに実用化されているが,複数のLEDチップを1つの基板に搭載しているので集積化には物理的な限界がある。さらに色を空間的に混合しているので,近くから見ると色が分離して見える等,高精細ディスプレイには適さない面も多い。1つのLED素子から複数の色を得られるLEDがあれば理想的だが,LEDの光の色が基本的に活性層の材料で決まるため,一般的にLEDの光の色は固定されている。

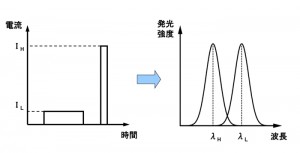

これに対し研究チームは,動作電流やパルス幅を調整して1つのLEDチップから複数の色の光を取り出すと共に,それらを任意の割合で混合する方法を考案した。これは青色LEDの半導体材料の中心となっているGaN系化合物半導体の特徴である,電流が大きくなるにつれて発光波長が短くなる「ブルーシフト」現象と,人間の眼の時間分解能が比較的低いことを利用したもの。

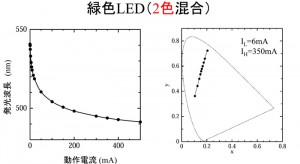

例えばInGaN系の緑色LEDは動作電流を強めると,発光色は緑から青緑へとシフトする。この緑と青緑を,人間の眼の時間分解能の限界である約40Hz以上で交互に点灯させることで2色が混合した色に見える。研究チームはパルス幅をパラメータとして光強度を制御しながら各色を組み合わせることで,緑と青緑の間で任意の混合色を得ることができることを実証した(文末ビデオ左)。

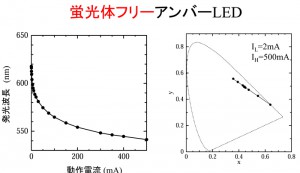

研究チームは緑以外にも,アンバー(琥珀のような黄色みを帯びた茶色)のLEDを使った実験も行なっている。一般に販売されているアンバー系のLEDは蛍光体を用いるが,こうしたLEDは電流の大きさに伴う発光色の変化がないため ,日亜化学工業が提供した非売品のInGaN系蛍光体フリーのアンバーLEDを使用した。

アンバーLEDは小さな動作電流でアンバーで発光し,動作電流を大きくすると発光色は黄緑色へとシフトする。まず小さい動作電流のパルスを入れてアンバーを点灯し,そこに大きい動作電流のパルスを加えていくと,黄緑色と混ざり黄色となる。次に小さい動作電流のパルスを減らしていくと,黄緑色が残る。このような発光色変化も単一チップのLEDで実現できた(文末ビデオ右)。

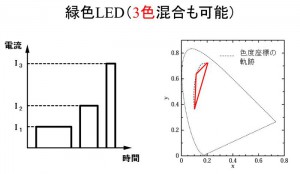

研究チームは緑と青緑の間にもう一つピークを取った,3色による混合の実証にも成功している。これは動作電流によって赤~緑~青と変化するLEDがあれば,フルカラーを得ることができる,ワンチップマルチカラーLEDを実現できる可能性を示すものだ。

そうしたLEDを実現するためにはInGaN系の赤色LEDの開発が必須だとして,研究チームはInGaNの結晶成長技術を持つ企業との共同研究を希望している。また効率的な発光のために,駆動電流や駆動電源の最適化についても専門家の協力を求めている。

これまでのLED開発は,新しい発光波長のチップを増やすことに主眼が置かれてきており,1つのチップから複数の波長を取り出そうというのは新しいアプローチだ。フルカラーを得るためにはInGaN系で赤を得るという高いハードルがあるが,まずは赤を含まない範囲での応用も考えられ,新たなLEDの応用を拓く技術となりそうだ。