東京科学大学,大阪大学,東京大学,産業技術総合研究所は,植物をヒントに,①身の回りに豊富に存在する鉄イオンを持ち,②水溶液中で駆動可能で,③高い耐久性と反応速度を示す酸素発生触媒を得ることに初めて成功した(ニュースリリース)。

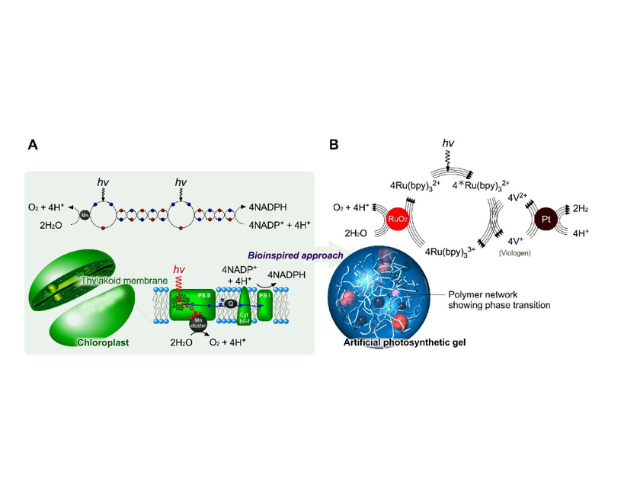

現在人類が直面するエネルギー・環境問題を背景に,エネルギーをクリーンに生産する技術に期待が集まっている。その中でも,天然の光合成を概念的に模倣した人工光合成が大きな注目を浴びている。

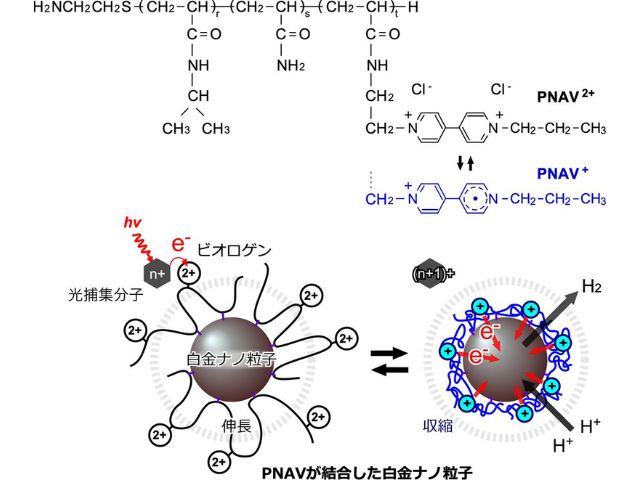

人工光合成とは,太陽光や太陽光から得られる電力を用いて水や二酸化炭素からエネルギーを作り出す反応のことを指す。この反応は,酸化反応と還元反応の2つの半反応から構成される。これらの半反応は自発的には進行しないため,反応を促進する触媒が必要となる。

特に,酸化側の半反応である水の酸化による酸素発生反応(2H2O→O2+4H++4e‒ 以下,単に酸素発生反応と呼称)は,人工光合成におけるボトルネックであるとされ,この反応に対する良好な触媒の開発が望まれている。

これまで,金属錯体を用い,酸素発生触媒を構築する試みが数多く行なわれてきした。しかしながら,①白金といった高価な金属ではなく鉄イオンのような身の回りに豊富に存在する金属イオンを持ち,②有機溶媒を用いず水溶液中で駆動可能で,③高い耐久性と反応速度を示す金属錯体触媒材料はこれまでに存在しなかった。

研究では,金属錯体を用いたポリマー型酸素発生触媒材料の開発を行なった。植物の中に存在する天然の酸素発生触媒をヒントに,「多核金属錯体からなる活性中心」と「活性中心の周りの電荷伝達サイト」を含む触媒を開発した。

この触媒材料は,高い選択性で酸素発生反応を促進し,長時間にわたり安定で,繰り返しの利用も可能だった。さらに,その触媒能を関連する触媒と比較すると,その触媒回転数が,10倍近く向上していることが分かったという。

この成果は,人工光合成の発展に寄与するとともに,光合成系機能の人工的再現を達成したという意味で重要なもの。研究グループは,同様の材料開発戦略により,水の酸化反応以外の人工光合成に関わるさまざまな反応に対する高性能な触媒材料が得られ,人工光合成の実現に向けて大きく貢献できることが期待されるとしている。