愛媛大学,東邦大学,物質材料研究機構,日本大学は,粘土コロイド中における光アップコンバージョン(UC)系の構築に成功した(ニュースリリース)。

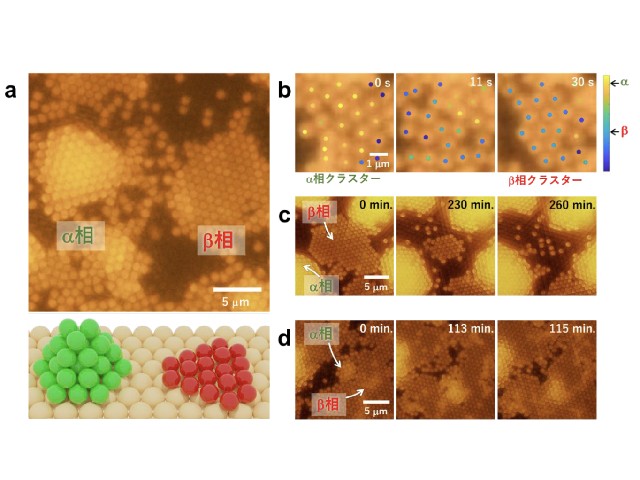

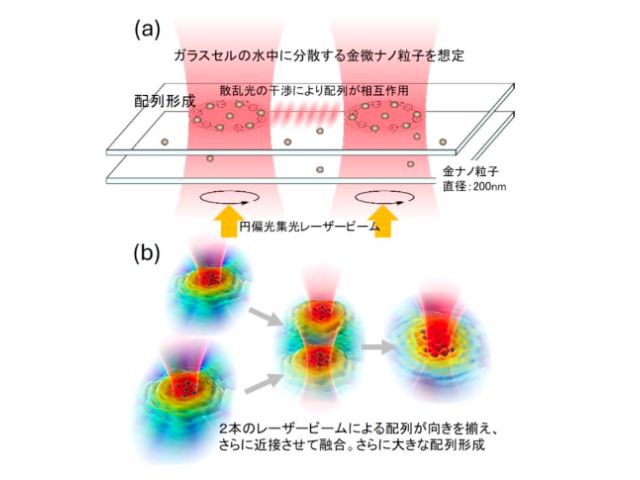

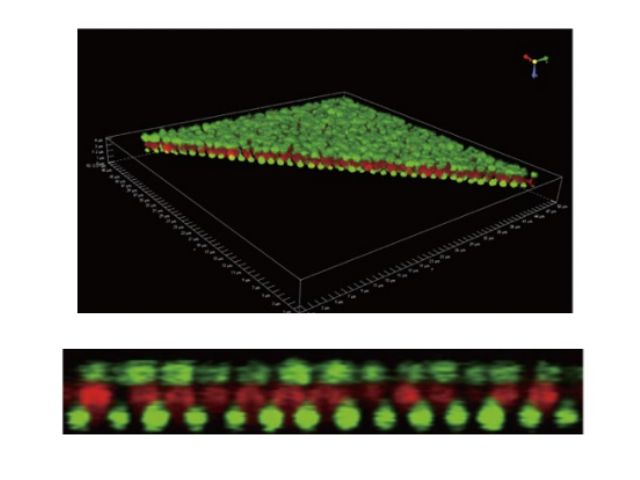

スメクタイト系粘土鉱物を吸着担体として用いるときの特徴として,陽イオン性分子が層表面あるいは層間にイオン交換で高密度に吸着すること,層表面のフィロシリケート4面体シートの周期構造のもとで吸着分子の均一配向や規則配列が実現されることなどがあげられる。

研究グループでは,このような特性を利用した粘土面での高効率の光エネルギー変換,エネルギー集約,高い分子認識機能の発現を目指した研究を行なってきた。

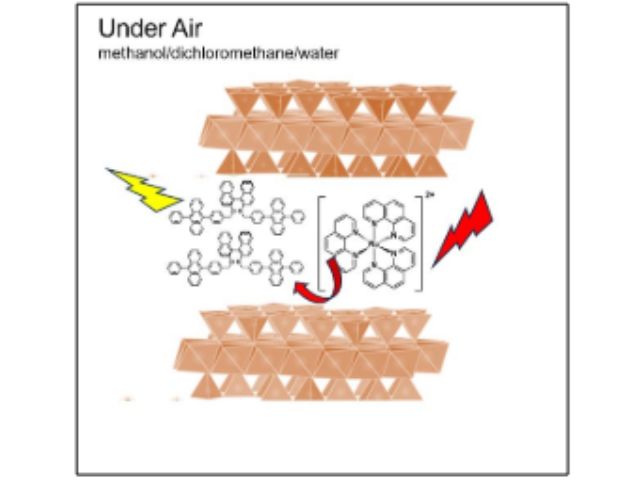

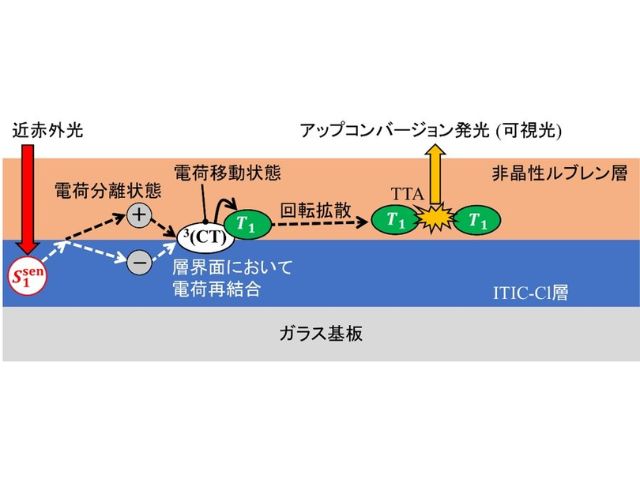

研究グループは,その発展として,光エネルギーのアップコンバージョン(UC)の構築を行なった。通常入射光で光励起された分子からの発光では,発光までの緩和過程でエネルギーの損失が起こり,入射光よりも光子エネルギーの低い長波長の発光が起こる。今回これを克服する手段として三重項・三重項消滅(TTA)を利用した。

TTAでは(i)ドナーを光照射して励起しそのエネルギーをアクセプターに移行させる,(ii)生じた励起アクセプター間の分子衝突によって一方の分子をより高いエネルギー準位に引き上げる,(iii)そこから最初の照射光よりも短波長の光を発光する。

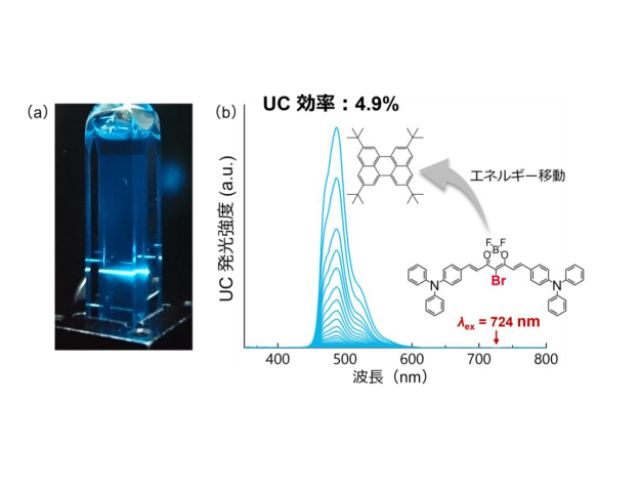

このようなTTAによるUCでは高度な分子設計に基づく反応系が求められる。この研究では,粘土鉱物の存在がUC変換効率やドナー・アクセプター間の相互作用にどのような影響をもたらすかに着目し,アップコンバージョンの構築に成功した。

この結果,Ru(II)錯体([Ru(phen)3]2+(phen=1,10-phenanthroline))の発光強度は,溶液中では酸素の影響で,消光されていた現象が合成サポナイト中では回復することがわかった。また合成サポナイト中,アクセプターDPA(9,10-diphenylanthracene)との共存下では,消光現象を示し,ドナーのRu錯体からアクセプター(DPA)へ効率的な光エネルギー移動が起こることを示した。

次にRu錯体を励起する発光波長(450nm)のレーザー光を用いてDPAの1重項からの発光を調べた。その結果,空気雰囲気中で,溶液中のみならず,合成サポナイト中においても UC発光を観測した。また,キラルRu錯体を用いて合成サポナイト中にキラルポケットをつくることで,キラルDPA誘導体からの立体選択性なUC発光を実現した。

研究グループは,地上豊富に存在する粘土鉱物を用いることにより,環境負荷の少ない光エネルギーの高度利用として将来的な発展が期待されるとしている。