東北大学の研究グループは,次世代の熱マネジメント技術への応用が期待できる磁性原子が梯子(はしご)状に配列したスピン梯子系銅酸化物La5Ca9Cu24O41を配向成膜することに成功した(ニュースリリース)。

東北大学の研究グループは,次世代の熱マネジメント技術への応用が期待できる磁性原子が梯子(はしご)状に配列したスピン梯子系銅酸化物La5Ca9Cu24O41を配向成膜することに成功した(ニュースリリース)。

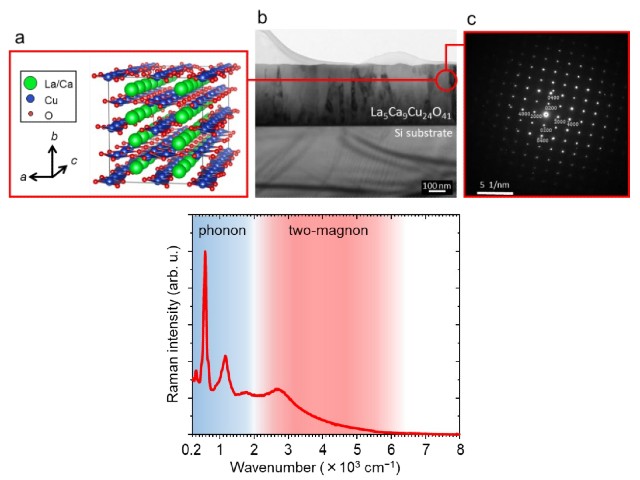

スピン梯子系銅酸化物はイオンが梯子状に並んだ層状構造を持つ。また,その梯子面に沿って熱が高速で移動し,その熱流束を電気や化学的な外場によって大幅に制御できると考えられており,次世代の熱マネジメント技術への応用が期待されている。

研究グループは,スピン梯子系銅酸化物の中でも最大の室温熱伝導率(金属の鉄と同程度)を示すLa5Ca9Cu24O41(LCCO)に注目してきた。しかし,デバイス作製においてスパッタリング法を用いると梯子の向きがバラバラになってしまい,スピン梯子系銅酸化物のメリットである高熱伝導性が失われてしまうという課題があった。

スパッタリング法には,数多くの操作パラメーターがある。今回の研究では,LCCOの配向構造を生み出す成膜条件を詳細に調査し,基板温度がキーパラメーターであることを見出した。

石英ガラス基板の温度が350~450℃のとき,(0k00) 面由来のピークのみが明瞭に現れる。X線の回折理論によれば,これはb軸配向,すなわち高熱伝導な梯子面が基板に対して平行に堆積していることを意味する。また,透過型電子顕微鏡像や電子線回折パターンの観察からは柱状成長した単結晶ドメインの存在を確認した。

約400℃における柱状配向構造は単結晶シリコン基板上のLCCO においても確認できた。基板温度と柱状構造の関係は,一般的な薄膜成長モデルによって説明され,配向構造については梯子面を形成する銅と酸素の強い結合力と低い表面エネルギーによって説明されるという。

梯子面の高い熱伝導の起源は銅イオンの電子スピン由来の特殊な粒,マグノンと呼ばれる。試料のラマン分光においてマグノンの存在を示すピーク(two-magnon)が明瞭に観察された。これは今回の配向膜は梯子面内での高い熱伝導を保持していることを意味する。

La5Ca9Cu24O41を初めとするスピン梯子系銅酸化物の成膜に関する研究はこれまでもあったが,梯子面と基板が平行になるような配向構造を狙って成膜した研究は今回が初めて。研究グループは,電子デバイスの効率的な排熱やその再利用を可能にする次世代の熱制御デバイスへの応用が期待されるとしている。