基礎生物学研究所,生理学研究所,アストロバイオロジーセンター,高知大学,中国科学院は,ステート遷移超複合体の立体構造をクライオ電子顕微鏡にて決定した(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所,生理学研究所,アストロバイオロジーセンター,高知大学,中国科学院は,ステート遷移超複合体の立体構造をクライオ電子顕微鏡にて決定した(ニュースリリース)。

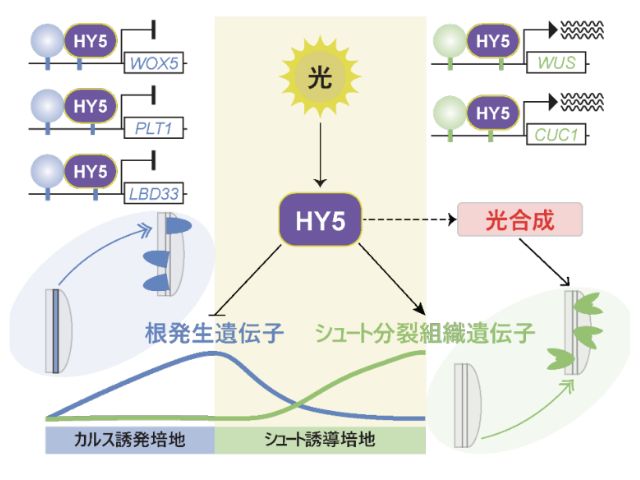

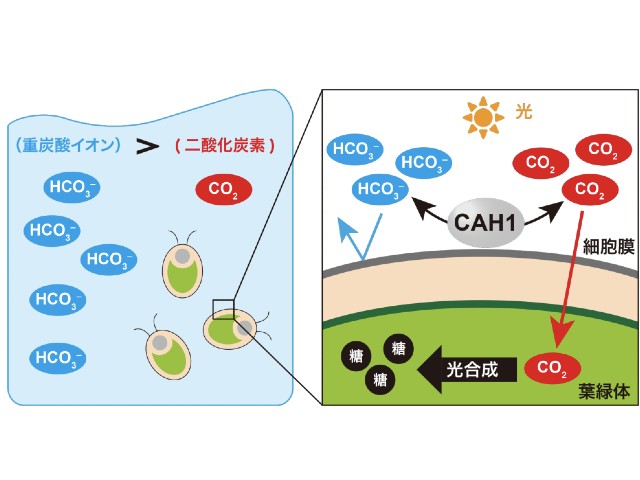

植物は光合成反応を利用して太陽光のエネルギーを獲得するが,その際の光の利用効率は常に最適化されている。そのしくみの一つである「ステート遷移」では,2つの光化学系(光化学系Iと光化学系II)をバランスよく駆動する。

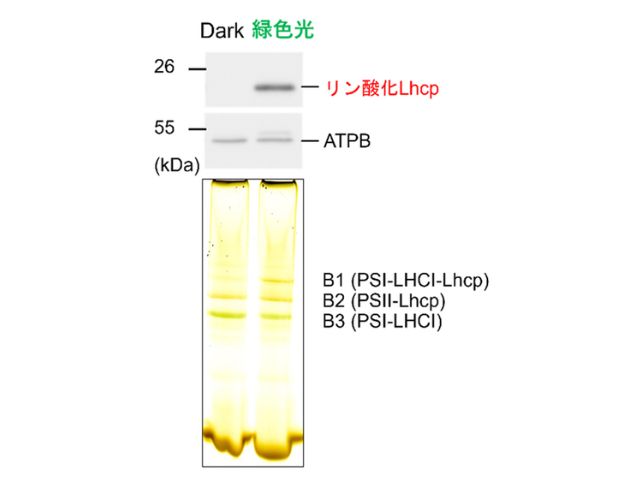

研究グループは,緑藻クラミドモナス細胞のLHCIIのリン酸化を人工的におこしてステート2と呼ばれる状態を作り出し,光化学系I(PSI)-集光装置I(LHCI)-集光装置II(LHCII)からなる超分子複合体(以下超複合体)を獲得した。

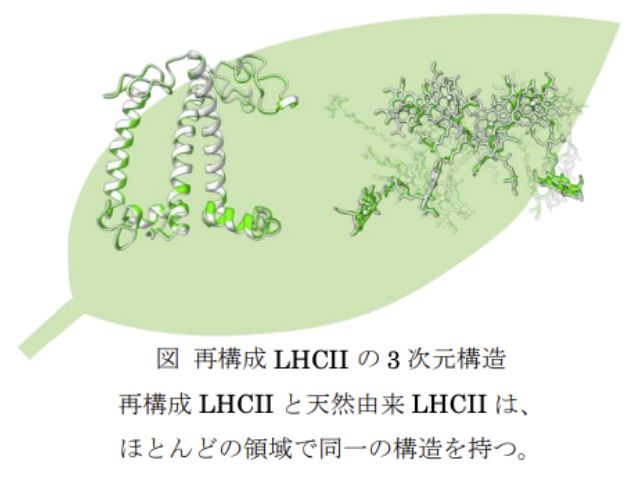

そして数千に及ぶクライオ電子顕微鏡画像を取得した上でコンピュータ画像処理(単粒子解析)により立体構造を解明した。野生株細胞および“ステート2固定変異株”より単離した一つ目の超複合体を,解像度2.8Åで決定した。これにより,光化学系IIとの間で受け渡されるとされるモバイルLHCII三量体の全サブユニットを同定した。

さらに研究グループは,遺伝学的研究を展開しやすいクラミドモナスの利点をいかし,接着面サブユニットを欠失した変異株を用いてその役割に迫った。その結果,ある接着面サブユニットはこのステート遷移超複合体形成に必須であることがわかり,もう一つの接着面サブユニットはステート遷移に必須ではないものの,光化学系Iステート2超複合体の安定化に役立っていることがわかった。

また,各サブユニットの位置,各クロロフィルの位置と配向が決定されたことで,クロロフィル間の励起エネルギー移動効率の計算を行なった。2つのモバイルLHCII三量体はLHCIIハーフベルトと一体化し,互いの間でエネルギーを素早くやりとりする一つのアンテナベルトとして機能していることがわかった。さらに,PSIステート2超複合体の構造が決定している陸上植物のトウモロコシとの比較で構造の違いも解明した。

今回解明された構造は,光合成生物が太陽光エネルギーの成分をいかに効率よく吸収・利用しているのかを理解するために役立つという。研究グループは,これらの構造から得られた知見を利用することで,サブユニット組み換えによるタンパク質機能調節への応用も期待できるとしている。