東北大学は,プロトン伝導性イオン液体,無機ナノ粒子,光硬化樹脂を混合して作製したインクを用いて,3Dプリント可能かつ固体蓄電デバイスに応用できるプロトン交換膜を開発した(ニュースリリース)。

東北大学は,プロトン伝導性イオン液体,無機ナノ粒子,光硬化樹脂を混合して作製したインクを用いて,3Dプリント可能かつ固体蓄電デバイスに応用できるプロトン交換膜を開発した(ニュースリリース)。

二次電池や電気化学キャパシタなどのエネルギー貯蔵デバイスは,ウェアラバルデバイスやフレキシブルデバイスの電源としても注目されており,それらをデザインの自由度が高い3Dプリンティング技術により作製する技術開発も注目され始めている。

プロトン移動を伴うことでエネルギー貯蔵,変換を行なうデバイス(例えば電気化学キャパシタやバイオ電池)は,基本的に2つの電極とその電極間に存在するプロトン伝導膜から構成されており,それらに用いられる電極を3Dプリントやスクリーンプリントで成形することが検討されてきたが,実現されていなかった。

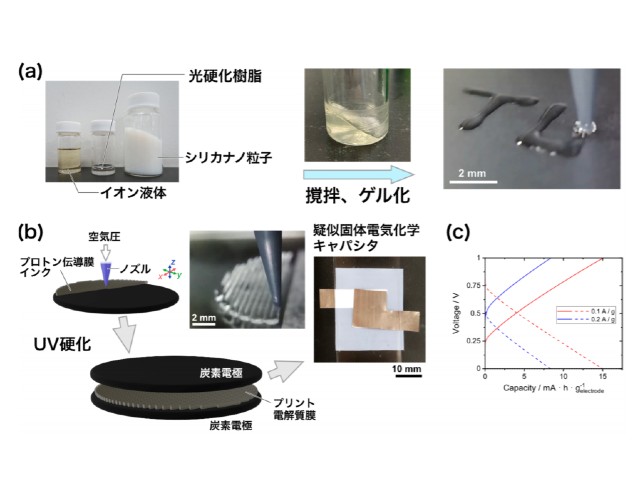

3Dプリンティング技術により三次元造形を行なう際,インクの粘度を適切に制御することが重要となる。例えば粘度が低いと形状を維持できず,粘度が高すぎるとインクの吐出がうまくできない。そこで研究グループは,任意の粘度を有する3Dプリント可能なプロトン伝導膜インク作製のため,イオン液体に無機ナノ粒子を混合することでイオン液体の粘度が変化しゲル状になる,という現象に着目した。

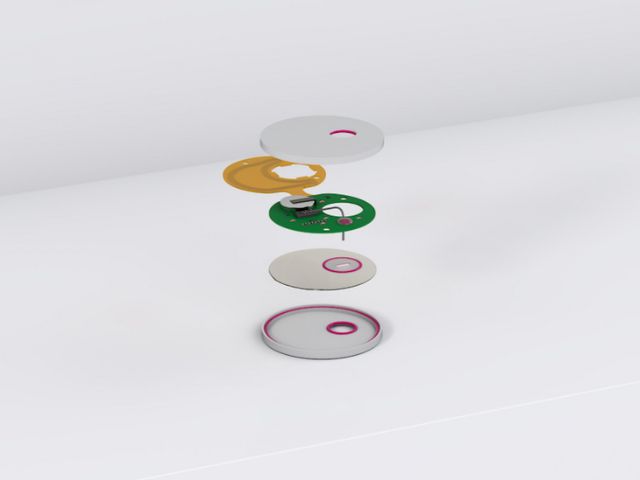

研究では,プロトン性イオン液体及び無機ナノシリカ,及び光硬化樹脂を用いる手法を提案し,3Dプリンティングに適したナノインクが作製できることを実証した。さらに,3Dプリント吐出したインクに紫外線ランプを照射することで光硬化樹脂を硬化させることにより,吐出形状を維持できることも確認した。この技術を用いて疑似固体電気化学キャパシタを作製し,作製したキャパシタが充放電可能であることを実証した。

開発した技術及び材料は,3Dプリント造形が可能であるだけでなく,疑似的に固体状態を維持していることから,従来の電気化学キャパシタ等のように内部液の液漏れの心配がない,難揮発性かつ難燃性のイオン液体を使用していることから高い安全性を有する。

また,多様なイオン液体や無機材料,樹脂原料を出発原料として利用することが可能であり,任意のイオン伝導性・機械耐久性・柔軟性を付与できると期待できるとともに,短時間・低コストで小型~大型固体蓄電デバイス用の電解質材料を製造できることも期待できるという。

さらに,電極自体も3Dプリント技術により成形することが可能であり,電極―電解質全てを3Dプリンティングにより造形した固体蓄電デバイスや,オンデマンドなフレキシブル/ウェアラブルデバイスの作製にも期待できるとしている。