北海道大学は,電気化学的な刺激を用いることで,アセン骨格の一挙構築と段階的な構造制御に成功した(ニュースリリース)。

北海道大学は,電気化学的な刺激を用いることで,アセン骨格の一挙構築と段階的な構造制御に成功した(ニュースリリース)。

六個の炭素原子が環状に連結したベンゼン環は,有機分子に広くみられる骨格であり,機能性分子を創り上げる上で欠かすことのできないビルディングブロックといえる。

このベンゼン環が直線状に縮環したものは[n]アセン類と呼ばれ,[3]アセンをアントラセン,[4]アセンをテトラセン,[5]アセンをペンタセンという。これらのアセン類は有機半導体として,あるいは光エレクトロニクス分野において注目を集めてきた。

その合成には,前駆体である環状ケトンから一酸化炭素を脱離させる手法と,キノンを前駆体とする段階的な反応の二つのアプローチが主に用いられてきた。しかしながら,nの数が増加すると反応中間体の溶解性や安定性にしばしば課題が生じる。

また,アセン類は光や熱などの刺激に対して二量化及び解離といった可逆的な応答を示すことが報告されているが,nが5以上のものでは反応点の制御が困難となり,ナフタレンやアントラセンといった複数の骨格が混合物として生じてしまう場合がある。

そこで研究では,従来とは異なるアプローチを用いたアセン骨格構築法の開発と,外部刺激による選択的な構造制御を目指すこととした。

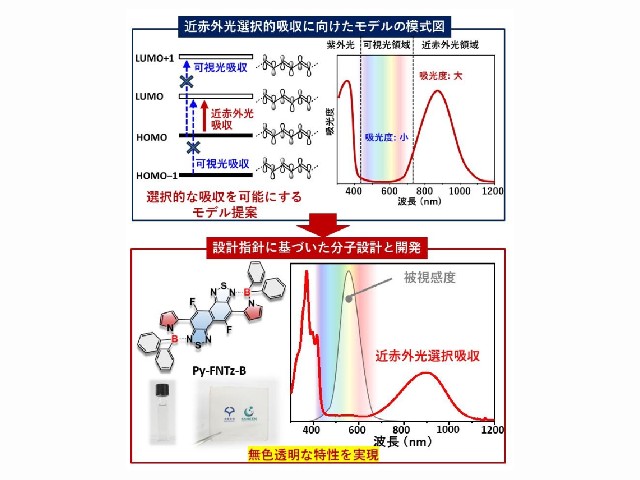

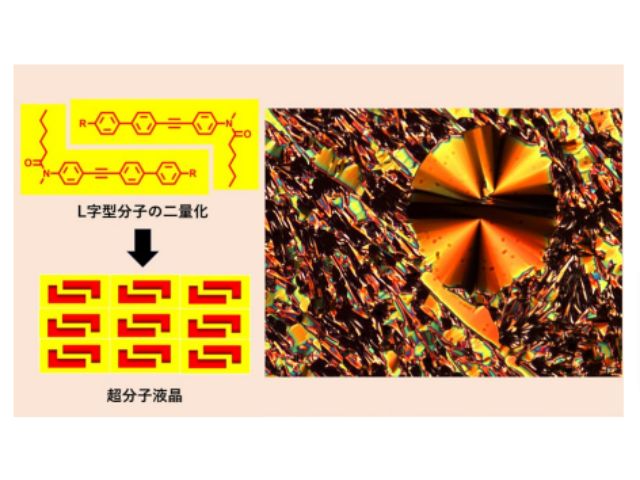

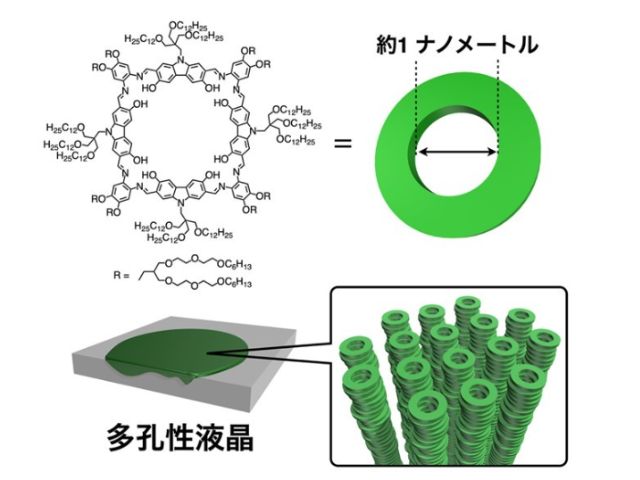

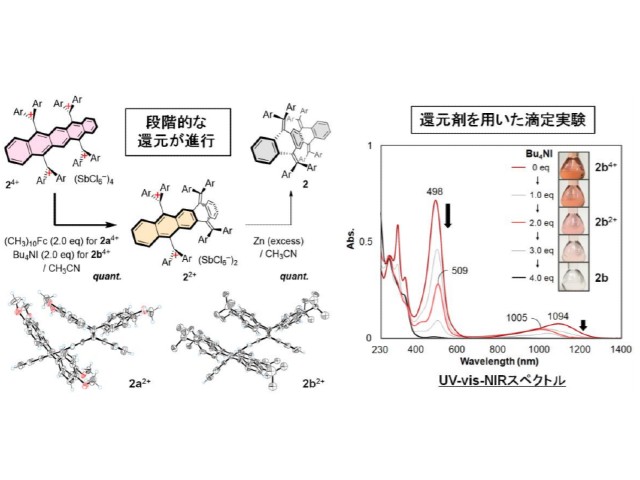

研究グループは,折れ曲がった構造を示すキノジメタン骨格に着目し,分子内に二つ導入したビスキノジメタン誘導体を新たに設計した。ベンゼン環は通常平面構造をとるが,一つ飛ばしに配置されているため,中性状態では分子全体がジグザグ型に折れ曲がった構造をとっている。

一方,四電子酸化を行なうことで,5枚のベンゼン環が直線状につながったペンタセン([5]アセン)骨格が形成されることを明らかにした。また,還元側は段階的に進行し,中間体としてアントラセン([3]アセン)骨格をもつL字型の化合物を経由して,元のジグザグ型構造へと戻ることを見出した。ここで,酸化状態では,生体透過性の観点で注目されている近赤外領域(~1,400nm)に及ぶ吸収を示した。

これらの酸化還元過程について,紫外可視近赤外吸収(UV-vis-NIR)スペクトルによって明らかにしただけでなく,X線結晶構造解析により直接的に分子構造を決定することに成功した。

研究グループはこの手法について,有機半導体などに利用可能なアセン誘導体を構築する新たなアプローチを提供することに加えて,酸化還元により分子構造を可逆に制御可能なことから新規材料への応用も期待されるとしている。