東京薬科大学は,水に溶けない有機蛍光色素を水溶化し,同時にその親油性をも改善させる新しいイオン性置換基の開発に成功した(ニュースリリース)。

東京薬科大学は,水に溶けない有機蛍光色素を水溶化し,同時にその親油性をも改善させる新しいイオン性置換基の開発に成功した(ニュースリリース)。

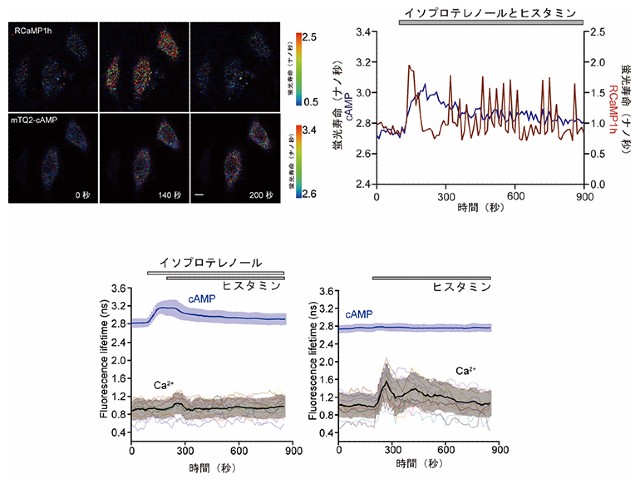

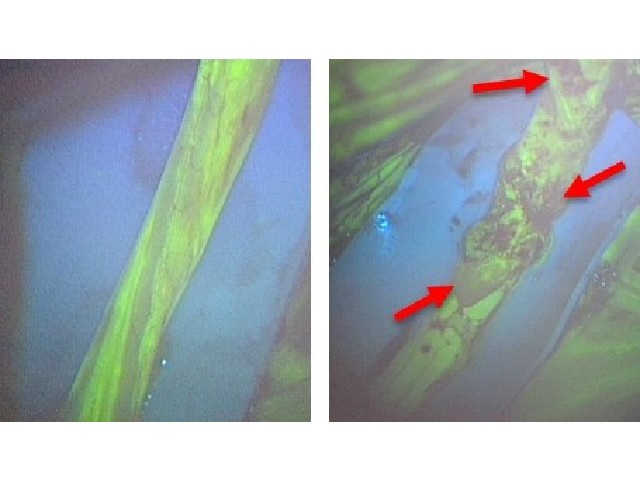

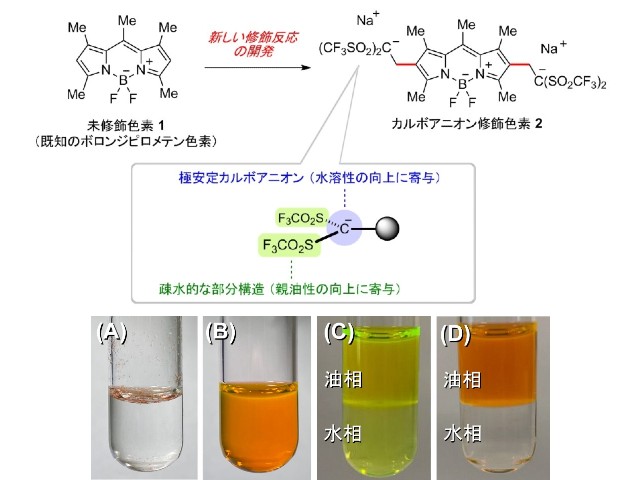

有機蛍光色素は,細胞小器官やタンパク質の局在といった生命現象にまつわる組織や分子を可視化するツールであり,現代の薬学・生命科学研究に欠かせない。

しかしながら,有機蛍光色素の多くは,水にはまったく溶けない。優れた光物性が知られていながらも,(水に溶けないがゆえに)細胞実験系などの水中では利用できないものが数多くある。そのため,有機蛍光色素の「水溶化」に関する研究が内外で盛んに行なわれてきた。

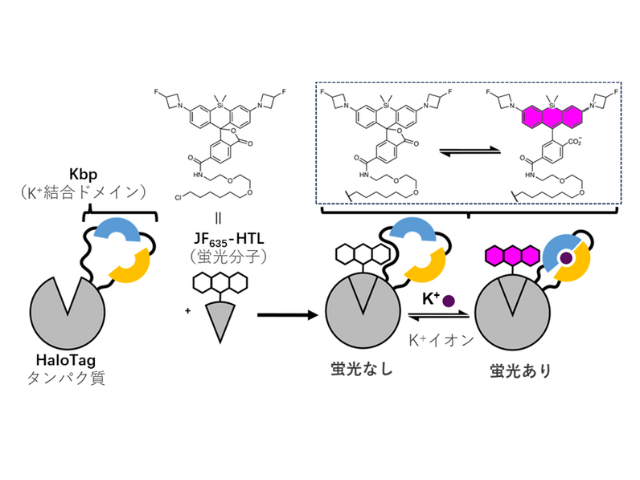

今回,研究グループは,既存の有機蛍光色素(ボロンジピロメテン色素:色素1)の水溶化に取り組み,多数のフッ素原子によって安定化されたカルボアニオン性置換基で化学修飾する方法の開発に成功した。

未修飾色素1の水に対する溶解度は1mg/L未満であり,少量のリン酸緩衝液を加えても色素の結晶が水面に浮かぶのみだった。一方,カルボアニオン修飾色素の水に対する溶解度は1万倍以上も高く,水溶液を容易に調製できることを見いだした。

また,両化合物のlog D値(オクタン-1-オール/pH7.4リン酸緩衝液間での分配係数Dの対数)を測定し,カルボアニオン修飾色素の親油性が未修飾体1よりも高まっていることを明らかにした。こうしたカルボアニオン性置換基による水溶性の改善と親油性の向上は,他の有機蛍光色素においても認められたという。なお,この置換基の導入に伴う蛍光物性の変化はきわめて軽微だったとする。

一般に,水に溶ける化合物は有機溶媒などの油には溶けにくく,化合物の水溶性の向上に伴って親油性が低下する傾向も膨大な有機化合物の物性データから示されている。この成果は,有機蛍光色素の光物性を損なうことなしに,水溶性と親油性という,一見,相反する二つの巨視的な物性を制御する新しい方法論であり,その応用によって生命現象の解明に資する新たな色素の開発に繋がることが期待されるものだとしている。