東京大学の研究グループは,複数の植物種を用いて,全身に光を受けた植物個体では,葉一枚のみに光を受けた個体に比べて光合成誘導期間が短縮されることを見出した(ニュースリリース)。

東京大学の研究グループは,複数の植物種を用いて,全身に光を受けた植物個体では,葉一枚のみに光を受けた個体に比べて光合成誘導期間が短縮されることを見出した(ニュースリリース)。

太陽が昇ると,植物の1日もスタートする。暗闇にいた植物は光を受けると同時に光合成を開始するが,光合成能力を最大限に発揮するまで植物はウォーミングアップを必要とする。

この期間は“光合成誘導”とよばれ,その間,植物は吸収した光エネルギーを最大限有効利用できない。ヒトが朝起きてすぐには行動を開始できないように,光合成誘導は植物にとっての“寝起きでうまく動けない時間”と言える。

太陽が昇る早朝のみならず,日中でも畑や林床などでは,雲の切れ間から降り注ぐ光や,風で揺らめく植物の葉の間から差し込む光の影響で,植物の受ける光量は頻繁に変動しており,一日の中でも光合成が弱光下のオフの状態から強光下のオンの状態になる誘導現象が見られる。

したがって,野外の変動する光環境において光合成誘導期間を短縮することによって植物生産性を向上させようという取り組みが世界中でなされているという。

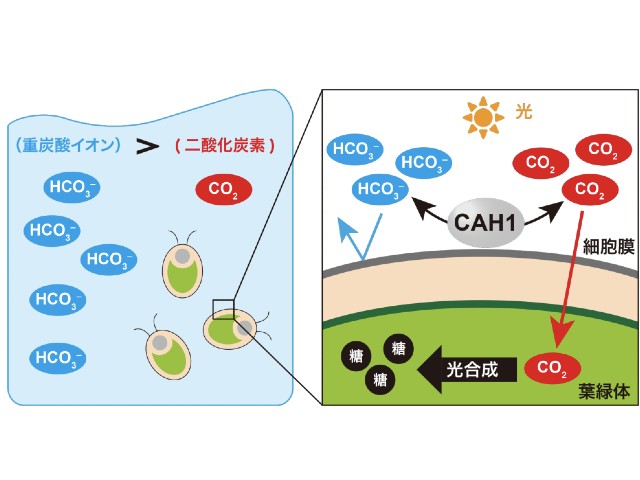

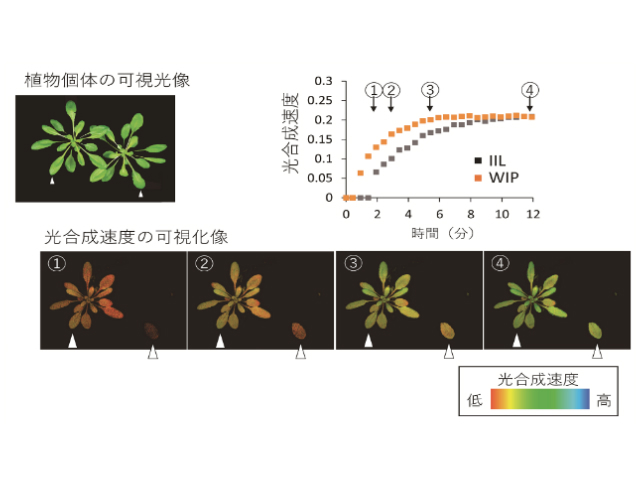

今回研究グループは,光合成誘導の時間を比較したところ,全身に光を浴びる植物個体では,葉一枚のみに光が当たる個体に比べ,所要時間が短縮されることを発見した。さらに,光合成誘導の期間の短縮は,葉にCO2を取り込む可動式の通気口である気孔が光に応じてより俊敏に開口し葉内のCO2不足がすばやく解消されることによって起こることを突き止めた。

また,シロイヌナズナの各種変異体を用いた解析から,気孔開閉に関わる植物ホルモンABAがこの現象に関与していることを明らかにした。

研究では、同一個体内でも光の当たり具合で植物の“寝起き”が良くなることを明らかにした。これまでの葉の光合成に関する研究では,一枚の葉(あるいはその一部)を透明の箱に密閉して光合成誘導を含む光合成の諸性質が解析されてきた。

今回の研究は,光合成誘導を植物個体全体の現象として初めて捉えたものであり,“野外での植物の自然な振る舞い”の理解に一歩近づくものだという。また,この研究で得られた知見は,植物工場などにおける光照射法の最適化にも貢献するとしている。