総合科学研究機構と東北大学の研究グループは,中性子非弾性散乱実験により,分子性有機物質で異常に大きく減衰した格子励起を世界で初めて発見した(ニュースリリース)。

電⼦誘電性を持つ分⼦性有機物質は,⾮常に速い応答や磁場による電気分極の制御などが可能なことから,新たなエレクトロニクスデバイスの材料として,また,軽くて柔らかいという性質から,将来のフレキシブルエレクトロニクス材料としても期待されている。

さらに無機化合物に⽐べて⼩さな圧⼒や光を加えることで電気的性質が⼤きく変化するなどの新しい機能性を⽰すことから,基礎研究の対象としても重要で,盛んに研究が⾏なわれている。しかし,分⼦性有機物質においては,電⼦の偏りを⽰す光学的性質がこれまで明瞭には観測されていないことから,誘電性の起源についての議論が続いていた。

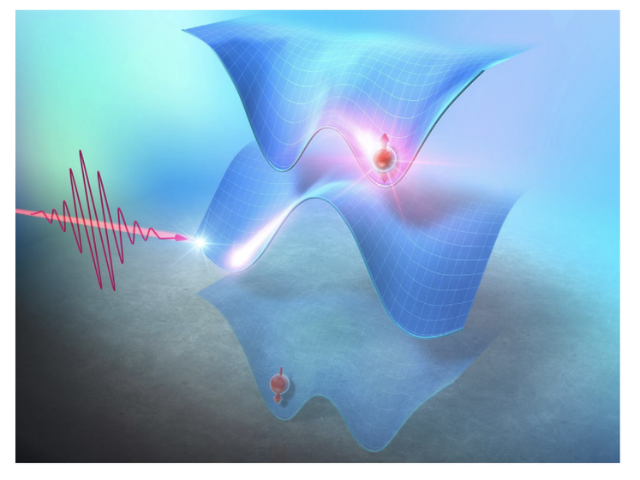

強誘電体の中には,不均⼀性のために巨視的には電気分極が⽣じない状況でもナノメータースケールでは電気分極が⽣じる物質があり,そのような⼩さく不均⼀な電気分極は、格⼦励起の異常として観測されている。

研究グループは,電⼦誘電性を⽰す分⼦性有機物質においても,微視的な電気分極の発⽣に伴い格⼦励起の異常が出現する可能性を考え,中性⼦⾮弾性散乱実験に挑戦した。

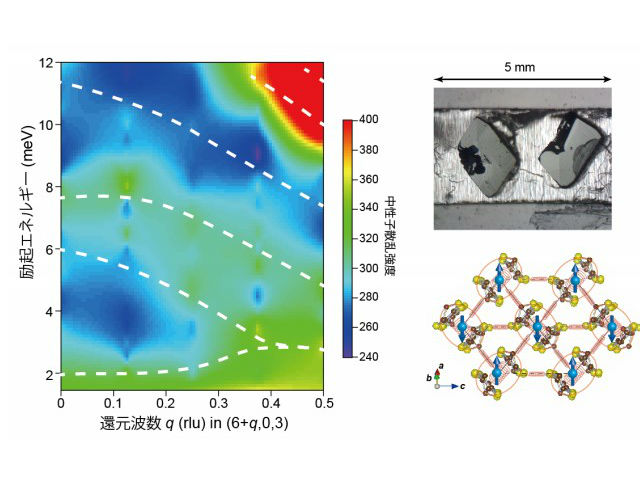

今回の研究では,仏ラウエ・ランジュバン研究所のIN8分光器と独ミュンヘン研究用原子炉のPUMA分光器を⽤いて,電⼦強誘電性を⽰す候補の1つである分⼦性有機物質κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Clの格⼦励起を精密に測定した。

その結果,2.6meV付近に観測される格⼦励起の減衰因⼦(格⼦励起シグナルのエネルギー幅)が60K以下で顕著に増⼤し,格⼦励起の寿命(エネルギー幅に反⽐例)が極めて短い異常な状態(過減衰状態)にあることを発⾒した。

この状態は,物質中を動きまわっているパイ電子が分子上に徐々に局在化する50-60K以下で始まり,さらに低温の27Kでパイ電子の電荷とスピンがそれぞれ秩序化すると同時に解消することを観測した。このことは,パイ電子の動きと格子励起が密接に関係しあっていることを示しているという。

また,通常の強誘電体とは異なり,格子の対称性が低下しない(格子の位置がずれていない)ことから,この物質が示す誘電性は,電荷やスピンの自由度により分極が発生する電子誘電性由来であることも明らかになった。

研究グループは今回の研究は,分子性有機物質における中性子非弾性散乱を用いた物性研究を加速する成果としている。