横浜国立大学と米スタンフォード大学らは,微小半導体レーザー(LD)からの発光スペクトルにおいて新たなピーク構造を観測し,最新理論との比較によって,従来の半導体レーザーでは消失することが定説であった光-励起子間の強結合効果が高密度下においても強く働いている可能性を見いだした(ニュースリリース)。

横浜国立大学と米スタンフォード大学らは,微小半導体レーザー(LD)からの発光スペクトルにおいて新たなピーク構造を観測し,最新理論との比較によって,従来の半導体レーザーでは消失することが定説であった光-励起子間の強結合効果が高密度下においても強く働いている可能性を見いだした(ニュースリリース)。

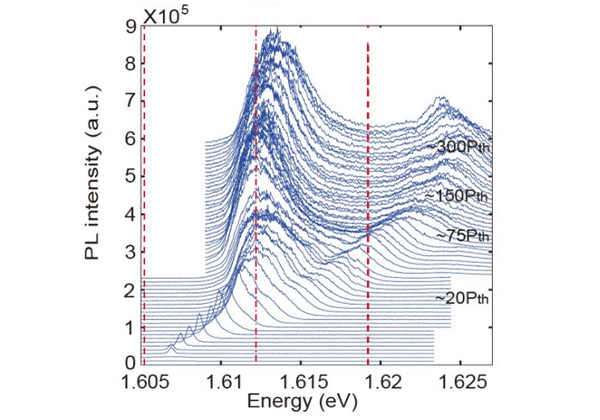

研究グループは,半導体レーザーと同じ構造をもつ半導体微小共振器において励起子ポラリトン系を用意し,励起子ポラリトンのボース・アインシュタイン凝縮(BEC)に相当する状態を作り出した。そしてその凝縮体が形成される閾値密度よりも100倍以上の高密度まで励起に用いたレーザーのパワーを増加させることで達成した。

その結果,20倍程度から徐々に,凝縮体の発光ピークに加えてその高エネルギー側に新たな発光ピークが現れることを世界で初めて観測した。一方で,モット密度と呼ばれる高密度凝縮体状態に到達するとポラリトンそのものが崩壊し,従来型の半導体レーザーに転移することがこれまで信じられてきたが,その定説に従えば,ピークは1つしか現れないことになってしまう。

高エネルギー側に現れた新しいピークと凝縮体発光ピークとのエネルギー差は電子-正孔間の束縛エネルギーに相当することが理論により示されていることから,今回の観測は,高励起密度領域においても電子-正孔間束縛効果が強く働いている強く示唆するもの。

研究では研究グループ自ら提案した理論予測とともに,実験結果を説明する可能性のある他の理論との比較・検討も行なった。その結果,今回新しく発見された発光ピークが,励起子と光の強結合の存在を示すモロー3重項の振る舞いに,励起子の多体効果および共振器からのエネルギー散逸(共振器ロス)に起因した非平衡性を考慮することにより,定性的に説明できることが分かった。

しかしながら,定量性に関しては,研究グループの理論によっても観測された発光ピークとは大きく異なる結果しか得られておらず,複雑な半導体中多体系の理解には,更なる研究の発展が必要であることを示しているという。

つまりこの実験研究結果の完全な理解への道は,半導体内の物理はもとより,アルバート・アインシュタイン,サティエンドラ・ボースが予言したBEC,超伝導の起源を説明するために構築されたBCS理論を統括した多体系量子力学に対する基礎学理の確立を促す事へと繋がる。

また応用面に注目すると,励起子ポラリトン凝縮(またはポラリトンレーザー)は従来よりも低消費電力で動作する可能性から低電力消費社会への寄与を期待されている。今回の研究では主発光となる波長に加え,新たな波長においても強い発光動作が観測され,その波長は励起密度に強く依存して変化することが分かった。

つまり,従来外部共振器などを付加的に用い波長制御を行なっていた波長可変レーザーに変わり,光源の小型チップのみで制御できる波長可変光源への実用化が期待できる点でも大きな成果だとしている。

関連記事「京大ら,「ボース・アインシュタイン凝縮に最も近い超伝導状態」を実現」「京大,レーザーによる結晶格子で平坦バンドを実現」「東大ら,強い磁場の下で超伝導が一部破壊されながらも生き残る特異な状態を観測」