筑波大学と物質・材料研究機構の研究グループは,。有機太陽電池の光電効果に関し,時間分解された誘導吸収スペクトルを定量的に成分分解することにより,運動エネルギーの高い励起子のみが電荷生成に寄与することを発見した(ニュースリリース)。

筑波大学と物質・材料研究機構の研究グループは,。有機太陽電池の光電効果に関し,時間分解された誘導吸収スペクトルを定量的に成分分解することにより,運動エネルギーの高い励起子のみが電荷生成に寄与することを発見した(ニュースリリース)。

有機電子供与体(ドナー)と有機電子受容体(アクセプター)をナノレベルで混合したバルクヘテロジャンクション型有機太陽電池は,10%を超えるエネルギー変換効率を示し,次世代太陽電池として期待されている。

実用化されている無機太陽電池に対して,有機太陽電池では励起子が極めて安定なため,有機系太陽電池における光から電流への変換(光電効果)を起こすには,まず,励起子がドナー/アクセプター界面において電子と正孔に分離しなければならない。しかしながら,励起子がどのように分離するのか,その必要条件は何か,に関してはよく分かっていなかった。

励起子の分離プロセスに関しては,励起子の運動エネルギーで分離するという考え方と,電荷移動状態を介して分離するという考え方の2つがある。研究グループは,励起子の数と電荷の数が時間とともにどのように変化するかを精密に調べた結果,運動エネルギーで分離するという考え方で,実験結果を無理なく説明できることが分かった。

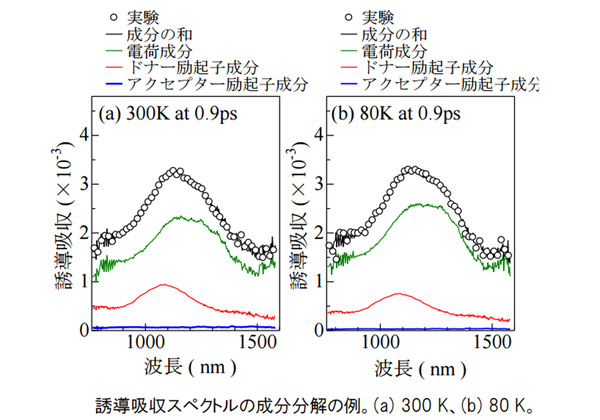

励起子や電荷の誘導吸収スペクトルがシャープで,信頼できる成分分解が可能である低分子系のバルクヘテロジャンクション型有機太陽電池を研究対象に選び,ドナー分子にはSMDPPEH,アクセプター分子にはフラーレン PC71BMを用いて混合分子膜を作成し,誘導吸収スペクトルを遅延時間の関数として測定した。

実験は室温(300K)と低温(80K)で行なった。ドナー分子単層膜の誘導吸収をドナー励起子成分,アクセプター分子単層膜の誘導吸収をアクセプター励起子成分,混合分子膜における遅延時間 10ps(ピコ秒)でのスペクトルを電荷成分として,誘導吸収スペクトルを成分分解した。

励起子に関しては,一個の光子で生成する励起子の絶対数を評価できた。室温における電荷の生成時間は0.4ps。しかしながら,室温におけるドナー励起子の緩和時間は2.6psだった。これは,ゆっくり緩和するドナー励起子成分は電荷に分離できないことを意味する。光励起直後の励起子は大きな運動エネルギーを持っているが,これは時間の経過とともに急速に失われる。つまり,励起子は運動エネルギーで分離するという描像が得られる。

このとき,電荷の生成時間が温度依存性を示さないことがわかった。低温における電荷の生成時間も,室温と同様に0.4ps。一般に,低温では励起子のドメイン内の移動速度が遅くなるため,励起子が界面に到達する時間は長くなる。したがって,温度依存性がないということは,励起子が移動していないことを意味する。つまり,界面付近に励起された励起子のみが電荷生成に寄与する,という描像が得られる。

なお,予備的な解析によると,励起子の緩和時間が電荷の生成時間より長いという現象は,他のバルクヘテロ型太陽電池やヘテロ型太陽電池でも観測されている。したがって,励起子は運動エネルギーで分離するという描像は,有機太陽電池において普遍的に成り立つと思われるとしている。

時間分解された誘導吸収スペクトルを定量的に成分分解することにより,バルクヘテロジャンクション型有機太陽電池において,運動エネルギーの低い励起子は電荷生成に寄与しないことが明らかになった。研究具グループは今後,ドナー分子とアクセプター分子を分子レベルで混合する等により,運動エネルギーの低い励起子でも電荷生成できる界面を構築し,高効率有機太陽電池の開発に貢献していくとしている。

関連記事「筑波大ら,有機太陽電池のヘテロ界面での電荷注入の観測に成功」「産総研ら,有機太陽電池においてp-n接合界面が「汚い」方が性能に優れることを発見」「分子研、有機太陽電池をシリコン太陽電池と同じドーピングのみで製作することに初めて成功」