日本電信電話(NTT)は,仏CEA Saclayと共同で,グラフェンp-n接合を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタが実現できたことで,グラフェンを用いた電子の量子光学研究が可能となる。

日本電信電話(NTT)は,仏CEA Saclayと共同で,グラフェンp-n接合を用いた電子のビームスプリッタ動作の原理実証に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。量子光学の実験に必要な基本素子であるビームスプリッタが実現できたことで,グラフェンを用いた電子の量子光学研究が可能となる。

量子光学では,光子を使った量子暗号や量子テレポテーションなどが提案,実証されてきた。一方,電子も光子と同様,粒子性および波動性を持つ量子であり干渉することが示されている。また,フェルミ粒子である電子とボーズ粒子である光子との干渉性の違いも示されてきた。

電子と光子は,フェルミ粒子かボーズ粒子かという違いだけでなく,クーロン相互作用の有無という大きな違いもある。クーロン相互作用は,それを通して電子の量子状態を制御できるというメリットがあり,これを利用した様々な量子デバイスが研究されている。一方,クーロン相互作用は電子間や電子と不純物の間の散乱を引き起こし,電子のコヒーレンスを壊してしまうというデメリットもある。

これまで電子の量子光学研究で最も良好な結果が得られているのは、砒化ガリウム(GaAs)と砒化アルミニウムガリウム(AlGaAs)の半導体ヘテロ構造中の2次元電子系に磁場を加えた時に現れる量子ホール効果を利用したものだが,電子のコヒーレンス長は10µm程度が限界だった。

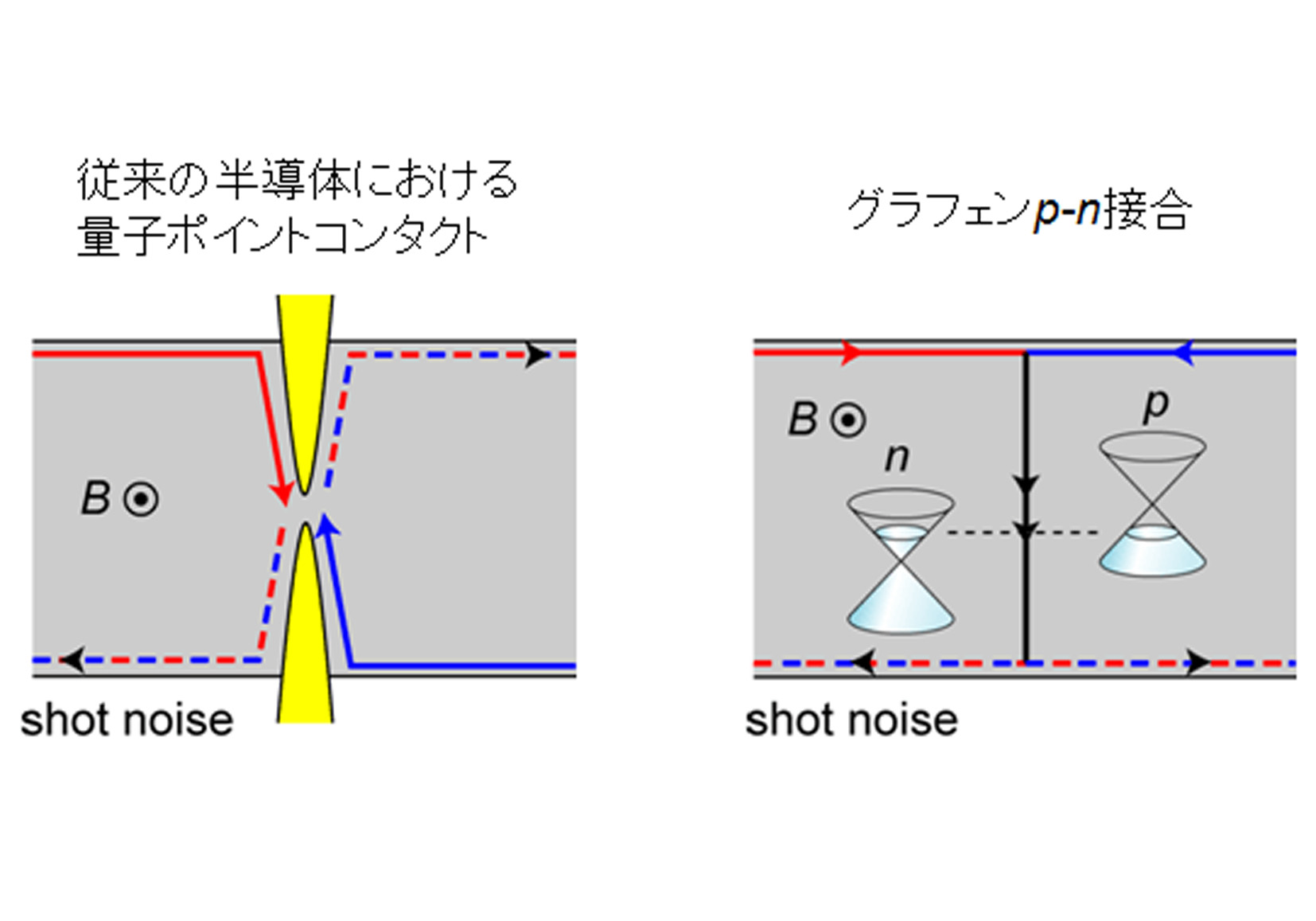

この系では,ビームスプリッタは量子ポイントコンタクトと呼ばれる電子の透過確率が1/2となるような細いチャンネルを形成することにより実現されているが,その構造が複雑であるため干渉計の大きさがコヒーレンス長と同程度となってしまい,実行できる研究は限られ,その成果は電子の量子性を実証するという基本的な段階に留まっていた。

一方,特異な物性を示すことで近年注目を集めている2次元物質であるグラフェンでは,電子のコヒーレンス長が長いと考えられており,この性質を利用することにより,より詳細に量子性を調べたり,より高度な干渉計を作製したりすることが可能となる。しかし,グラフェンはバンドギャップがないため,電子を空乏化させて作製する量子ポイントコンタクトを利用したビームスプリッタが動作せず,グラフェンを用いた電子の量子光学実験は実現困難とされてきた。

これに対し,NTT物性科学基礎研究所(NTT物性研)とCEA Saclayでは,グラフェンにおける新たな動作原理を持つビームスプリッタとしてp-n接合を利用したものを提案し,これまでに培ってきたグラフェン成長技術を利用して実証を進めてきた。

今回,NTT物性研とCEA Saclayは,グラフェンにおいてp-n接合を用いた電子のビームスプリッタを提案し,その原理実証に世界で初めて成功した。グラフェンのp-n接合では,n領域とp領域の電流チャネルが混成し,例えばn領域から入射された電子はp-n接合中でn領域とp領域のエッジチャンネルに等確率で分配され,その出口で分岐する。この分配と分岐プロセスをビームスプリッタとして提案した。

また,ビームスプリッタとしての動作を確認するため,電流のノイズ(ショットノイズ)を計測した。ビームスプリッタとして動作する場合,p-n接合に入射された電子はランダムにn領域とp領域のエッジチャンネルに分配され,ショットノイズが発生する。

今回の実験では,p-n接合が短い時,ビームスプリッタとして振る舞う場合に予想される大きさのショットノイズが観測され,p-n接合を長くしていくとその大きさが小さくなっていった。この結果から,p-n接合における量子性損失の目安となるエネルギー緩和長は15µmであることが求められ,15µmより十分短いp-n接合はビームスプリッタとして動作することが実証された。

グラフェンp-n接合によるビームスプリッタは,従来の半導体における量子ポイントコンタクトを用いたものより簡単な構造をしており,集積化が容易。このビームスプリッタと,グラフェンにおける長いコヒーレンス長を利用することにより,これまで不可能だった実験が可能となる。

NTTらは今後,ビームスプリッタを2つ組み合わせた様々な大きさの干渉計を作製し,コヒーレンス損失メカニズム,特に電子間相互作用の影響を明らかにする。この知見を基に,より長いコヒーレンス長を得ることができると期待している。さらに,多数のビームスプリッタを組み合わせることにより,電子の量子もつれの生成を目指す。

関連記事「阪大ら,グラフェンの電子分配過程の観測に成功」「NICTら,単一光子による意思決定システムの実証に成功」「NTTら,プログラマブルな量子情報処理向け線形光回路を実現」