名古屋大学の研究グループは,米国NASAの科学衛星FASTによって取得された14年(1996-2009)にわたる電子観測データを使用し,極風(ポーラーウィンド)と呼ばれる地球の極域からの電離大気の流出現象について,太陽活動の変化が流出量にほとんど影響を与えないことを明らかにした(ニュースリリース)。

名古屋大学の研究グループは,米国NASAの科学衛星FASTによって取得された14年(1996-2009)にわたる電子観測データを使用し,極風(ポーラーウィンド)と呼ばれる地球の極域からの電離大気の流出現象について,太陽活動の変化が流出量にほとんど影響を与えないことを明らかにした(ニュースリリース)。

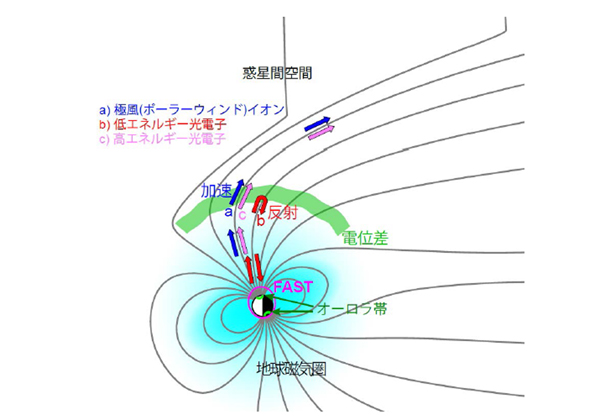

地球大気の最上部(超高層)は,太陽光の極端紫外線が大気の超高層に入射すると,原子から電子をはぎ取り,イオンと電子から成る電離大気(プラズマ)となる。この際に,はぎ取られた電子(光電子)が極風を駆動するのに大きく影響する可能性が,47年前に初めて極風が提唱された時より指摘されていた。

極風イオンの流出量(フラックス)の正確な計測は困難だが,同じ量の電子とイオンが流出していく必要があるというプラズマの基本的な性質から研究グループは,光電子の流出量を用いてイオンの流出量を推定する手法を確立した。光電子の流出は,太陽活動が活発になると増加することから,長期間データの利点を活かし,太陽活動の変化がイオン流出量を変化させるかに着目した ところ,変化しないことが明らかになった。

この結果は,光電子ではなく極風の主成分と考えられている水素イオンの生成速度が,極風による地球大気からのイオン流出量を決定している事を示唆している。

この極風は,地球のように固有磁場を持つ,磁化した惑星からの最も基礎的な電離大気の流出機構であり,今回得られた知見は,ある地球型惑星の大気成分と磁場強度がわかれば,基本的な大気流出量を推定できる可能性を示唆している。また,磁場と大気をもつ地球型惑星からの大気流出や,それに伴う大気進化の理解にも貢献するものだとしている。

関連記事「名大,太陽活動の衰退が太陽風の吹き方を変えることを発見」「SCOSTEP,太陽活動の低下の原因と影響を調べるためのプログラムを開始」「名大ら,超高層大気の寒冷化を33年間の大型レーダ観測から解明」