大阪大学,東京大学,理化学研究所の研究グループは,有機半導体表面では結晶内部と大きく異なる構造が実現していることを初めて明らかにした(ニュースリリース)。

大阪大学,東京大学,理化学研究所の研究グループは,有機半導体表面では結晶内部と大きく異なる構造が実現していることを初めて明らかにした(ニュースリリース)。

有機半導体は安価,軽量なデバイス素材として,有機ELディスプレイなどで既に実用化されている。通常のシリコンの代わりに有機半導体を使ってトランジスタを作った場合,有機半導体の表面近傍数㎚を電気が流れるが,このような表面付近の狭い領域で分子がどのように並んでいるかは,その複雑な構造のため,ほとんど知られていなかった。

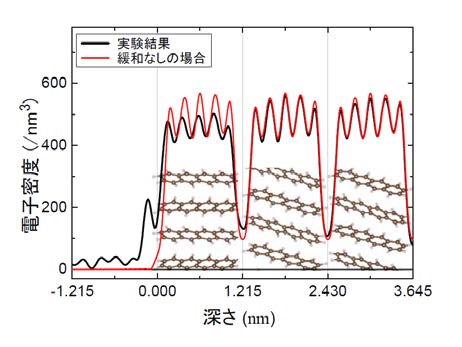

研究グループは,高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光科学研究施設フォトンファクトリー(PF)のX線回析実験ステーションを用いて,電気を良く通すルブレンと,分子構造はルブレンに似ているものの電気をあまり通さないテトラセンの二種の有機半導体結晶について表面X線回折を行なった。

ホログラフィの考え方を用いた特殊な解析法により,ルブレンについては表面でも結晶内部の分子の並び方がほとんど同じ構造だったが,テトラセンでは表面だけ大きく構造が違う事が観測された。また,測定で得られた構造から伝導性を理論的に見積もると,表面第一層目の分子層は内部に比べて数倍電気を流しにくいことがわかった。

今回発見されたような自発的に生じる表面構造は,自己修復機能を持つ極薄膜が半導体表面に形成されることを示すもの。この成果について研究グループは,分子一層レベルで伝導性を制御する,精密かつ安定な微細デバイス製造技術に繋がるものとしている。

関連記事「産総研ら,有機デバイスの薄膜構造に資する厚さ数㎚の有機半導体材料の板状ナノ粒子を製造」「京大,準平面型の骨格を用い太陽電池に適した革新的有機半導体材料開発に成功」