京都大学農学研究科教授の谷誠氏らの研究グループは、巨大台風多発の現状に対し、未曾有の豪雨時の洪水流量を、現場の地形や土壌などの条件を考慮して予測できる手法を開発した。

日本のような急峻な山岳で行われた森林斜面での水の流れに関する詳しい観測結果をまとめたところ、降雨規模の大小を通じて洪水時の流れの主体は表面流ではなく地中流であり、中小降雨と大規模豪雨の違いは、主に、その地中流発生の場所が小さいか大きいかの違いであることがわかった。

地中の流れは遅いので、素早い洪水流出応答を生み出せることはないと疑問に思われるかもしれないが、ホースの中に水が詰まっているときに水栓を開くと、ただちにホースの先から水が出るように、距離が長くても水圧変動が瞬間的に伝わる原理を基に説明することができる。

ただ、土壌の中においては、その隙間が完全に水が詰まって飽和することはなく、大規模豪雨時であっても不飽和に保たれるところが残ります。そのために、ホースの場合と異なり、水圧がただちに伝わるのではなく、時間の遅れをともなって伝わる。

水圧が伝わる現象なので、地中における水そのものの流れはたいへん複雑なのに、曲がりくねったホースと同じように、降雨に対する流量応答は速やかである。しかし、遅れをともなって水圧が伝わるため、降ったり止んだりする雨の激しい時間変動はならされる。遅れが大きいほど変動がならされることになり、ピーク流量が低下する。

このメカニズムは大規模豪雨時であっても中小降雨時と同じように維持され、同じパラメータを持つ流出モデルで洪水流量予測が可能。ただし、山くずれで土壌層そのものが破壊されると、その斜面の洪水流量ははるかに大きくなると考えられる。モデルでの予測ができなくなるわけだが、予測限界が明確に示されていることも、山地災害発生予測の観点から重要な成果となる。

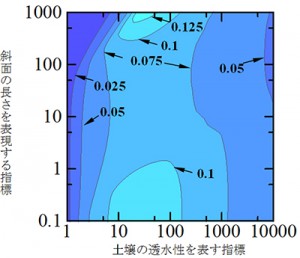

また、ピークを低下させる指標は、斜面の傾斜や長さ、土壌層の厚さ、粘土質か砂質かといった土壌の物理的性質によって変化する。同じ雨があっても、斜面の条件によって洪水流量のピークがどのように異なるかを示したこうした図は、この研究ではじめて提供された。

詳しくはこちら。